Выражение «тёртый калач» часто встречается в русской речи, когда хотят описать опытного, бывалого человека, которого сложно обмануть. Но почему именно калач, и при чём тут слово «тёртый»? Этот фразеологизм, как и многие другие, уходит корнями в быт и традиции Древней Руси. В этой статье разберемся откуда пошло выражения «тёртый калач», узнаем его значение, как оно связано с русским хлебопекарным делом, и как кулинарный термин превратился в характеристику человеческого характера.

Что такое калач

Калач — это традиционная русская выпечка, известная с XIV века. Название предположительно происходит от древнерусского слова «коло», что означает «колесо», из-за круглой формы хлеба. По другой версии, слово заимствовано из татарского, где «калач» переводится как «будь голоден», что на Руси интерпретировали как «аппетитный». Калачи пекли из муки высшего сорта, тщательно просеянной, и они считались элитной выпечкой. Их подавали на свадьбах, церковных обрядах и в богатых домах. Форма калача напоминала гирю или замок: круглый хлеб с ручкой, за которую его держали.

Калачи делились на разные виды в зависимости от рецепта и региона: муромские, московские, отварные, толчёные, крупчатые и, конечно, тёртые. Каждый тип имел свои особенности приготовления, которые влияли на вкус и текстуру хлеба. Тёртый калач выделялся особенно сложным процессом.

Почему калач «тёртый»

Название «тёртый калач» связано с уникальной технологией приготовления теста. Для этого хлеба использовали очень крутое тесто, которое требовало длительного и тщательного вымешивания. Пекари буквально «тёрли» и мяли тесто, иногда охлаждая его на льду, чтобы сохранить углекислый газ. Это делало выпечку воздушной, пористой и долговечной — тёртый калач мог храниться неделями без черствения. Процесс был настолько трудоёмким, что родилась пословица: «Не тёрт, не мят, не будет калач». Она подчёркивала, что без усилий не получить качественного результата.

В некоторых регионах, например, в Муроме, тёртые калачи были настолько знамениты, что стали символом города. На гербе Мурома до сих пор изображены три калача, а в городе установлен памятник этой выпечке. Историки отмечают, что тёртые калачи пекли не только в Муроме, но и в Москве, Саратове и Коломне, где у каждого пекаря были свои секреты.

Как кулинария стала фразеологизмом

Фразеологизм «тёртый калач» появился благодаря переносу смысла с кулинарного процесса на человеческий опыт. Как тесто для калача проходило через интенсивное «трение» и «мятие», так и человек, которого называют «тёртым калачом», прошёл через жизненные испытания. Такой человек закалён трудностями, обладает богатым опытом и не боится сложных ситуаций. Выражение начало активно использоваться в русском языке с

Литературные примеры подтверждают это значение. Тургенев в своих очерках «Записки охотника» (1852) описывал одного из персонажей как тёртого калача, который знал людей и умел ими пользоваться. Владимир Маяковский в стихотворении о Филиппове также использовал этот фразеологизм, подчёркивая опыт и хитрость героя. В современной речи это высказывание сохраняет тот же смысл, но чаще употребляется с лёгкой иронией или одобрением.

Значение и синонимы

Сегодня «тёртый калач» — это человек, который имеет богатый жизненный опыт, умеет находить выход из сложных ситуаций, не поддаётся обману или манипуляциям, уверен в себе и знает себе цену.

К синонимам фразеологизма относятся выражения: «прошёл огонь, воду и медные трубы», «видавший виды», «стреляный воробей», «умудрённый опытом». Антонимами можно считать фразы, описывающие неопытность: «молоко на губах не обсохло» или «желторотый птенец».

Интересные факты

- В Муроме тёртый калач был настолько популярен, что его производство считалось искусством. Пекари-калачники передавали рецепты из поколения в поколение.

- Существует миф, что тесто для тёртого калача натирали на тёрке. Это не так: «тёрли» в значении «месили» и «растирали» руками.

- Выражение «дойти до ручки» тоже связано с калачом. Ручку калача не ели из гигиенических соображений, а отдавали нищим. Если человек начинал есть ручку, это означало крайнюю бедность.

Фразеологизм «тёртый калач» — яркий пример того, как бытовые традиции превращаются в устойчивые выражения. От сложного процесса приготовления калача, требовавшего терпения и мастерства, родилась метафора, описывающая опытного и закалённого человека.

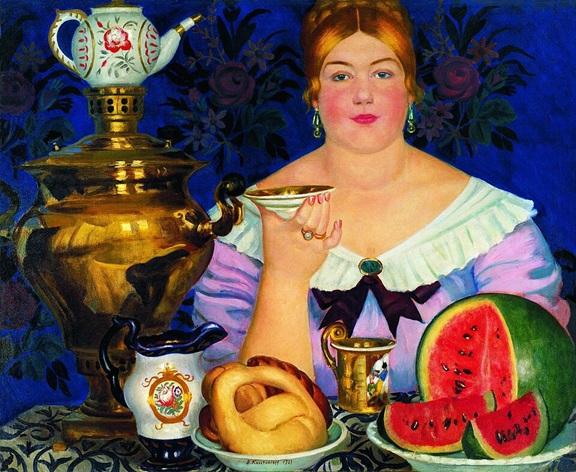

Изображение в превью:

Источник: www.grok.com