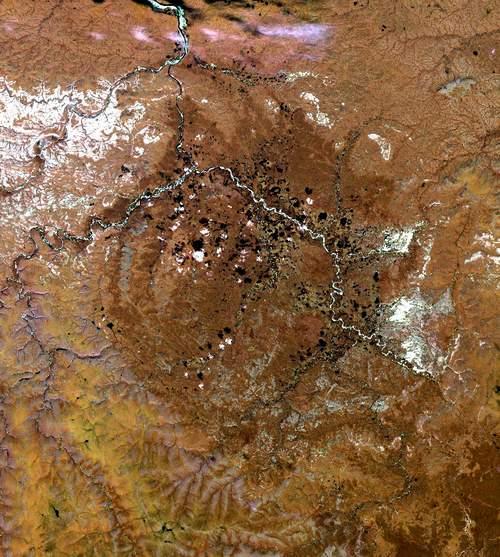

На севере Красноярского края, в зоне вечной мерзлоты, скрыт один из самых необычных геологических объектов Земли — Попигайская астроблема. Этот гигантский ударный кратер диаметром около 100 километров возник 35,7 миллионов лет назад после падения метеорита в местных горных породах образовались алмазы. Но не ювелирные, а технические — обладающие уникальными физическими свойствами. Несмотря на признанную промышленную ценность и запасы в 154 миллиарда карат, добыча так и не началась.

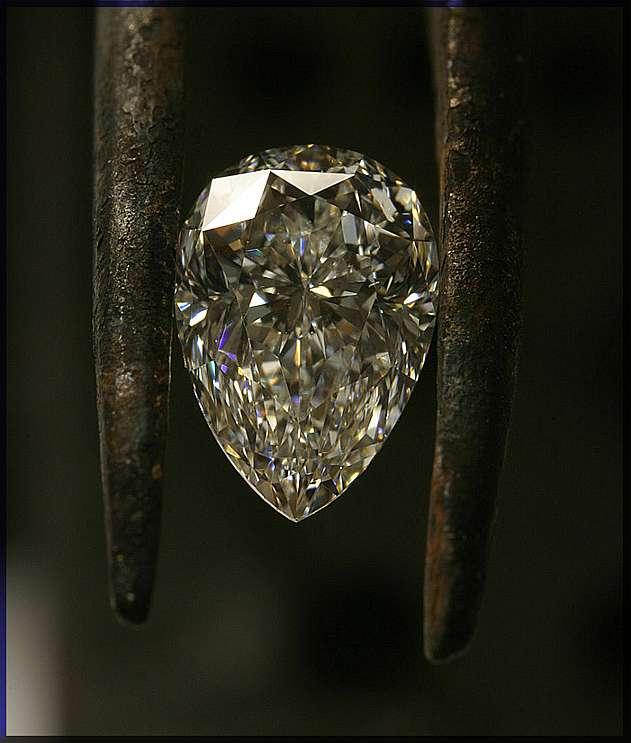

Как рождаются импактные алмазы

При ударе космического тела в земную кору высвобождается энергия, сопоставимая с ядерным взрывом. Температура подскакивает выше 2000 °C, давление — до сотен гигапаскалей. В таких условиях обычный графит превращается в особый тип алмаза — импактный. Его структура содержит участки редкой формы кристаллической решётки — лонсдейлита, который теоретически прочнее классического алмаза на 50-80 %.

В отличие от природных ювелирных алмазов, импактные не подходят для огранки. Они мелкие, часто с включениями, но крайне прочные и термостойкие. Это делает их идеальными для производства абразивов, резцов, буровых коронок и других высоконагруженных промышленных инструментов.

Первые исследования

Официально об уникальных алмазах стало известно в 1970-х годах. Советские геологи открыли два участка — Скальное с запасами около 147 млрд карат и Ударное ещё 7 млрд карат. Разработка велась в закрытом режиме. На базе в Хатанге действовала обогатительная установка. Из тагамитов — пород, образовавшихся в эпицентре удара — извлекали концентраты алмазов для технологических испытаний. Однако в 1986 году работы свернули: сочли, что синтетические абразивы обходятся дешевле.

После рассекречивания данных в 2012 году начался новый этап исследований. Экспедиции, организованные Институтом геологии и минералогии СО РАН, подтвердили исключительные свойства импактных алмазов. В 2014 году учёные создали композитный материал из алмазов и кремния, превосходящий современные аналоги по прочности на 20-50 %. В 2021 году компания «Флагман», при поддержке научных учреждений, вывезла с территории кратера около трёх тонн тагамитов. Материал использовался для тестирования новых технологий обогащения и создания прототипов инструментов. Выяснилось, что алмазы из Попигайского кратера превосходят китайские синтетические по износостойкости и термостойкости.

Почему разработка не стартует

Во-первых, есть проблема в формальной регистрации запасов. Алмазы числятся как «драгоценные камни», что делает лицензию на добычу чрезмерно дорогой и юридически сложной. Учёные предлагают перевести их в категорию «промышленные абразивы», что откроет путь к упрощённой процедуре получения разрешений.

Кроме того, для полноценной переработки импактных алмазов необходимо отработать надёжную технологию обогащения. Пока лаборатории Красноярска и Минска работают с ограниченными объёмами. Чтобы запустить полноценную переработку, требуется построить опытную установку прямо на месте. Плюс ко всему кратер расположен в труднодоступной местности, где нет круглогодичных дорог. Ближайший населённый пункт — Хатанга. Строительство зимней дороги может решить часть проблем, но требует финансирования.

Ближайшие перспективы

Импактные алмазы востребованы в различных отраслях: металлургии, бурении, авиационной и атомной промышленности. Они выдерживают температуры до 1 000 °C и нагрузки, губительные для обычных алмазов. В условиях импортозамещения и нехватки западных абразивов они могли бы стать стратегическим сырьём. По данным на начало 2025 года, подготовлены заявки на получение трёх лицензий для доизучения участка. Идёт работа над передвижной установкой первичного обогащения. Параллельно исследуются возможности использования сопутствующего графита, доля которого в породе достигает 25 % — его можно применять в производстве электродов и композитов. Научную и технологическую часть координируют: Институт геологии и минералогии СО РАН, Институт сверхтвёрдых материалов (Беларусь), Сибирский федеральный университет и Институт экономики СО РАН.

Вывод

Попигайское месторождение — это не экзотика и не архивный проект. Это реальный, технологически зрелый ресурс с колоссальным потенциалом. Всё, что ему мешает — отсутствие инфраструктуры и актуализация нормативной базы. Учитывая масштаб запасов, месторождение может стать одним из ключевых объектов промышленной минералогии XXI века — стоит лишь начать работать всерьёз.

Изображение в превью: