В Советском Союзе изучение иностранных языков в школах, как и сейчас, было обязательной частью учебной программы, и немецкий язык занимал особое место. Почему именно немецкий, а не английский или французский, чаще всего выбирался в качестве основного иностранного языка? Этот вопрос волнует многих, кто интересуется историей образования и советской эпохой. Ответ кроется в сочетании исторических, политических, экономических и культурных факторов.

Исторический контекст: немецкий язык до революции

Немецкий язык начал играть важную роль в Российской империи задолго до образования СССР. В

После Октябрьской революции 1917 года интерес к немецкому языку не угас. В 1920-е годы Германия оставалась важным интеллектуальным центром, а её научные достижения в физике, химии и инженерии вызывали восхищение. Советские власти стремились перенять немецкий опыт в индустриализации, что подчёркивало значимость языка. Например, в рамках первых пятилеток (1928-1937) СССР активно сотрудничал с немецкими инженерами, что требовало знания языка для перевода технической документации.

Политические и идеологические причины

Одной из ключевых причин выбора немецкого языка в школах СССР была идеологическая близость к Германии в определённые периоды. В 1920-е годы Веймарская республика поддерживала дипломатические и экономические связи с Советским Союзом, что отражалось в Рапалльском договоре 1922 года. Этот договор стал символом сотрудничества двух стран, отвергнутых западным миром после Первой мировой войны.

Кроме того, немецкий язык ассоциировался с идеями марксизма. Карл Маркс и Фридрих Энгельс, чьи труды легли в основу советской идеологии, писали на немецком. Их произведения, такие как «Манифест Коммунистической партии» и «Капитал», переводились на русский, но знание немецкого позволяло изучать оригиналы, что считалось важным для партийной элиты и интеллигенции.

В 1930-е годы, несмотря на ухудшение отношений с нацистской Германией, немецкий язык сохранил свои позиции в образовании. Это объяснялось инерцией системы и отсутствием массового перехода на другие языки, такие как английский, который ассоциировался с капиталистическими странами.

Экономическое сотрудничество и индустриализация

Экономические связи с Германией в 1920-1930-е годы сыграли решающую роль в популяризации немецкого языка. В рамках индустриализации СССР закупал немецкое оборудование, технологии и станки. Немецкие компании, такие как Siemens и Krupp, поставляли оборудование для советских заводов. Для работы с технической документацией и обучения специалистов требовались кадры, владеющие немецким языком.

Исследование историка Наталии Лебиной («Советская повседневность: нормы и аномалии», 2015) подчёркивает, что в 1930-е годы немецкий язык считался «языком прогресса» в технических науках. Учебники по физике, химии и машиностроению часто переводились с немецкого, а в школах делался акцент на изучение технической лексики.

Практические причины: доступность преподавателей и учебников

Ещё одним фактором стало наличие квалифицированных преподавателей немецкого языка. В Российской империи немецкий преподавался во многих гимназиях, и после революции многие учителя продолжили работать в советских школах. Это обеспечивало преемственность в обучении. Кроме того, в Поволжской автономной республике (другое название «Трудовая коммуна немцев Поволжья»), образованной в 1918 году на территориях Саратовской и Самарской губерний, было достаточно носителей языка, которые могли преподавать.

Учебники немецкого языка также были широко доступны. В 1920-1930-е годы советские издательства активно выпускали учебные пособия, основанные на дореволюционных материалах, что упрощало внедрение немецкого в школьную программу.

Геополитические изменения и Вторая мировая война

В 1939 году, после подписания пакта Молотова-Риббентропа, изучение немецкого языка получило дополнительный импульс. Этот пакт временно улучшил советско-германские отношения, и немецкий язык стал восприниматься как инструмент дипломатии. Однако после начала Великой Отечественной войны (1941-1945) отношение к немецкому языку изменилось. В некоторых школах его преподавание было приостановлено из-за ассоциации с врагом, но в целом язык сохранил свои позиции благодаря практической необходимости.

Во время войны знание немецкого языка оказалось полезным для военных переводчиков, разведчиков и специалистов, работавших с трофейной техникой. После победы в 1945 году Восточная Германия (ГДР) вошла в сферу влияния СССР. Советы активно сотрудничали с ГДР в экономике, науке и культуре, что требовало знания немецкого. Многие советские студенты учились в университетах ГДР, а немецкие специалисты работали на советских предприятиях.

Почему не английский или французский

Английский язык в школах СССР начал набирать популярность только в 1960-е годы, с ростом влияния США и развитием международных связей. До этого английский ассоциировался с капиталистическим миром, что делало его менее приоритетным. Французский язык, хотя и преподавался в некоторых школах, считался элитарным и менее практичным для массового образования.

Немецкий, напротив, был универсальным: он использовался в науке, технике, идеологии и дипломатии. Кроме того, структура немецкого языка, с его чёткой грамматикой, считалась подходящей для школьного обучения, что упрощало усвоение.

Заключение

Выбор немецкого языка в качестве основного иностранного в школах СССР был обусловлен сочетанием исторических, политических, экономических и практических факторов. От дореволюционной традиции и марксистской идеологии до экономического сотрудничества с Германией и ГДР — немецкий язык оказался универсальным инструментом для советского образования. Даже после войны, несмотря на временные сложности, он сохранил свои позиции благодаря связям с Восточным блоком и практической ценности. Сегодня интерес к немецкому языку в России снизился, но его роль в истории советского образования остаётся значимой.

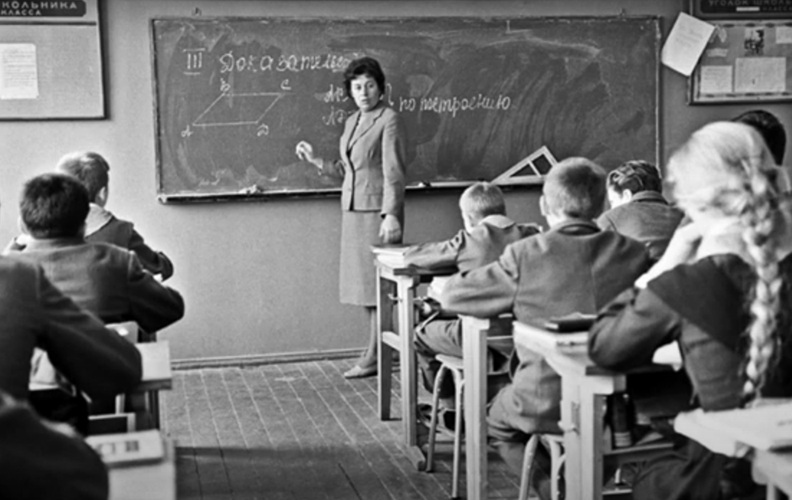

Изображение в превью:

Источник: www.youtube.com