Все время я был уверен, что живу в тихой и приличной

многоэтажке. Но моя иллюзия тишины разбилась в тот день, когда в квартиру сверху

въехала новая хозяйка. С этого момента нашу жизнь стал сопровождать саундтрек

из ритмичных «бум-бум», от которых покачивалась люстра, внезапных взрывов

хохота и музыки, которую я не заказывал.

Сначала я, как и все, просто терпел. Потом начал вежливо

просить. А когда понял, что так ничего не добиться, решил подойти к вопросу

системно. Я прошел все круги: от мирных переговоров и вызовов участкового до

чтения строительных норм. Хочу поделиться рабочим планом действий, который

поможет в подобной ситуации сэкономить свои нервы и время.

Шаг 1. Разговор по-человечески

Как бы ни хотелось сразу перейти к боевым действиям,

начинать нужно с простого разговора. Но с небольшой подготовкой.

Мой первый совет: не идите на разговор на эмоциях, посреди

ночной вечеринки. Выберите спокойный момент на следующий день. Начинайте не с наезда

(«Вы снова шумели!»), а с описания проблемы («Здравствуйте, я ваш сосед снизу.

До нас долетают звуки, которые очень мешают спать, не могли бы вы…»).

Прежде чем идти, загляните в ваш региональный «закон о

тишине» (они разные, гуглятся за минуту). Знание конкретных часов тишины

(например, с 23:00 до 7:00) в разговоре с соседом или участковым звучит куда

убедительнее, чем простое «вы мешаете».

Шаг 2. Переходим на язык закона и цифр

Если разговоры дают эффект на один вечер, пора доставать

более весомые аргументы. Шум — не просто звук, а физическое явление с

конкретными нормами.

Зачем вам их знать? Чтобы в разговоре с участковым или

несговорчивым соседом оперировать не эмоциями, а фактами. Существуют Санитарные

нормы (СанПиН), которые четко регламентируют уровень шума в жилых помещениях.

Согласно им, днем комфортный порог составляет 40 дБА, что сравнимо с обычным

разговором, а ночью требования еще строже — всего 30 дБА, уровень шепота или

тиканья часов.

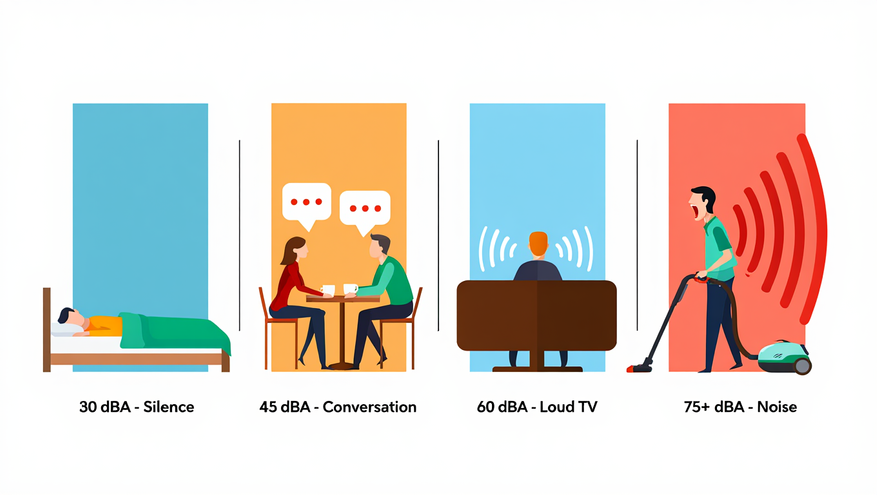

Чтобы лучше ориентироваться в этих цифрах, полезно

представлять шкалу: 30 дБА — это почти полная тишина. Обычный разговор — уже

40-45 дБА. Громкая речь или работающий телевизор могут достигать 55-65 дБА, а

крик или звук пылесоса легко переваливают за 75 дБА.

Я даже скачал на телефон несколько приложений-шумомеров.

Конечно, они не являются сертифицированным средством измерения и показывают

весьма условные цифры, но пиковые значения в 65-70 дБА придавали мне

уверенности в своей правоте. Когда я в очередной раз объяснял участковому, что

соседка «снова шумит», он слушал вполуха. Но когда я сказал, что шум

явно превышает установленные СанПиН 40 дБА и я подумываю о вызове

аккредитованной лаборатории для официального замера, разговор пошел совсем в

другом русле.

Шаг 3. Техническая оборона (если всё плохо)

Изучая вопрос глубже, я понял, что существует два типа шума,

и подходы к борьбе с ними кардинально различаются.

Воздушный шум (болтовня, музыка). Лечится звукоизоляцией с

вашей стороны. Для его подавления сооружают толстый «пирог» из специальной

акустической минеральной ваты (например, марок Rockwool или Knauf Insulation) и

нескольких слоев гипсокартона на потолке. Важно, чтобы вся конструкция

крепилась к потолку не напрямую, а через специальные виброгасящие подвесы.

Иначе ваш новый потолок сам станет барабаном.

Ударный шум (топот, грохот, передвижение мебели). Вот тут

главная засада. Ударный шум передается по конструкциям дома, и победить его

снизу почти нереально. По-настоящему эффективно побороть топот можно лишь

укладкой «плавающего пола» или специальной звукоизоляционной подложки в

квартире сверху.

Вывод для себя я сделал такой: от криков и музыки можно

защититься самому. Правда, даже беглый подсчет показал, что качественная

звукоизоляция потолка в одной комнате обойдется в сумму от 80 тысяч рублей, и такая

сумма стала для меня весомым аргументом сначала испробовать все юридические

методы. А вот от топота спасет только конструктивное решение проблемы у

соседей.

Что в итоге сработало у меня?

В моем конкретном случае сработала смесь настойчивости и

занудства. Бумажка, написанная участковому, где я спокойно, без эмоций,

сослался на региональный закон и санитарные нормы, возымела больший эффект, чем

все предыдущие устные просьбы. Громкие вечеринки прекратились. Конечно, соседка

не превратилась в ангела, но жить стало значительно спокойнее.

В итоге я понял, что борьбу за тишину нужно воспринимать не

как скандал, а как инженерный проект. У него есть свои этапы: сбор данных

(законы и СанПиНы), переговоры (первый контакт) и, если потребуется,

техническая реализация (звукоизоляция). Именно такой подход, основанный на

фактах, а не на эмоциях, оказался самым эффективным. Он позволяет сохранить

нервы и, в конечном счете, отстоять свое право на комфортную жизнь.

Изображения в статье носят иллюстративный характер.

Изображение в превью: