Символ @ знаком каждому, кто хоть раз отправлял электронное письмо или подписывался в мессенджере. Он стал визуальным маркером цифровой эпохи — узнаваемым, как эмодзи, и функциональным, как знак доллара. Но мало кто задумывается, что у этой «собачки» есть своя длинная, почти детективная биография. Её следы ведут в средневековые торговые лавки, старинные бухгалтерские книги и даже к арабским мерам веса.

Этот знак не изобретали специально для интернета. Он не плод дизайнерской фантазии и не современная типографическая находка. Его история началась задолго до рождения первого компьютера, и сегодня @ — один из немногих символов, объединивших в себе и культуру, и технику, и лингвистику.

Первые появления

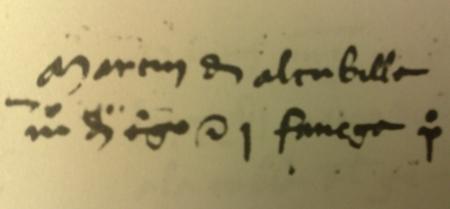

Одно из самых ранних известных появлений символа @ зафиксировано в испанском торговом документе 1448 года, известном как Taula de Ariza. Это был бухгалтерский реестр, где знак использовался для обозначения партии пшеницы. Уже тогда он не служил ни украшением, ни орнаментом — символ имел практическую функцию, представляя единицу измерения веса.

Смысловой корень знака уходит к мере арроба (arroba) — единице, эквивалентной приблизительно 11-15 килограммам или 10-16 литрам, в зависимости от региона. Термин был распространён в Испании, Португалии и их колониях. Он происходил от арабского слова ar-rubʿ, означавшего «четверть» — чаще всего четверть более крупной меры, например, «кувшина» или «мешка».

В старинных документах, чтобы не писать слово arroba полностью, деловые писцы начали использовать упрощённую форму — обведённую букву a. Так появился характерный изгиб, окружённый хвостом, который со временем трансформировался в символ, знакомый современному пользователю. Не исключено, что изначально этот значок просто экономил чернила, место на бумаге и время — главные ресурсы средневекового делопроизводства.

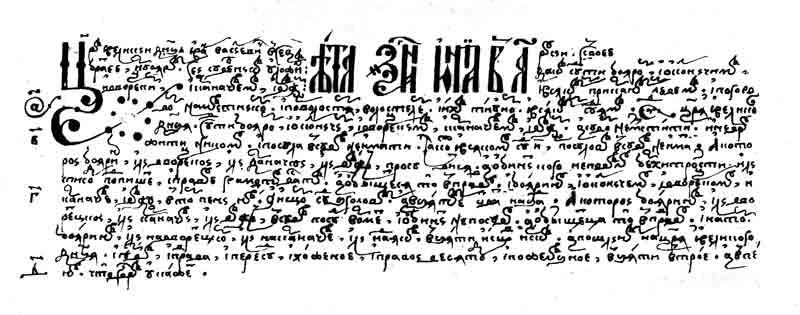

Любопытно, что аналогичный символ встречается и в других рукописях. Так, в болгарской хронике XIV века, созданной около 1345 года, он использовался как декоративное написание первой буквы в слове аминь. Хотя там знак был больше похож на каллиграфический элемент, его графика перекликалась с современным @. Однако в бухгалтерии и торговле он прижился именно как сокращение для меры веса — и это дало начало его дальнейшему путешествию по страницам истории.

Арабские корни

Удивительно, но история символа @ уходит не просто в Европу Средневековья, а ещё глубже — в арабскую систему мер и понятий. Само слово arroba восходит к арабскому выражению ar-rubʿ (الربع), что переводится как «четверть». В исламском мире эта единица применялась в торговле для обозначения четверти более крупной меры — как правило, связанной с весом или объёмом сыпучих товаров.

С проникновением арабской метрики в Пиренейский полуостров — сначала через Андалусию, затем через торговые связи и экономическую интеграцию — многие термины и практики стали частью повседневной жизни христианских королевств. Ar-rubʿ был адаптирован испанцами как arroba и стал официальной единицей учёта в деловой документации. Он использовался при торговле зерном, маслом, вином и даже пробкой.

Интересно, что арабское происхождение слова не было забыто. Даже в ранних французских переводах испанских источников (например, в Histoire naturelle et générale des Indes 1555 года) отмечалось: «L’Arrobe vault icy un ducat» — то есть арроба стоит примерно один дукат. Этот фрагмент подчёркивает: ещё в XVI веке термин воспринимался как заимствование, но уже устойчиво вошёл в европейскую деловую практику.

@ в торговле и на пишущих машинках

К

Это практическое значение постепенно перетекло в стандартные формы печатных документов. Когда в конце XIX века начали массово выпускать пишущие машинки, символ @ уже был настолько распространён, что его включили в число стандартных клавиш. Компания Underwood, одна из лидеров в производстве машинок, включила @ на клавиатуру своей знаменитой модели No. 5 ещё в 1900 году. Таким образом, символ оказался буквально под пальцами офисных работников и бухгалтеров задолго до появления компьютеров.

Интересно, что в XX веке @ воспринимался в основном как узкоспециализированный знак — атрибут бухгалтерии, счетов и контрактов. Он был известен, но не популярен. До тех пор, пока не вмешался случай.

В 1971 году американский инженер Рэй Томлинсон, работавший над проектом электронной почты в рамках ARPANET, искал символ, который не встречается в именах людей, но при этом есть на каждой клавиатуре. Ему нужен был знак, чтобы отделить имя пользователя от имени хоста, и @ оказался идеальным кандидатом. Он не только подходил технически, но и логически: user@host можно было прочитать как «пользователь на сервере». Так знак, рождённый в купеческой бухгалтерии, стал символом цифровой эры.

Почему в России — «собачка»?

На первый взгляд, прозвище «собачка» для символа @ кажется случайным или даже детским. Однако у него есть вполне вероятное историческое объяснение, и оно напрямую связано с тем, как @ воспринимался в русскоязычном сегменте интернета в 1990-е годы.

В эпоху до массового Интернета в России активно развивалась система FidoNet — международная некоммерческая сеть обмена сообщениями, особенно популярная в странах СНГ. Её логотип изображал морду пса по имени Фидо, символа сети. Примечательно, что «нос» собачки на ASCII-логотипе рисовали именно при помощи символа @. Таким образом, у первых пользователей Рунета визуальная связь между знаком и образом собаки закрепилась на уровне интуитивной ассоциации.

Другим фактором могла стать сама графика символа. Обведённая «а» с хвостом действительно может напоминать свернувшееся животное или мордочку с закруглённым ухом. При этом в английском языке знак читается как at, в испанском — arroba, а в русском формального названия на тот момент не существовало. Неудивительно, что устойчивая, легко запоминающаяся метафора быстро прижилась.

С тех пор название «собачка» стало не только разговорным, но и вошло в профессиональный обиход. В учебниках, интерфейсах, устных инструкциях — везде, где требовалось назвать символ @, использовалось именно это слово. Оно не только закрепилось, но и стало культурной особенностью, отличающей русскоязычную цифровую лексику от других.

А что говорит официальная типография?

Вопрос о «настоящем» названии символа @ — не праздный, особенно если речь идёт о стандартах, официальных документах и международных нормативах. И здесь на сцену выходит ISO/CEI 10646 — международный стандарт, определяющий универсальную кодировку символов (включая Unicode). Именно он официально закрепляет за знаком @ французское название — arrobe.

Это не случайный выбор и не современное изобретение. В типографических справочниках Франции и других франкоязычных стран слово arrobe (или arobase) использовалось задолго до появления Интернета. Оно связано с тем же историческим значением, что и в испанских документах: @ обозначал единицу веса и объёма — арробу, которая применялась в торговле с XIII века и позже распространилась в латиноамериканских странах.

В

Более того, французские типографы, сталкиваясь с технической необходимостью включить символ @ в шрифты, опирались не на компьютерную терминологию, а именно на эту традицию. В результате, в отличие от англоязычной нормы, где знак называется at sign, во французской редакции международных стандартов он по сей день именуется arrobe — как уважение к исторической преемственности и типографической культуре.

Как называют @ в разных странах

Хотя в технических спецификациях символ @ чаще всего фигурирует под нейтральным названием at sign, народная фантазия давно наделила его десятками прозвищ. Почти в каждой стране у этого знака — собственное имя, и в большинстве случаев оно строится на визуальной ассоциации, а не на исторических или лингвистических основаниях.

В Италии его называют chiocciola, что значит «улитка» — из-за характерной спирали. Нидерланды и Болгария видят в символе @ «обезьянку» (apenstaartje и maymunsko a соответственно), а греки — «утку» (papaki). Шведы и норвежцы придумали вариант «a с хоботом» — snabel-a, намекая на сходство с миниатюрным слоном. В Израиле он превратился в «штрудель» (shtrudel) — вероятно, за ту же закрученность, но уже кулинарную.

Финны и эстонцы называют символ «кошачьим хвостом», венгры — «червяком», а тайцы — «мышонком». Даже в Китайском Интернете встречается неофициальное название, переводящееся как «маленький мышонок, обвившийся вокруг себя». Во всех этих случаях работает один и тот же принцип: пользователи пытаются наделить абстрактный символ эмоциональной или визуальной метафорой, делая его «своим» в языковой культуре.

Этот калейдоскоп названий подчёркивает: несмотря на техническую универсальность, символ @ — не просто код. Он стал культурным феноменом, который каждый народ переосмысливает на свой лад, порой превращая сухой типографский знак в дружелюбный образ из повседневной жизни.

Изображение в превью: