В конце прошлого века школьники запоминали формулы и правила без приложений, без голосовых помощников и нейросетей. И всё же память у многих работала так, что стихи наизусть, даты и даже химические уравнения «заседали» в голове надолго. Кажется, что это лишь ностальгия по прошлому, но на деле привычки из 80-90-х оказываются удивительно эффективными даже сейчас. Современные исследования лишь подтверждают то, что знали школьники советской эпохи интуитивно: простые и доступные методы тренируют память лучше, чем самые модные цифровые сервисы.

Записывать, а не печатать

Ручка и тетрадь когда-то были главными инструментами школьника. Сегодня многие считают это пережитком, но наука говорит обратное: письмо от руки задействует больше зон мозга, чем печатание на клавиатуре. Когда человек пишет, он одновременно анализирует информацию, переводит её в движения руки и визуально закрепляет на бумаге. Такой «многослойный» процесс делает знания прочнее, почти как если бы мозг складывал их в отдельный ящик с замком.

В одном из исследований Университета Принстона выяснилось: студенты, которые делали конспекты от руки, запоминали материал лучше тех, кто печатал. Причина в том, что печать провоцирует на механическое копирование слов, а письмо требует отбора и переработки смысла. Получается, даже сам процесс выбора формулировок — уже тренировка памяти.

Кажется мелочью, но в этом и сила. Попробовать можно просто: завести небольшой блокнот для заметок. Пусть это будут не все лекции или встречи, а только ключевые мысли. Такой подход работает как фильтр: мозг сам выделяет главное и лучше его удерживает. К тому же написанное от руки всегда чуть личнее — строки с чернилами выглядят как маленькая карта памяти, где каждая пометка связывает мысль с моментом жизни.

Читать не глазами, а голосом

Школьники 80-90-х часто учили стихи именно вслух. Не потому что так требовали учителя, а потому что иначе строки просто не «прилипали» к памяти. И это не случайность. Когда человек проговаривает текст, включается сразу несколько каналов восприятия: слуховой, зрительный и моторный. Мозг слышит голос, глаза фиксируют слова, а речевой аппарат закрепляет их через движение. Такой тройной эффект делает информацию гораздо прочнее.

Канадские исследователи даже придумали для этого термин — «эффект производства». Они доказали, что чтение вслух повышает запоминаемость примерно на 15-20% по сравнению с молчаливым чтением. И чем эмоциональнее интонация, тем дольше материал остаётся в голове. Почти как репетиция роли в театре — слова становятся «своими».

Взрослым этот метод тоже легко встроить в жизнь. Можно читать короткие статьи или абзацы книги вслух, будто рассказывая кому-то. Или записывать голосовые заметки и переслушивать их. Иногда помогает даже чтение перед зеркалом — мозг лучше удерживает текст, когда видит лицо, связанное с этим процессом. Поначалу может казаться странным, но через пару недель результат ощущается отчётливо: нужные фразы всплывают в памяти быстрее, словно подсказки на экзамене.

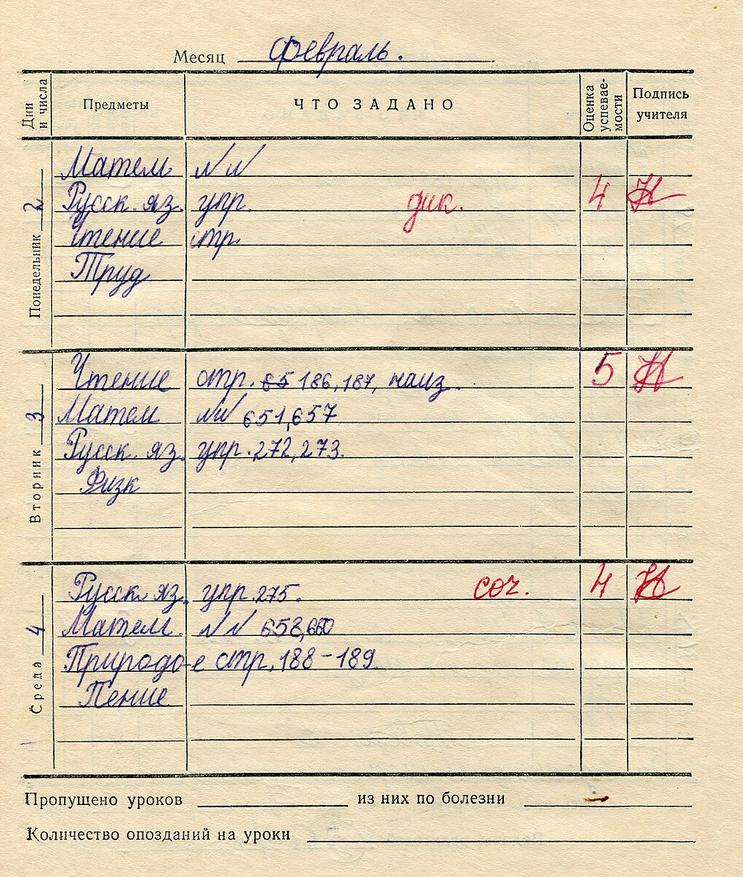

Маленькие карточки — большой эффект

В школьных портфелях 80-90-х часто можно было найти сложенные квадратики бумаги с формулами или правилами. Они выглядели как шпаргалки, но работали скорее как тренажёры памяти. Сам процесс создания карточки уже помогал: нужно было переписать материал, сократить его до сути, выбрать главное. Это сродни мини-конспекту, который мозг обрабатывает и запоминает лучше, чем готовый текст из учебника.

Современная наука объясняет этот феномен через «активное вспоминание» (active recall). Когда человек берёт карточку и пытается вспомнить ответ, а не просто перечитывает его, память включается куда эффективнее. Учёные из Университета Вашингтона доказали: регулярная работа с флеш-картами укрепляет нейронные связи и позволяет вспоминать информацию быстрее, чем при пассивном повторении.

Сегодня у карточек есть цифровые аналоги — Anki, Quizlet, специальные приложения для запоминания иностранных слов. Но психологи уверяют: бумажный вариант ничуть не хуже. Более того, физический контакт с бумагой, сам почерк, рисунки на полях добавляют памяти контекст. Почти как запах книги, который запускает в голове целый пласт воспоминаний.

Говорить своими словами

В школьных классах прошлого века часто звучала простая просьба: «Перескажи». На первый взгляд это выглядело как контроль, но на деле работало куда глубже. Когда человек пытается объяснить материал своими словами, он перестраивает его в голове, переводит из чужого текста в собственный опыт. Именно этот шаг делает знания по-настоящему «своими».

Психологи называют это «эффектом переработки информации». Исследования показали: пересказ активирует те же зоны мозга, которые отвечают за понимание и долгосрочное хранение данных. И чем больше человек импровизирует, тем прочнее закрепляется материал. Зубрёжка же, наоборот, часто оставляет только хрупкий след, стирающийся через пару дней.

Применить метод просто. Можно рассказать другу содержание статьи или фильма — не цитируя, а объясняя так, словно пересказываешь новичку. Ещё вариант — записывать краткий пересказ для себя, будто пишешь пост в соцсети. Такой приём работает почти как тренировка речи: знания не только лучше удерживаются в голове, но и становятся удобнее для будущего использования.

Последний штрих перед сном

Учителя прошлого нередко советовали: «Повтори материал перед сном — и он запомнится лучше». На первый взгляд звучит как школьная примета, но сегодня эту рекомендацию подтверждают нейробиологи. Во время сна мозг активно сортирует и закрепляет новую информацию — процесс называется консолидацией памяти. И то, что оказалось «на поверхности» вечером, почти всегда уходит в долгосрочное хранилище.

В 2011 году исследователи Гарвардской медицинской школы показали, что люди, которые повторяли материал за час до сна, вспоминали его наутро гораздо точнее, чем те, кто делал то же самое днём. Получается, что даже короткий пересмотр заметок вечером работает как усилитель памяти.

Для взрослых этот приём не требует усилий. Достаточно десяти минут: пролистать конспект, пробежаться по карточкам или пересказать основные идеи. Важно не перегружать себя, иначе вместо спокойного закрепления получится бессонница. Лучше сосредоточиться на ключевых моментах, и тогда мозг сделает свою работу за ночь. Почти как бесплатный репетитор, который трудится, пока человек спит.

Изображение в превью: