Молоко, традиционно ассоциирующееся с утренним приемом пищи, в современном мире вышло за рамки роли простого пищевого компонента. Сегодня молочная отрасль представляет собой сложную многоуровневую систему, объединяющую технологические разработки в области обогащенных продуктов и решение актуальных экономических задач.

За последнее десятилетие потребительские предпочтения в молочной отрасли претерпели изменения. Вместо популярных ранее обезжиренных йогуртов и традиционного молока современная молодежь все чаще выбирает функциональные продукты – безлактозные варианты, напитки, обогащенные витаминами, молоко с пробиотиками и йогурты с коллагеном. Эти продукты перешли из категории экзотических в разряд повседневных.

Специально для «МК» в Министерстве сельского хозяйства РФ сообщили:

«В последние годы в России отмечается устойчивый рост валового производства сырого молока. За пять лет показатель вырос на 5,6% и в прошлом году составил 34 млн тонн (в 2020-м – 32,2 млн тонн). Положительная динамика во многом связана с повышением продуктивности молочного стада.

За первое полугодие производство сырого молока в хозяйствах всех категорий составило 16,9 млн тонн. Средний надой на одну корову в сельхозорганизациях с начала года увеличился на 4,5%».

Для поколения зумеров молоко утратило образ «вечернего напитка» и превратилось в компонент здорового питания – протеиновый коктейль после физических нагрузок или модный кофейный напиток без лактозы. Эта трансформация потребительского поведения коренным образом изменила подход производителей, вынуждая их активно экспериментировать с рецептурами, форматами упаковки и маркетинговыми стратегиями.

«Казеин, содержащийся в молоке, очень полезен для повышения белка в рационе. Тем, кто следит за весом, нужно большое количество белка. Важно понимать, что у многих людей сейчас есть непереносимость лактозы. Дети и подростки хорошо переваривают её, взрослые – хуже, а у пожилых и вовсе атрофируется эта способность. Это происходит потому, что с годами фермент, расщепляющий лактозу, уменьшается. С помощью рационального питания можно сохранить имеющиеся ферментативные способности. Пожилым людям лучше отдавать предпочтение безлактозной молочной продукции», – отмечает эндокринолог Юлия Владимировна Прохорова.

Рынок демонстрирует разнонаправленную динамику: при росте интереса к инновациям спрос на сыры снизился на 1% по сравнению с данными за 2024 год, на кефир – на 0,4%, а сырные продукты потеряли 3,7%. Это особенно заметно на фоне традиционной значимости сыра в рационе россиян.

В то же время сохраняется высокая самообеспеченность российского рынка питьевым молоком (производство на 47% превышает показатель спроса), а также творогом (на 1%), однако показатель по сырам и сливочному маслу – 76% и 85% соответственно – говорит о недостаточном объеме отечественного производства и сохраняющейся импортной составляющей.

При этом есть парадокс молочного рынка: производство растет, но розничные цены не успевают за ростом себестоимости. Фермеры и переработчики работают на минимальной рентабельности, а потребители отмечают снижение доступности привычных продуктов.

Инфляция, рост затрат на логистику, энергоносители и корма создают ситуацию, когда увеличение объемов производства не ведет к повышению покупательной способности. Сохранение баланса между доступностью продукции и рентабельностью отрасли требует продолжения государственной поддержки и регулирования цен.

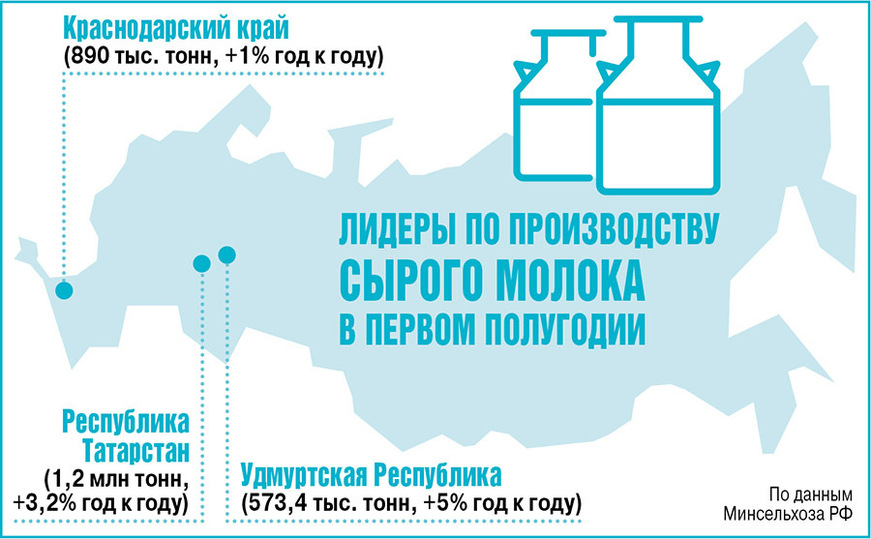

Также молочная отрасль демонстрирует резкие региональные контрасты. В то время как Татарстан, Краснодарский край, Башкирия и Удмуртия становятся драйверами роста, другие регионы сталкиваются с нехваткой сырья и устаревшей перерабатывающей инфраструктурой.

Минсельхоз предоставил данные персонально для «МК»:

«Лидерами по производству сырого молока в первом полугодии стали Республика Татарстан (1,2 млн тонн, +3,2% год к году), Краснодарский край (890 тыс. тонн, +1%), Удмуртская Республика (573,4 тыс. тонн, +5%).

Рост сырьевой базы позволяет наращивать производство переработанной продукции. Так, за январь – июль объем выпуска питьевого молока превысил 3,5 млн тонн, что на 0,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Производство йогурта составило 471 тыс. тонн (+0,5% год к году), творога – более 285 тыс. тонн (+1,6%), сухого молока и сливок – свыше 135 тыс. тонн (+13%)».

В то же время председатель совета директоров H&N Руслан Алисултанов ранее отмечал низкий уровень потребления молока на Дальнем Востоке, который ниже среднероссийского показателя на 40 кг (210 кг против 250 кг соответственно). В то же время, по мнению Алисултанова, ситуация выправляется: производство в ДФО растет на 4–8% ежегодно за счет роста спроса и популяризации здорового образа жизни и правильного питания.

Этот разрыв напрямую отражается на потребителях: жители мегаполисов выбирают среди фермерских и органических продуктов, тогда как в малых городах ассортимент часто ограничен классическим пастеризованным молоком в пластиковой упаковке.

Эксперты выделяют пять ключевых факторов развития молочного рынка России до 2030 года. Рост себестоимости из-за удорожания кормов, энергии и логистики напрямую повлияет на цены. Демографические изменения потребуют переориентации ассортимента на продукты для старшего поколения с повышенным содержанием кальция и белка.

Технологическая модернизация включит внедрение роботизированных ферм и цифровой прослеживаемости цепочек. Расширение экспорта на рынки Азии и Ближнего Востока создаст новые возможности, но усилит конкуренцию. Критическую роль сохранит господдержка через субсидии и льготное кредитование.

Современный стакан молока символизирует не только источник питательных веществ, но и осознанный выбор в пользу здоровья, а также вклад в продовольственную безопасность страны. Подробнее о трансформации молочного рынка читайте в нашем спецпроекте.