Есть вещи, которые поначалу ставят в тупик. Копался как-то в

гаражных закромах и наткнулся на коробку со странными металлическими

«патрончиками». Тяжеленькие, аккуратно сделанные, похожи то ли на заглушки, то

ли на какие-то разъемы. И тут я вспомнил, что уже видел их в детстве, когда мы с

друзьями исследовали развалины старого узла связи. Тогда мы решили, что это

точно какая-то секретная деталь. Что ж, спустя годы пора разобраться. Знакомьтесь: официально

— термокатушка, а в профессиональной среде — просто «термичка». Та самая деталь

из коробки.

На корпусе — клеймо знаменитого рижского завода VEF и выбит

номинал тока — 0.75А. Изделие серьезное. Но главный вопрос остается: зачем

понадобилась такая сложная конструкция, когда весь мир давно пользовался

простыми стеклянными предохранителями? Чтобы это понять, нужно заглянуть в

сердце советской телефонии — на автоматическую телефонную станцию, или АТС.

Проблема защиты АТС: когда 220 Вольт стучится в телефон

Представьте огромный зал, гудящий от щелчков тысяч реле. Это

— узел связи целого района, и к нему тянутся тысячи абонентских линий, каждая

из которых рассчитана на рабочее напряжение в 60 Вольт. А теперь представьте, что

происходит, когда в эту деликатную систему влетает напряжение из бытовой

розетки.

Причин тому могло быть множество: от соседа, который гвоздем

пробил одновременно силовой и телефонный кабель, до перехлеста провисших

проводов на столбе. Результат один: в линию поступает 220, а то и все 380

Вольт. Для оборудования АТС это почти гарантированная смерть: выгоревшие

компоненты, расплавленные дорожки на платах и, что самое страшное, — реальная

угроза пожара.

Нужна была защита. Но не просто защита, а предельно надежная,

способная отсечь проблемную линию, сообщить об аварии и, в идеале, легко

восстанавливаться.

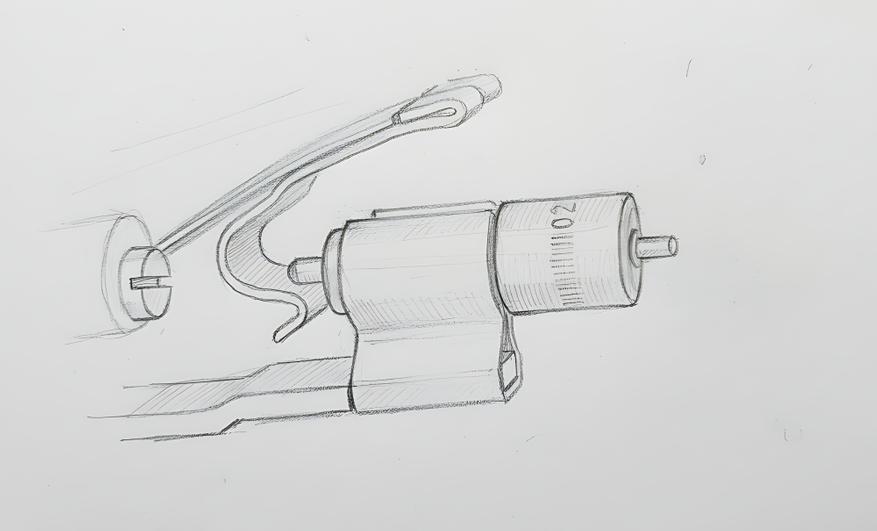

Инженерная анатомия «термички»

Хватит теории, посмотрим на устройство. Корпус, скорее всего

из ЦАМа (сплав цинка, алюминия и меди). Внутри — образец простоты.

-

Подвижный штифт (плунжер): центральный стержень, который

может двигаться вдоль корпуса.

- Пружина: постоянно пытается вытолкнуть этот штифт наружу.

-

Нагревательная катушка: крохотная обмотка из тончайшего

провода. Судя по виду и эпохе, это ПЭЛШО — провод эмалированный в шелковой

оплетке, обеспечивающей и изоляцию, и термостойкость.

-

Главный секрет: капля припоя, скрепляющая штифт и катушку.

Но это не обычное олово. Это специальный низкотемпературный сплав, скорее

всего, сплав Вуда, который превращается в жидкость уже при температуре около

70°C.

Принцип действия: чистая физика, никакого волшебства

Вся работа термички — это закон Джоуля — Ленца в его чистом

виде. Вот как это происходит:

-

По линии начинает течь аномально высокий ток. Проходя через

тонкую проволоку катушки, обладающую сопротивлением, он выделяет тепло. Катушка

работает как крошечный, но очень быстрый ТЭН.

-

Тепло от катушки передается на штифт, и капля сплава Вуда плавится.

Твердая сцепка между штифтом и основанием исчезает.

-

Пружина, которую больше ничего не сдерживает, с силой

выталкивает штифт наружу. Происходит характерный щелчок — тот самый «отстрел».

-

Выскочивший штифт физически размыкает электрическую цепь.

Линия обесточена, пожара не будет, оборудование спасено.

Важный момент: это тепловой процесс, а не мгновенный

электромагнитный. Срабатывание занимает несколько секунд. Такая задержка

отсекает ложные срабатывания от коротких, некритичных скачков тока.

Как «термичка» звала на помощь

Термички устанавливались в специальные панели — «гром-полосы».

Это была первая линия обороны АТС, совмещающая функции гигантской патч-панели и

блока защиты.

И тут раскрывалась вторая, не менее важная функция.

«Отстрелившийся» штифт не просто разрывал линию. Своим движением он замыкал

отдельный контакт сигнальной цепи. В ту же секунду на стойке с оборудованием

загоралась лампочка, а по станции раздавался тревожный звонок.

Дежурному механику не нужно было с тестером искать

неисправность среди тысяч одинаковых проводов. Система сразу указывала, где

именно произошла авария.

Почему она была лучше обычной «стекляшки»

Во-первых, многоразовость. После срабатывания термичку не

выбрасывали. Ее «перезаряжали». Брали паяльник, слегка нагревали кончик штифта,

вдавливали его обратно в корпус, и через пару секунд припой застывал, снова

фиксируя штифт. Предохранитель снова в строю! Конечно, у такого

«ремонта» были нюансы. Но это был рабочий

метод.

Во-вторых, наглядность. Представьте стену, утыканную

тысячами одинаковых стеклянных предохранителей. Один сгорел. Искать его — мука.

А теперь представьте, что один предохранитель из ряда просто физически выскочил

вперед, да еще и зажег над собой «аварийку». Разница очевидна.

Так что для своей эпохи это было продуманное и эффективное

устройство.

Изображение в превью:

Автор: vladsad

Источник: Камера смартфона