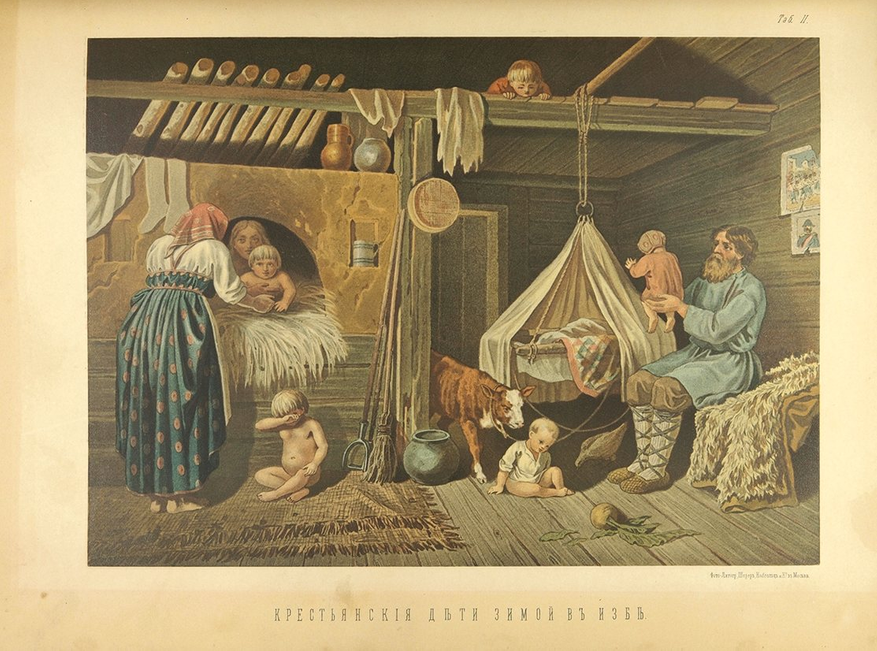

Современному жителю городов, привыкшему к бытовым удобствам городов, трудно представить и понять как русские люди в старину, живя в избах, обходились без водопровода, канализации и центрального отопления. Каких то особых удобств в избах не было. Тем не менее люди были в тепле, чистые, соблюдали правила гигиены и санитарии. Как это было устроено?

Надо начать с того,

что крестьяне, проживая в избах, делали рациональным её планировку. Создавались

комфортные условия для жизни при ограниченных ресурсах того времени. Предки

передали русскому народу бесценное наследие — умение мудро относиться к

повседневным заботам и правильно воспринимать бытовые правила жизни.

Утро открывалось с

умывания. Этот утренний ритуал в русской избе был особым событием, которое

начиналось с первых лучей солнца. В крестьянской семье умывание считалось не

просто гигиенической процедурой, но и важным элементом повседневной жизни,

связанным с народными поверьями и традициями. Основной источник воды для умывания

— колодец или река. Воду приносили в дом заранее и хранили в специальных

емкостях в основном в сенях либо в доме на деревянных лавках. В избах богатых

крестьян можно было встретить деревянные умывальники, которые устанавливались

возле печи или в сенях. У бедных людей висел так называемый рукомойник — специальная ёмкость для умывания. Этот

бытовой предмет изготавливался из различных материалов: глины, металла или

дерева. Форма рукомойника могла быть как круглой, так и овальной, при этом верх

всегда имел широкое отверстие для наполнения водой.

Конструктивная

особенность рукомойника заключалась в наличии четырёх элементов: на

противоположных сторонах располагались носики для слива воды, а по бокам —

ушки, служившие для подвешивания. Благодаря такой конструкции рукомойник удобно

крепился в избе — его подвешивали на прочную верёвку или металлическую цепочку,

что обеспечивало лёгкий доступ к воде для умывания, под ним стояла лохань для

грязной воды.

Процесс умывания

включал несколько этапов: набирали воду, использовали рушник (полотенце) для

вытирания, умывались холодной водой, считая это закаляющим средством, но могли

использовать теплую воду, согретую в печи. Предметы для умывания были простыми, но функциональными. Также могли служить деревянная

лохань или миска, мыло (в богатых семьях) или зола (в бедных). С процессом

умывания связаны многие народные приметы, поверья и суеверия: нельзя было

умываться чужой водой — считалось, что можно забрать чужие беды, умывание

должно было происходить до рассвета, чтобы не беспокоить домового, после

умывания воду нельзя было выливать на улицу — это могло обидеть духов.

Традиции умывания в

русской избе отражали не только гигиенические потребности, но и глубокую связь

с природой, народными верованиями и укладом жизни. Эти обычаи передавались из

поколения в поколение, становясь частью богатой культурной традиции русского

народа.

Но основным местом

для гигиенических процедур служила русская баня, которая занимала особое место

в крестьянской культуре. Баня строилась отдельно от жилого помещения, обычно

располагаясь на берегу водоема, пруда или озера.

Баня представляла собой простое, но

функциональное строение, состоящее из двух основных частей: предбанник —

помещение для раздевания и отдыха и парная — основное помещение для мытья и

парения. В углу парной располагалась печь, которая могла быть как с дымоходом

(по — белому), так и без него (по-черному). Банные процедуры проводились по

особым правилам. Баню топили преимущественно по субботам. Процесс мытья включал

несколько этапов: прогревание, парение с веником, обливание водой. После бани

было принято окунаться в холодную воду или кататься по снегу. Завершался

процесс употреблением кваса с овсяной мукой или брусничного морса. Все это

утоляло жажду, восстанавливало силы и придавало бодрость. Баня была средством

от многих болезней и простуд.

На территории

крестьянского двора также располагались и другие необходимые сооружения и

помещения. Колодец для забора воды, погреб для хранения продуктов, где

поддерживалась необходимая температура, отхожее место, располагавшееся вдали от жилых построек (нужно было отойти от дома). Так,

в домах северных регионов его обычно размещали в сеннике — холодной пристройке за парой дверей. Но там и избы были больше. Устройство такого места для отправления естественных надобностей было довольно

простым: над выгребной ямой сооружалось возвышение со специальным сиденьем. В

полу будки или непосредственно в сиденье проделывалось отверстие. Для удобства

маленьких пользователей устанавливали отдельные сиденья на более низкой высоте.

Что касается гигиены и утилизации отходов, то «отхожее место» периодически

очищали, чтобы избежать загрязнения окружающей территории. Все отходы

жизнедеятельности закапывались в землю, что было своеобразным способом их

утилизации в те времена.

Организация

санитарных помещений в русской избе отражают глубокую связь крестьян с природой

и их умение создавать подходящие условия для проживания. Эти практичность и

разумность демонстрируют глубину крестьянской мудрости, и многие из этих

принципов, адаптировавшись, продолжают жить в современном быту.

Спасибо за внимание.

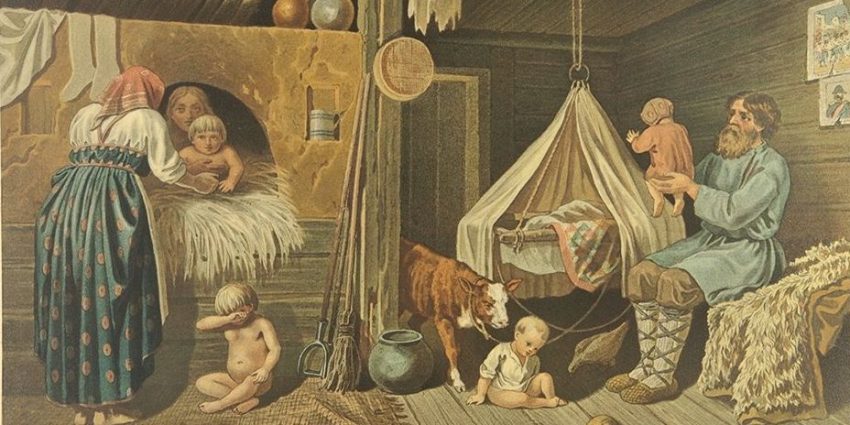

Изображение в превью: