Мы

живём в удивительное время. Ещё лет десять назад мысль о том, что ужин

из любимого ресторана можно получить, просто ткнув пару раз в экран

смартфона, казалась фантастикой. Сегодня же курьер с ярким рюкзаком,

проносящийся мимо на велосипеде, стал неотъемлемой частью городского

пейзажа. Мы привыкли к миру, где заказ приезжает за 15-30 минут, а плата

за доставку — символические 99 рублей, которые часто и вовсе обнуляются

по какой-нибудь акции. Для нас, в России, доставка еды превратилась в

такую же обыденность, как поездка на метро или утренний кофе.

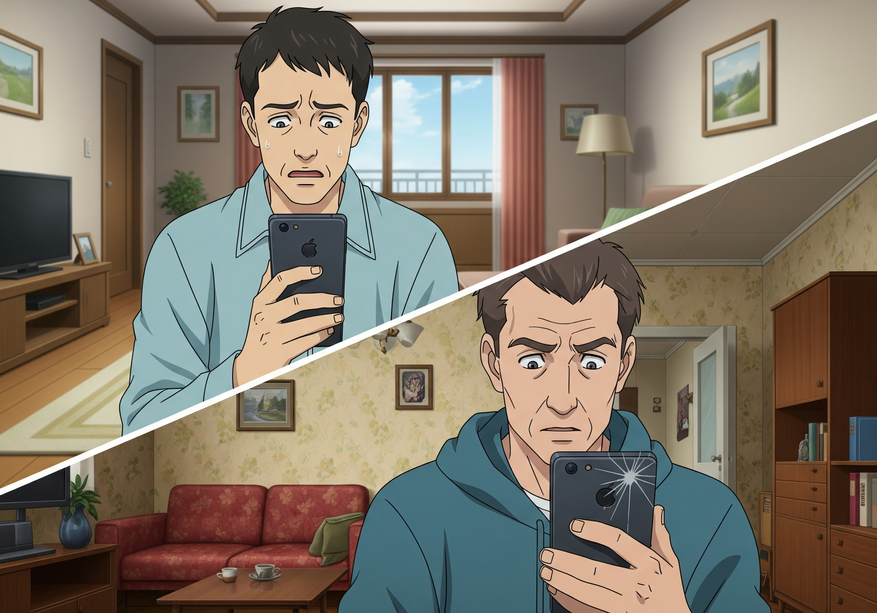

А

теперь на секунду перенесёмся в Нью-Йорк. Представьте: вы заказываете в

приложении еды на $25. Казалось бы, всё просто. Но к моменту оплаты

счёт волшебным образом вырастает до $40. Откуда? Каскад всевозможных сборов, комиссий, налогов и, конечно, обязательных

(по местным культурным кодам) чаевых. В итоге на Западе доставка —

привилегия, событие, которое планируют и на которое, бывает, копят. У

нас же — импульсивное решение в духе «ох, что-то готовить не хочется».

Откуда взялась эта пропасть в цене и восприятии одной и той же услуги при, казалось бы, одинаковой бизнес-модели? Давайте разбираться.

Все названия российских компаний в статье изменены для соответствия закону «О рекламе». Все совпадения случайны.

Статус решает всё: самозанятый против «почти сотрудника»

Чтобы

понять корень различий, нужно начать с главного — с затрат на труд.

Именно здесь, в юридическом статусе курьера, кроется дьявол, который и

определяет всю дальнейшую экономику. В России доминирует модель,

построенная на самозанятости. Это слово мы слышим постоянно, но что оно

означает на практике? Всё очень просто: курьер для платформы-агрегатора —

не сотрудник, а независимый подрядчик. Платформа же — всего лишь

«агент», который элегантно передаёт ему заказы за определённый процент. Такая себе цифровая доска объявлений, которая связывает ресторан, курьера и клиента, не более и не менее.

Такая

схема снимает с компании колоссальное бремя. Никаких больничных,

которые нужно оплачивать. Никаких отпусков, которые нужно копить и

компенсировать. Никаких пенсионных и страховых отчислений, съедающих

значительную часть фонда оплаты труда. Курьер работает по принципу

«волка ноги кормят»: есть заказы — есть деньги, нет заказов — извини,

это твои проблемы. Все риски, связанные с работой, — от простоя в

«мёртвые» часы и болезни до проколотого колеса на велосипеде, — лежат

исключительно на плечах самого исполнителя.

Важную роль играет и налогообложение. Российский самозанятый курьер платит государству налог на профессиональный доход (НПД) по ставке 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и ИП. Это значительно ниже, чем 13% НДФЛ, который удерживался бы при работе по гражданско-правовому договору (ГПХ), и тем более ниже налоговой нагрузки на фонд оплаты труда при официальном трудоустройстве, где компания платит за сотрудника ещё и страховые взносы.

А

теперь посмотрим на Запад. Там ситуация кардинально иная. Возьмём тот

же Нью-Йорк. Там местный закон прямо обязывает платформы вроде Uber Eats и DoorDash платить курьерам минимальную почасовую ставку, которая сейчас составляет $21.44 за каждый «активный час» работы. «Активный час» — время с момента прихода на смену до её завершения. То есть, даже если курьер ждёт еду в ресторане или медленно едет в пробке, счётчик тикает, и платформа обязана ему платить.

Или взглянем на Калифорнию, где действует знаменитое «Предложение 22». Курьеры там тоже считаются независимыми подрядчиками, но с целым набором социальных гарантий. Им полагается минимальный доход, который рассчитывается на основе времени в пути и пробега, субсидии на медицинскую страховку и даже страхование от несчастных случаев. По сути, закон заставляет платформы делить риски с работником, и этот перенос ответственности, разумеется, напрямую закладывается в конечную цену для потребителя.

При этом было бы ошибкой и считать, что российские курьеры — бесправные бедняки. Наша модель стимулирует их работать быстро

и эффективно. Оплата-то сдельная, а значит, чем больше заказов ты

успеешь развезти за час, тем больше заработаешь.

При

должной сноровке и скорости, заработок курьера в пересчёте по паритету

покупательской способности может быть вполне сопоставим с доходом его

западного коллеги, а в удачные дни (или для «стахановцев») — и вовсе превосходить.

Из чего состоит чек на Западе. Вскрываем заказ из DoorDash

Высокие

и постоянно растущие затраты на труд вынуждают западные платформы

строить изощрённую и многоуровневую систему поборов с клиента. Чек в

приложении DoorDash или Uber Eats напоминает слоёный пирог, где

стоимость самой еды — лишь один из компонентов, причём не всегда самый

большой. Давайте разберём его по частям.

-

Сначала

идёт базовая плата за доставку (Delivery Fee). Её размер зависит от

расстояния, спроса и наличия курьеров. -

Затем к ней прибавляется

сервисный сбор (Service Fee) — комиссия, которую платформа берёт за саму

возможность пользоваться её технологиями: приложением, поддержкой,

обработкой платежей. Дальше — больше. -

Во многих городах появляется

местный операционный сбор (Local Operating Fee), введённый для

компенсации затрат, связанных с соблюдением местных законов — тех самых,

что гарантируют курьерам минимальную оплату. -

А если ваш заказ слишком

мал, с вас возьмут ещё и сбор за малый заказ (Small Order Fee), чтобы

поездка курьера была экономически оправданной. При этом важно помнить, что в их понимании «малый заказ» — это отнюдь не наши 300-500 рублей «минимального порога».

Но

и на этом каскад наценок не заканчивается. Не стоит забывать про

рестораны. Агрегаторы берут с них комиссию в размере от 15% до 30% с

каждого заказа. Чтобы не работать в убыток, рестораны вынуждены

закладывать эту комиссию в стоимость блюд в приложении. Именно поэтому

один и тот же бургер может стоить на 10-20% дороже при заказе через

агрегатор, чем при покупке напрямую в заведении.

Эпоха «дешёвых денег»

от инвесторов, готовых годами спонсировать убыточный рост, закончилась.

Теперь платформы стремятся к прибыльности и выжимают максимум из каждой

транзакции. Вся эта сложная архитектура ценообразования — прямое и

неизбежное следствие высоких операционных издержек.

Из чего состоит чек в России. Три слагаемых маржинальности (и низкой цены)

В

России же структура затрат агрегатора, условной «Индекс.Жратвы» — и, как следствие, чек для клиента

выглядят на порядок проще. Всю экономику можно уложить в три основных

пункта.

-

Первый — собственная маржа компании, с которой она платит налоги

(в России большинство выбирает налог на прибыль, а не на оборот, что тоже важно) и, собственно, кладёт в карман прибыль. -

Второй —

обеспечение инфраструктуры: зарплаты программистов, поддержка серверных

стоек, работа маркетологов, продвигающих приложение этой самой «Индекс.Жратвы». - И третий, самый крупный пункт — выплата курьеру. Всё.

Как следствие, клиент видит в чеке всего две, а то и одну строку, покрывающие эти три издержки.

- Первая — плата за доставку. Часто она бывает низкой или вовсе отсутствует, но за этим чудом стоит простой экономический трюк. Агрегаторы в условиях жесточайшей конкуренции субсидируют доставку за счёт ресторана. Они предлагают заведению выбор: либо платить повышенную комиссию (например, +5% к штатной ставке), но взамен получить «бесплатную доставку» для клиента или скидочный промокод, что резко повышает привлекательность ресторана в приложении. По сути, агрегаторы нагло эксплуатируют конкурентную борьбу торговцев едой, заставляя их платить за рекламу и продвижение своего сервиса.

- Вторая — небольшой сервисный сбор, обычно составляющий пару десятков рублей. Кажется, что сумма незначительная, но, помноженная на миллионы заказов в день по всей стране, она превращается в солидный — и основной после ресторанной комиссии — поток выручки для компании.

Отсутствие законодательно закреплённых социальных обязательств перед курьерами и более простая налоговая модель позволяют российским сервисам обходиться без запутанной системы сборов и перекладывать основную нагрузку на рестораны, сохраняя для конечного потребителя иллюзию почти бесплатной услуги.

Да, комиссия для ресторанов остается, и тоже заложена в цену товара — но она намного меньше западной. Ценники можете сравнить самостоятельно, я не могу привести скриншоты, не нарушая действующее законодательство о рекламе и авторском праве.

Рука государства. Кто помогает, а кто — мешает

Роль

государства в формировании этих двух разных вселенных доставки сложно

переоценить.

У нас ключевым шагом, который и сделал возможным взрывной рост гиг-экономики, стало введение специального налогового режима для «самозанятых». По сути, государство своими руками создало идеальный и, что важно, легальный инструмент для бизнес-модели платформ.

Этот шаг позволил вывести из «серой зоны» доходы сотен тысяч людей, но при этом полностью снял с компаний-агрегаторов и их курьеров налоговую нагрузку, присущую традиционным трудовым отношениям. Государство, по сути, сказало бизнесу: «Работайте, масштабируйтесь, создавайте рабочие места: доход создаст экономика масштаба, за социалку пусть платят сами». Этот подход сработал как мощнейший катализатор, особенно во время «пандемии барановируса», когда доставка стала для миллионов людей жизненной необходимостью.

Регулятор не мешал, а помогал рынку расти. Да, несколько потеряв в налоговых доходах, зато создав новый рынок и простимулировав потребительский спрос (а это, товарищи, НДС).

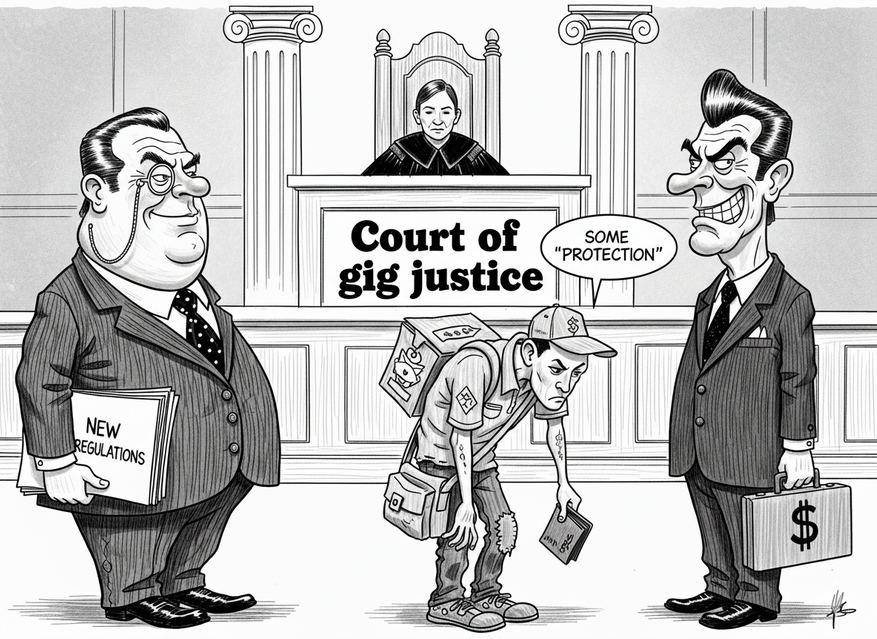

На Западе же мы наблюдаем диаметрально противоположную картину. Там

регуляторы выступают в роли защитников прав трудящихся и ярых борцов с капиталом. Государственные органы постоянно судятся с платформами,

заставляя их признавать курьеров сотрудниками или предоставлять им всё

новые и новые гарантии.

Яркий пример — антимонопольные дела в

Европейском союзе, где гигантов рынка вроде Delivery Hero и Glovo

оштрафовали на сотни миллионов евро за картельный сговор. Компании,

среди прочего, договаривались не переманивать сотрудников и не

конкурировать на определённых рынках.

Для

западных платформ регулятор — постоянный источник головной боли,

непредвиденных издержек, многомиллионных штрафов и бесконечных

юридических баталий. К тому же, налоговая нагрузка на каждый «вдох и выдох» бизнеса

задрана в стратосферу.

Таким образом, если в России государство помогло

бизнесу создать сверхэффективную и дешёвую модель, то на Западе оно

выступает в качестве ограничителя, который сознательно делает

услугу дороже во имя социальных благ и справедливости.

Секретное оружие России: «тёмные кухни», гиперлокальность и злая конкуренция

Впрочем,

дело не только в дешёвой и мотивированной рабочей силе. За последние

годы в СНГ расцвела целая инфраструктура, изначально «заточенная» под

быструю и эффективную доставку, что стало нашим настоящим секретным

оружием.

Одним из ключевых элементов этой системы стали «тёмные кухни»

(dark kitchens) — феномен, который только-только набирает обороты на

Западе. Это рестораны без зала для посетителей, без официантов и дорогой

аренды в престижных локациях. Они работают исключительно на доставку,

что позволяет кардинально сократить издержки и, как следствие,

предлагать более низкие цены.

Ещё

более мощный прорыв совершили сервисы экспресс-доставки продуктов вроде

«Индекс.Лабаза» или «Невкусновилла». Они создали плотную сеть

«дарксторов» — мини-складов, расположенных буквально в каждом квартале

крупного города. Эта гиперлокальная модель сделала реальностью доставку

за 10-15 минут. Курьеру не нужно ехать через полгорода в большой

супермаркет, его зона ответственности — крошечный радиус вокруг «своего»

склада.

Да и комбинация ресторанов с «темными кухнями», на фоне тотального доминирования на рынке сетевых брендов, позволяет практически гарантировать, что от вас до ближайшей бургерной сети «Несъедобно и всё тут» будут, в большинстве случаев, те же 10-15 минут.

Даркстор или темная кухня могут быть в глубине вот такого вот второсортного, «неходового» образчика коммерческой недвижимости, где-то между будкой по ремонту смартфонов и магазином с китайскими вейпами (осуждаем).

Такая

модель максимизирует эффективность каждого работника: за час он

успевает выполнить не один-два, а пять-шесть заказов. Стоимость каждой

отдельной поездки для компании резко снижается, что позволяет предлагать

клиентам очень низкие цены на доставку — и, вто же время, даже увеличивать выплаты курьерам на фоне нехватки рабочих рук в стране. На Западе же курьер чаще всего

едет в обычный ресторан или супермаркет с их высокими операционными

издержками, очередями и куда более длинным логистическим плечом до

клиента.

И

наконец, главный козырь — фрагментированность рынка и конкуренция. В

США рынок доставки, по сути, поделён между двумя гигантами — Uber Eats и

DoorDash. Это классическая дуополия, где игроки могут негласно

договариваться о правилах и спокойно накручивать цены по принципу «а

куда ты денешься с подводной лодки?». У нас же царит дикий рынок в самом

здоровом смысле этого слова.

У

каждой крупной продуктовой сети есть своя служба доставки. У каждого

уважающего себя ресторанного холдинга — тоже. А в последние годы на этот

рынок вышли даже банки!

Условная «Индекс.Жратва», может быть, и рада была

бы подзадрать цены, потому что хочется красивых отчётов для акционеров.

Но стоит ей это сделать, как клиент тут же уйдёт заказывать напрямую из

ресторана, воспользуется другим агрегатором или откроет приложение

«ЖелтоБанка», где за тот же заказ ему ещё и 15% кэшбэка накинут.

Это

настоящая рыночная борьба, где выживает тот, кто предлагает лучший

сервис за меньшие деньги. Всё по заветам Адама Смита:

невидимая рука рынка безжалостно бьёт по рукам любого, кто попытается

задрать цены, и от этой беспощадной конкуренции выигрывает в конечном счёте потребитель.

Культурный код. Привычка против события

Все

эти экономические и инфраструктурные различия за несколько лет

сформировали совершенно разный менталитет и культурный код отношения к

доставке. Для нас с вами заказ еды на дом — это утилитарная, бытовая

вещь. Это способ сэкономить время после тяжёлого рабочего дня,

возможность не стоять у плиты в выходной, почти такой же элемент

повседневности, как общественный транспорт.

Мы

заказываем, когда устали, когда нет времени, когда внезапно захотелось

чего-то конкретного. Это импульсивное и недорогое решение.

Более того,

некоторые сервисы, как тот же «Невкусновилл», пошли ещё дальше: они

сделали доставку «бесплатной», просто немного подняв цены на все товары и

размазав таким образом стоимость логистики по всем покупателям — и тем,

кто заказывает онлайн, и тем, кто ходит в магазин. Для нас доставка —

это сервис для всех.

А

для жителя условного Нью-Йорка, Парижа или, тем более, небольшого европейского

городка доставка — это осознанное решение потратиться. Это маленькое

событие, «шик», услуга, которую могут себе позволить далеко не все и не

каждый день.

Это маркер определённого достатка, атрибут жизни верхнего

среднего класса, а не массовый продукт. Когда итоговый счёт за два

бургера приближается к $50, вы сто раз подумаете, действительно ли вам

так лень готовить.

Экономика масштаба против экономики жадности: два мира, один курьер

В

итоге сегодня мы наблюдаем за двумя параллельными вселенными, которые

развиваются по совершенно разным законам, хотя и решают одну и ту же

задачу.

-

В одной вселенной, нашей, существует сверхконкурентный и

массовый рынок, который борется за рост ради роста. Главная цель здесь —

захватить как можно большую долю, привлечь миллионы пользователей, а

прибыль… прибыль когда-нибудь потом появится. Это классическая

экономика масштаба, в рамках которой продать сто тысяч пар сапог с

маржой в один доллар — в десять раз выгоднее для самого же капиталиста, чем пытаться продать сто пар с маржой в

сто долларов. -

В

другой вселенной, западной, мы видим зрелый, зарегулированный и очень

дорогой рынок. Его игроки давно оставили позади гонку за ростом и теперь

борются за прибыльность. Их задача — выжать максимум из каждого

клиента, который уже готов платить высокую цену за удобство. Эта модель

породила целую экосистему вокруг себя: чего только стоят BNPL-сервисы

(Buy Now, Pay Later), которые на полном серьёзе предлагают вам разделить

стоимость одного буррито на «четыре удобных платежа без переплат». Это

экономика высоких чеков, работающая с платёжеспособной аудиторией.

Главный

вопрос заключается в том, какой из этих путей в долгосрочной

перспективе окажется более устойчивым. Переживёт ли наш рынок неизбежное ужесточение налоговой нагрузки, которое приведёт к росту цен и

постепенному усложнению текущей бизнес-модели? Заставят ли наши власти

платформы платить за курьеров социальные взносы, что мгновенно сделает

доставку дороже?

Или,

наоборот, западные платформы найдут способ оптимизировать свои

чудовищные издержки, — например, через массовое внедрение

роботов-доставщиков, — и смогут наконец снизить цены, запустив новую

волну взрывного роста?

Пока что ответов на эти вопросы нет.

Но

одно можно сказать с уверенностью: пока эти две модели существуют в

своих нынешних формах, пропасть между «почти бесплатной» доставкой у нас

и «золотой» доставкой на Западе будет только расти. Мы продолжим

удивляться их ценам, а они — нашей доступности. И мы, к счастью, пока находимся на той стороне этой пропасти, где горячая еда появляется на пороге быстро, дёшево и почти по волшебству. Как-то так, наверное.