В конце 1990-х годов Уолл-стрит жил в параллельной реальности. Молодые предприниматели в джинсах и футболках становились миллиардерами за одну ночь, венчурные фонды раздавали сотни миллионов долларов компаниям, у которых не было ни продукта, ни доходов, а обычные американцы бросали работу, чтобы торговать акциями из дома. Интернет казался машиной бесконечного богатства, и никто не хотел остаться за бортом.

Технологическая волна, которая всё смела

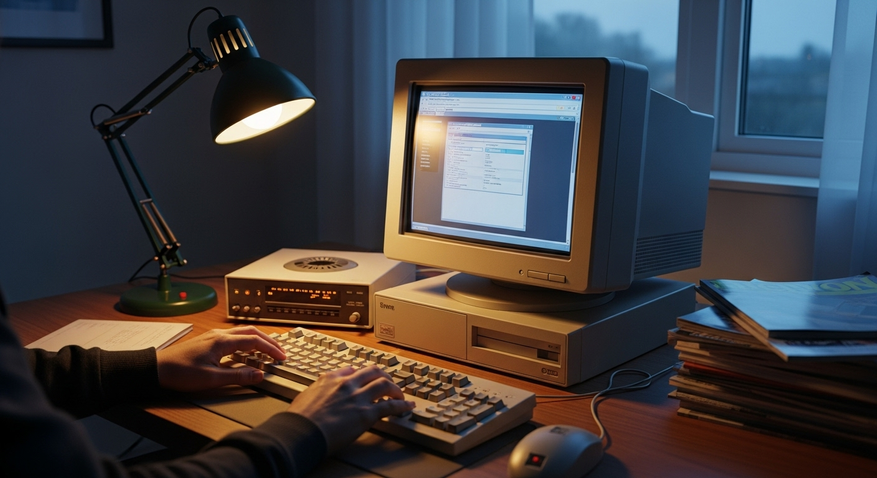

Всё началось с того, что сеть перестала быть игрушкой для учёных и гиков. В 1993 году вышел браузер Mosaic, в 1994-м — Netscape Navigator, и к 1998 году уже 40 % американских домохозяйств имели компьютер, а половина из них — выход в интернет. Люди впервые увидели, что можно заказывать книги, искать информацию и общаться без проводов и очередей.

Государство активно помогало буму. Закон о телекоммуникациях 1996 года разрушил монополии телефонных компаний и открыл рынок для новых игроков. В 1997-м Конгресс снизил налог на прирост капитала с 28 % до 20 %, что сделало продажу акций ещё выгоднее. Федеральная резервная система под руководством Алана Гринспена держала ставки на уровне 5-6 %, и деньги текли рекой. За 1999 год венчурные фонды привлекли почти 100 миллиардов долларов — в шесть раз больше, чем в 1995-м.

Эра «рост любой ценой»

Классические учебники по инвестициям можно было выбрасывать. Соотношение цены к прибыли (P/E) в 200 раз выше нормы уже никого не пугало. Главным показателем стало количество «глазных яблок» — пользователей, которых можно будет потом монетизировать. Стратегия называлась «get big fast»: сжигай деньги, захватывай рынок, прибыль подождёт.

В 1999 году на биржу вышло 457 компаний — рекорд за всю историю. Средний рост в первый день торгов — 68 %, но это был ещё скромный результат. Акции VA Linux выросли на 698 %, Cobalt Networks — на 482 %, Foundry Networks — на 525 %. Qualcomm за один 1999 год подорожал в 26 раз, Cisco — в четыре. Индекс Nasdaq с января 1995 по март 2000 года вырос с 751 до 5048 пунктов — почти в семь раз.

На Супербоуле 2000 года 17 дотком-стартапов купили рекламу по 2,1-2,5 миллиона долларов за 30 секунд. Самым известным стал ролик Pets.com с марионеткой-собакой и слоганом «Because pets can’t drive». Компания потратила 12 миллионов на маркетинг и закрылась через девять месяцев после IPO.

Почему никто не видел опасности

В 1999 году журнал Red Herring опубликовал статью «Прибыль больше не важна». Wall Street Journal спрашивал: «А нужна ли вообще прибыль в новой экономике?». Даже серьёзный экономист Генри Блоджет из Merrill Lynch предсказывал акции по 400 долларов там, где они уже стоили 250, и оказывался прав — до поры до времени.

Среднее P/E по Nasdaq достигло 200 — в два раза выше японского пузыря 1989 года. Компания Priceline.com стоила 7,5 миллиарда долларов при выручке 152 миллиона и убытке 102 миллиона. Webvan, доставка продуктов, привлекла 800 миллионов и построила 26 гигантских автоматизированных складов ещё до того, как у неё появились клиенты. Люди покупали акции не для дивидендов и не для долгосрочного роста — они покупали их, чтобы через неделю продать дороже следующему участнику цепочки.

Трещины, которые привели к обвалу

Январь 2000 года стал вершиной безумия: AOL купила Time Warner за 147 миллиардов долларов в акциях — крупнейшее слияние в истории. Интернет-компания с 30 миллионами подписчиков поглощала медиаимперию с журналами, киностудиями и кабельными сетями. Это выглядело как окончательная победа нового мира над старым.

Но деньги заканчивались. ФРС начала повышать ставки ещё в июне 1999 года — с 4,75 % до 6,5 % к маю 2000-го. В марте журнал Barron’s подсчитал: у большинства публичных доткомов наличных хватит меньше чем на 12 месяцев. 3 апреля суд признал Microsoft виновной в монополии — акции компании упали на 15 %, потянув за собой весь рынок. 14 апреля, в день уплаты налогов, Nasdaq рухнул на 10 % за одну сессию.

С марта 2000 по октябрь 2002 года индекс потерял 78 % стоимости — с 5048 до 1114 пунктов. Рыночная капитализация испарилась на 5 триллионов долларов. Pets.com, Webvan, Boo.com (потратившая 188 миллионов за 18 месяцев), eToys, Kozmo.com — сотни компаний закрылись, не проработав и двух лет. Cisco потеряла 90 % стоимости, Intel и Oracle — по 80 %. WorldCom объявил о крупнейшем в истории банкротстве (долги 107 миллиардов), Enron развалился из-за мошенничества с отчётностью.

Что осталось после катастрофы

Избыток оптоволокна, проложенного в 1998-2001 годах, оказался настоящим подарком будущему. Телекомы потратили почти триллион долларов на инфраструктуру, которая использовалась лишь на 2-3 %, но именно это сделало широкополосный интернет дешёвым и доступным уже к 2005 году. Стоимость передачи одного гигабайта данных упала с 1200 долларов в 1998-м до нескольких центов в 2010-х.

Выжили те, кто сумел перестроиться. Amazon в 2001 году впервые вышел на прибыльность, сосредоточившись на книгах и логистике. eBay стал крупнейшей площадкой аукционов. Google, вышедший на биржу только в 2004 году, показал, как можно зарабатывать на рекламе в поиске. К 2004 году из почти 500 публичных доткомов осталась примерно половина, но именно они — Amazon, eBay, Priceline (ныне Booking), Expedia — стали основой сегодняшней цифровой экономики.

Уроки, которые рынок всё равно забывает

Пузырь доткомов длился ровно пять лет — с 1995 по 2000 — и лопнул за два с половиной года. Он показал, что настоящие технологические революции редко происходят по графику, который рисуют инвестбанкиры. Интернет действительно изменил мир, но не за два года и не с прибылью 1000 % в год. Он сделал это медленно, скучно и прибыльно — лет через десять-пятнадцать после того, как лопнул пузырь, в котором многие видели конец старой экономики и начало новой эры вечного роста.

Изображение в превью:

Автор: Flux

Источник: Локальная модель Flux