Холодный

пол в многоквартирном доме-знакомая

проблема для жителей нижних этажей,

особенно если подвал неотапливаемый.

Даже ковры и тёплые носки не всегда

спасают от леденящего холода, проникающего

сквозь бетонную плиту. Однако наши

предки, жившие в деревянных избах без

центрального отопления, решили эту

проблему задолго до появления современных

технологий. Как им это удавалось?

Секрет

заключается в грамотном сочетании

конструктивных решений, природных

материалов и глубокого понимания природных процессов. В основе системы обогрева любой крестьянской избы лежала русская печь — не просто очаг, а сложная инженерная конструкция, выполняющая множество функций: приготовление пищи, обогрев жилища и даже сушка вещей. Ключевым моментом для поддержания тепла пола была особенность её конструкции и взаимодействия с подпольем. Несмотря на отсутствие каких-либо изоляционных материалов в современном понимании, русская печь эффективно обогревала дом, обеспечивая комфортную температуру даже при сильных морозах ( -30°С и ниже).

Ключевой

момент поддержания тёплого пола кроется

в устройстве самой избы и её подполья.

Русские избы традиционно строили без

фундамента в современном понимании.

Сруб из бревен устанавливали сразу

на камни, выложенные на грунте. Важно

отметить, что выбор камней также имел

значение: предпочтение отдавалось

крупным, плоским камням, обеспечивающим

более равномерное распределение нагрузки

и минимизирующим потери тепла. С внешних

сторон сруб защищали завалинкой —

насыпью из сухой земли, часто смешанной

с сеном, хвоей, мякиной или соломой.

Эта, казалось бы, простая мера играла

ключевую роль в поддержании тепла

внутри дома. Завалинка не только защищала

стены от промерзания, но и создавала

дополнительный слой теплоизоляции для

подполья. Для того чтобы предотвратить

осыпание этой невысокой земляной насыпи,

расположенной снаружи по периметру

стен избы, для нее сооружался деревянный

короб с крышкой, расположенной под

наклоном, благодаря чему на ней вода

после дождя летом или талая вода весной

не застаивались.

Подполье, представляющее

собой пространство между грунтом и

полом избы, являлось важнейшим

элементом «отопительной системы».

Благодаря завалинке, земля под домом

не промерзала на большую глубину, сохраняя

плюсовую температуру даже в самые

суровые зимы. Этот естественный

тепловой резервуар, нагретый солнцем

летом и остаточным теплом от печи зимой,

становился своеобразным «тепловым

аккумулятором».

Важно отметить,

что сухость подполья поддерживалась

за счет естественной вентиляции. В

завалинке предусматривались специальные

щели, называемые продухами, которые

открывались в летнее время, обеспечивая

проветривание и предотвращая накопление

влаги. Зимой эти отверстия тщательным

образом закрывали, предотвращая

потерю тепла. Пол в избах сооружался из

массивных половиц, толщина которых была

не менее семи сантиметров. Их тщательно

подгоняли друг к дружке, что само по себе

уже обеспечивало неплохую теплоизоляцию.

Однако, для дополнительной циркуляции

теплого воздуха из печи, делались

продушины в полу. Их обычно располагали

около печки и в противоположной от неё

стороне. После того, как растопили печь,

она затягивала холодный воздух. А через

противоположное отверстие в подполье

поступал уже нагретый воздух. Таким

образом подпол сохранялся сухим и

сравнительно тёплым. Когда топка

завершалась, продухи накрывались

деревянными крышками.

Это

позволяло теплому воздуху, нагретому

печью, более эффективно распределяться

по всему помещению, достигая даже самых

дальних углов. Иногда, для усиления

эффекта, под полом использовались

дополнительные слои из соломы, сухой

травы или других природных утеплителей,

хотя это не было столь распространённым

явлением, как сам принцип вентиляции

через продухи.

Так,

используя только подручные материалы,

удавалось найти несложный и в то же

время эффективный способ сохранять

тепло полов и подполья в деревенских

избах. Технология

тёплого пола в крестьянских домах —

яркий пример народной инженерной мысли,

эффективно решавшей проблему

отопления без применения энергоёмких

технологических решений.

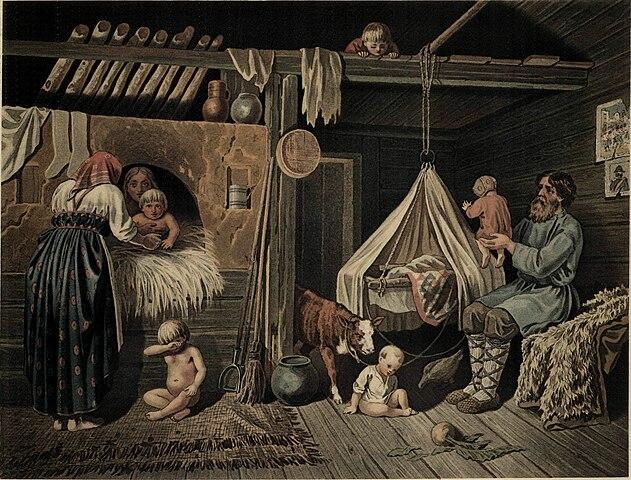

Изображение в превью: