Сегодня миллиард человек без проблем переписывается в мессенджерах, пишет

статьи и даже программирует, используя иероглифы. Как это стало

возможным? Ответ кроется в гениальном изобретении XX века, построившем

фонетический мост между древними символами и современными технологиями. Так

начинается история о Пиньинь — системе, спасшей китайский язык для цифрового

мира.

Проблема: море символов

Чтобы понять масштаб вызова, нужно осознать природу

китайской письменности. Её корни уходят вглубь веков — древнейшие памятники,

надписи на костях животных для гаданий, датируются

В этой системе каждый символ, или иероглиф, несёт в себе не только звук, но и

смысл.

Простейшие иероглифы по сути своей являются пиктограммами.

Одна черта (一) означает «один», две (二) — «два». Символ 木

(mù) — стилизованное изображение дерева. Логика продолжается в идеограммах, где

символы объединяются для создания нового значения: два дерева 林 (lín)

образуют «рощу», а три 森 (sēn) — «лес».

Однако подавляющее большинство иероглифов устроены куда

хитрее, представляя собой фонетико-семантические комплексы. Они состоят из двух

компонентов: первый, ключ (или радикал), указывает на общую смысловую категорию

вроде «воды», «человека» или «дерева» второй, фонетик, даёт подсказку о

произношении слова. Например, иероглиф для слова «дуб» (橡, xiàng)

содержит ключ «дерево» (木) и фонетик «слон» (象), который

тоже произносится как xiàng. Вы видите, что речь о дереве, и догадываетесь, как

это произнести.

Общее количество иероглифов исчисляется десятками тысяч.

Хотя для повседневной жизни достаточно 3-4 тысяч, система всё равно остаётся

невероятно громоздкой. Апофеозом сложности стал иероглиф biáng — символ для

названия лапши из провинции Шэньси, состоящий из 42 черт, и это в упрощенном варианте. А иногда насчитывают 56, 57 или даже 62, в зависимости от того, как считать некоторые сложные компоненты. Такая система

красива, но абсолютно несовместима со стандартной клавиатурой.

Решение: революция Пиньинь

Выход был найден в середине XX века с созданием системы Пиньинь

(拼音),

что дословно означает «соединение звуков». Система романизации Пиньинь позволяет

записывать звучание китайских иероглифов с помощью латинского алфавита.

Принцип её работы гениально прост. Вы хотите написать

«привет», 你好 (nǐ hǎo). На обычной QWERTY-клавиатуре вы набираете слоги

ni hao. Программа предлагает список иероглифов, соответствующий этому

произношению, и вы выбираете нужный вариант — 你好.

Пиньинь стал фонетическим мостом, который позволил миллиарду

человек войти в цифровую эру, не отказываясь от своей тысячелетней

письменности. Но чтобы им пользоваться, нужно понимать ключевые особенности

фонетики мандарина. Главным фонетическим отличием служит не звонкость, а придыхание.

В китайском нет противопоставления звонких и глухих согласных, зато есть глухие

с придыханием и без. Например, буква b (как в Beijing) читается как русское

[п], в то время как p — тот же звук, но с сильным выдохом. Принцип применяется

и к парам d/t и g/k.

Второй столб китайской фонетики составляют тоны. Значение

слога кардинально меняется в зависимости от его интонации. В мандарине их

четыре: первый — высокий и ровный; второй — восходящий, похожий на

вопросительную интонацию; третий — сложный, нисходяще-восходящий, хотя в беглой

речи он часто звучит просто как низкий, «скрипучий» тон; четвёртый же — резкий

и нисходящий, как утверждение или приказ. Ошибка в тоне может быть критичной:

название провинции Шаньси (Shānxī, 1-й тон) отличается от соседней Шэньси

(Shǎnxī, 3-й тон) только интонацией.

За пределами клавиатуры: как устроен язык

Решив главную технологическую загадку, заглянем глубже в

устройство самого языка. Грамматика китайского обманчиво проста. На первый

взгляд её почти нет: слова не изменяются по падежам, числам или родам, а

глаголы не спрягаются. Порядок слов, как правило, строгий: подлежащее-сказуемое-дополнение

(Я ем рис — 我吃饭, Wǒ chī fàn).

На деле же грамматическая сложность перенесена из морфологии

в синтаксис. Время, вид и модальность выражаются с помощью служебных частиц.

Например, частица 了 (le) после глагола указывает на завершённость действия (Я

съел), а 在 (zài) перед ним — на действие в процессе (Я ем прямо

сейчас). Некоторые слова и вовсе обладают удивительной двойственностью: 在

(zài) выступает и как глагол «находиться», и как предлог «в». Поэтому фраза 我在学校

(Wǒ zài xuéxiào) дословно значит «Я нахожусь в школе», и никакого

дополнительного глагола-связки не требуется.

Лексика китайского языка часто строится на принципе конструктора,

особенно при создании понятий из противоположностей. Соединив 大 (dà,

большой) и 小 (xiǎo, маленький), мы получим 大小

(dàxiǎo, «размер»). Точно так же 多 (duō, много) и 少

(shǎo, мало) вместе образуют 多少 (duōshǎo, «сколько»).

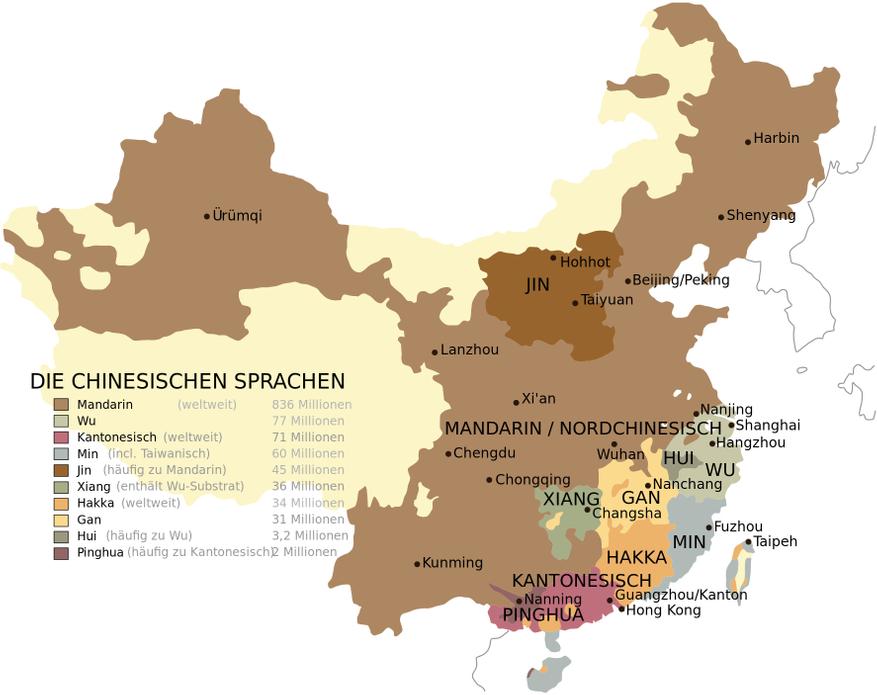

Важно помнить, что «китайский» язык не является монолитом.

То, что мы разбираем, — путунхуа, стандарт, основанный на северных диалектах.

Но в Китае существуют и другие синитические языки, такие как кантонский.

Разница между ними настолько велика, что носители мандарина и кантонского не

поймут друг друга на слух, хотя письменность у них общая. Стандартизация языка

была необходима, чтобы жители огромной страны могли эффективно общаться.

Заключение

Китайский язык служит живым примером того, как древняя

система может адаптироваться к вызовам современности. Пиньинь не заменил

иероглифы, а стал для них ключом, открывшим доступ в цифровой мир. Такая

синергия фонетического и идеографического письма представляет собой уникальное

явление, которое продолжает формировать будущее языка, на котором говорит

каждый шестой житель планеты.

Изучение китайского — не просто заучивание символов. Оно

учит мыслить иначе и открывает доступ к культуре с тысячелетней историей,

которая сегодня активно формирует наше общее будущее.

Изображение в превью: