В любом учебнике по истории культуры можно встретить фразу: «Невозможно представить русскую избу без печи». Но кто сказал, что печь — это просто кирпичный ящик для готовки и обогрева? За века русская печь стала куда большим, чем кухонный агрегат. Она лечила, предсказывала погоду, оберегала семью, участвовала в обрядах и даже — вы не ослышались — «допекала» младенцев.

Начать надо… с печки

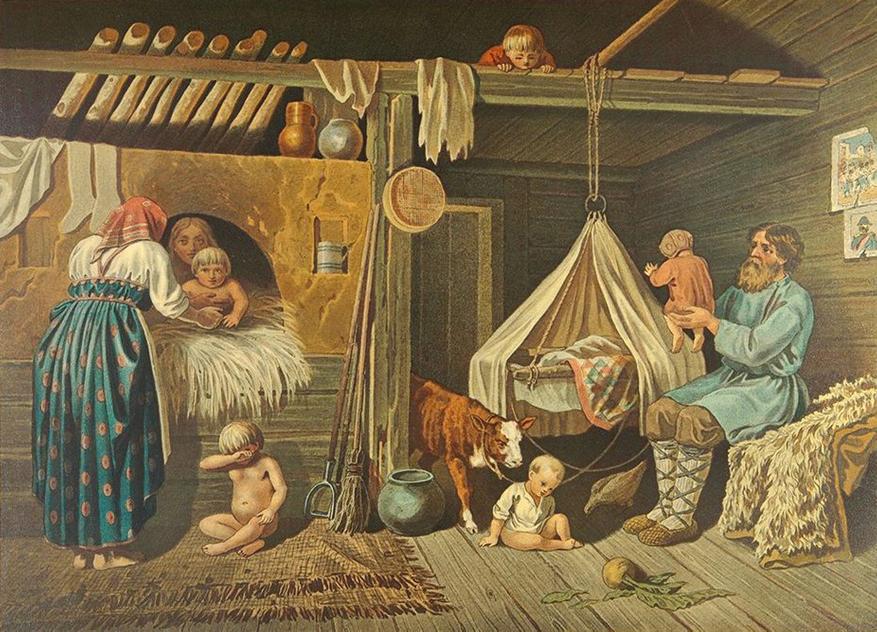

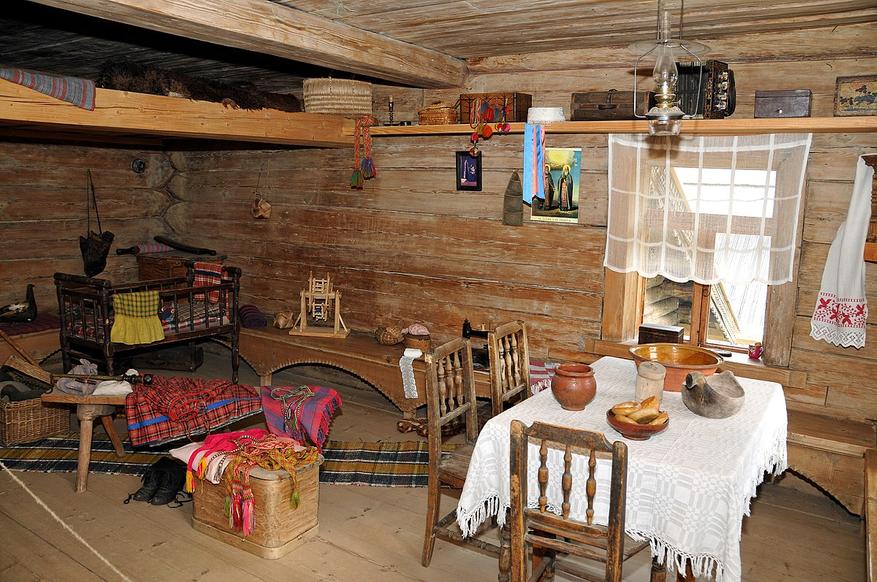

Фраза «танцевать от печи» не метафора, а вполне точная инструкция к строительству. До того как начать возведение избы, определяли место для печи. Именно вокруг неё потом выстраивалось всё: от входа до спального места. Её не просто «встраивали» — она была основой дома, и в прямом, и в бытовом смысле.

Первоначально в

Многофункциональный агрегат из прошлого

Современному человеку трудно представить себе, что в одной печке — кухня, прачечная, ванная и даже лазарет. Но так оно и было.

Прачечная — это не шутка. Женщины отбеливали белье с помощью золы: наливали воду в чугунный горшок, клали туда мешочек с золой и ставили в печь. После кипячения вещи становились белоснежными — лучше, чем после современных отбеливателей.

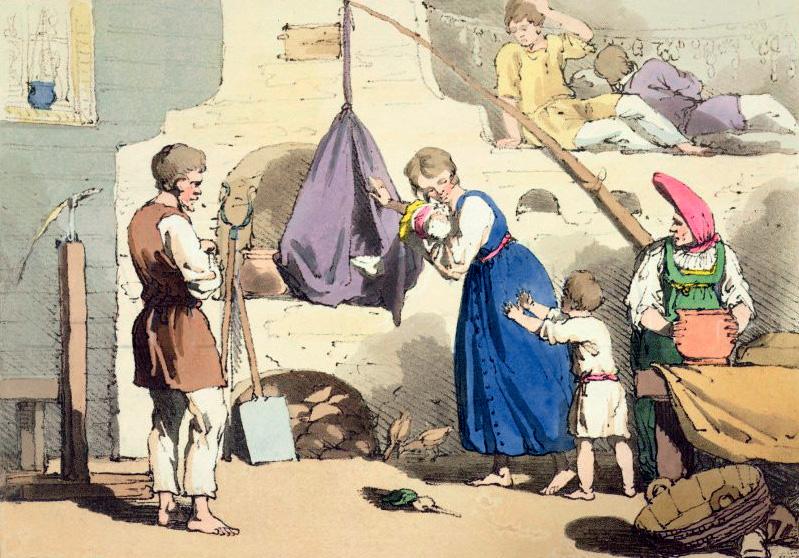

В деревенском быту печь часто выполняла роль домашней купальни — особенно зимой, когда баня была далеко, на улице лютовал мороз, а в семье болел ребёнок или старик. После протопки печь долго сохраняла тепло, и её внутреннее пространство превращалось в тёплую, сухую парную. Внутрь залезали дети, пожилые или ослабленные члены семьи: их аккуратно прогревали, укутывали и обтирали тёплой тряпкой — чтобы «вытянуть болезнь».

Молодые девушки также предпочитали мыться не в бане, а у печи. Это объяснялось не капризом, а верой в то, что баня — место нечистое, где может обитать дух-банник. Печь же, напротив, считалась священным и безопасным пространством — сердцем дома. Печной пар признавался целебным, а сама процедура — скромной и действенной заменой банным омовениям. Кроме того, её тепло помогало при болях в пояснице и суставах, а зола шла на приготовление отваров и мазей. Даже те, кто не знал грамоты, ощущали на себе: печь лечит — и телом, и духом.

Печь сопровождала человека всю жизнь

Русская печь была рядом с человеком не только в быту, но и в самых важных поворотах его жизни. С ней начиналась жизнь — и с ней же она заканчивалась. У некоторых славян существовал удивительный, почти мистический обряд «допекания» новорождённого. Если ребёнок рождался слабым или недоношенным, его заворачивали в материнскую рубаху и на короткое время помещали в уже остывающую, но ещё тёплую печь. Верили: тепло очага придаст ему силы, которых не хватило при рождении.

На свадьбе печь снова становилась центром обряда. Жених и невеста трижды обходили её, прося у очага здоровья и благополучия для будущей семьи. Девушка, сидящая на печке во время сватовства, таким образом демонстрировала скромность и недоступность. Если же она всё-таки соглашалась слезть вниз — это означало согласие на брак. А после венчания в раскалённую печь бросали пустой глиняный горшок. По числу осколков гадали, сколько детей родится у пары.

Но и в горькие минуты прощания с жизнью печь не теряла своего значения. В доме, где умер человек, заслонку печи могли либо закрыть, чтобы «перекрыть» горе, либо наоборот — распахнуть, чтобы душа могла отогреться в последний раз. На полати, тёплое печное ложе, клали гостинец: кусочек хлеба, яблоко или сладость. Это был знак памяти и любви — приглашение для души вернуться хоть на миг, почувствовать, что её помнят и ждут.

Центр прогноза погоды

Печь была и метеостанцией. Если дрова трещали — жди морозов. Горят шумно — будет вьюга. Погасли — к оттепели. А дым, выходящий ровно вверх — к ясному дню. Если же стелется по земле — быть непогоде.

Причём эти наблюдения имели практическое значение. Например, крестьяне могли заранее утеплить дом, укрыть скот или отказаться от дальнего похода.

Готовка, которая не повторяется

Поговорка «проще пареной репы» — это отголосок печной кухни. Репу, тыкву, картошку ставили в печь на ночь, и утром был готов ароматный, мягкий завтрак. А щи, каши, рыба в горшках — все эти блюда в печи не варились, а томились, благодаря чему сохраняли вкус и полезные вещества.

Особое искусство — хлеб. Его пекли на капустных или дубовых листьях, чтобы не пригорел. Звук при простукивании хлеба определял готовность. Хорошая хозяйка должна была не просто замесить тесто, но и «почувствовать» его настроение. Такой хлеб мог храниться неделями и не терял вкуса. Пироги, блины, оладьи — всё это в печи получалось особенно вкусным. Причём блинницу вставляли внутрь при помощи длинной ручки — сковородника. Тепло окружало тесто со всех сторон, чего невозможно добиться в духовке.

Кроме того, печь — это не только готовка, но и проверка качества дома. Если с одной протопки печка держала тепло сутки — это была удача. Печи с толщиной стен в 40 см могли сохранять жар даже в сорокаградусный мороз. Именно поэтому печь не просто строили — её испытывали, проверяли, «приручали». Плохая печь могла угробить всю семью в холода.

Итого

Русская печь — это не каменная конструкция. Это сердце дома. Она согревала, лечила, кормила, оберегала, служила участником таинств и даже помогала хозяйке предсказывать погоду. Сегодня мы смотрим на неё как на этнографическую диковинку. Но если бы мы могли вернуть в дома этот уют, этот запах хлеба и потрескивающих поленьев, возможно, стали бы чуточку ближе к своим корням.

- * — Покровский Максим Сергеевич признан(а) иностранным агентом

Изображение в превью: