На

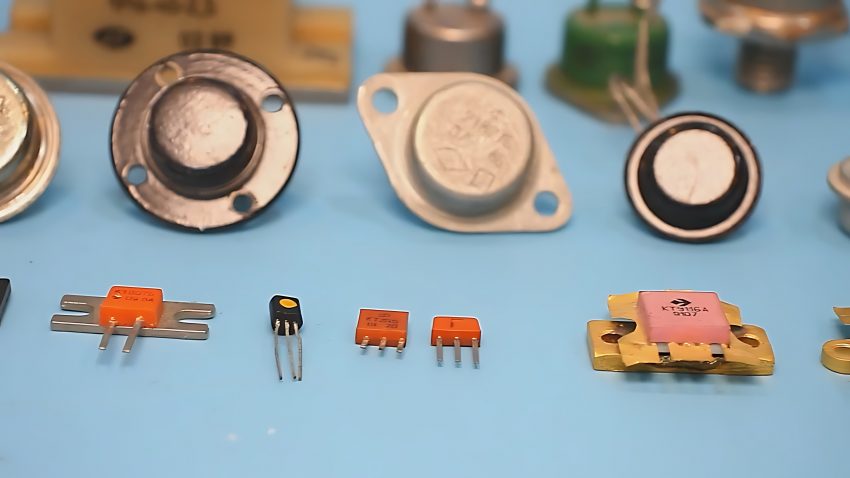

фоне современных SMD-компонентов, едва различимых на плате, сложно

представить, что когда-то транзисторы достигали внушительных размеров и

создавались из металла, стекла и керамики. Я

годами собираю советские полупроводники, и в этой подборке — десять

знаковых экспонатов, каждый из которых — пример инженерного подхода к

решению задач своей эпохи.

П208А — два кристалла в одном корпусе

Германиевый

транзистор П208А 1960 года выпуска — один из гигантов полупроводниковой

индустрии СССР. Его вес достигает 200 грамм, а максимальный ток

коллектора — 25 Ампер. Но внушительная внешность скрывает инженерный

компромисс: технология выращивания крупных кристаллов германия была

несовершенна. Чтобы получить большую мощность, инженеры разместили

внутри огромного корпуса два параллельно соединенных кристалла от его

технологического предшественника — транзистора П207.

Для наглядного

сравнения масштабов я сфотографировал его рядом с более поздним, но

конструктивно похожим П210.

Идея «сдвоенного» кристалла была

рабочей, но из-за неизбежного разброса параметров кристаллы нагружались

неравномерно, что снижало общую надежность прибора.

ТКД265-250 — погоня за предельной мощностью

Аббревиатура

ТКД расшифровывается как «Транзистор Кремниевый Дарлингтона» — так маркировали

монолитные составные ключи. Перед вами ТКД265-250 — пример погони за

абсолютными рекордами. Его постоянный ток коллектора — 250 Ампер. Но поражает

другой параметр — импульсная рассеиваемая мощность, которая может достигать 89

000 Ватт (89 кВт). Это способность пережить колоссальный, но очень короткий

всплеск энергии без разрушения, что было критично в мощных промышленных

преобразователях, где коммутация индуктивных нагрузок порождает огромные

пиковые перегрузки.

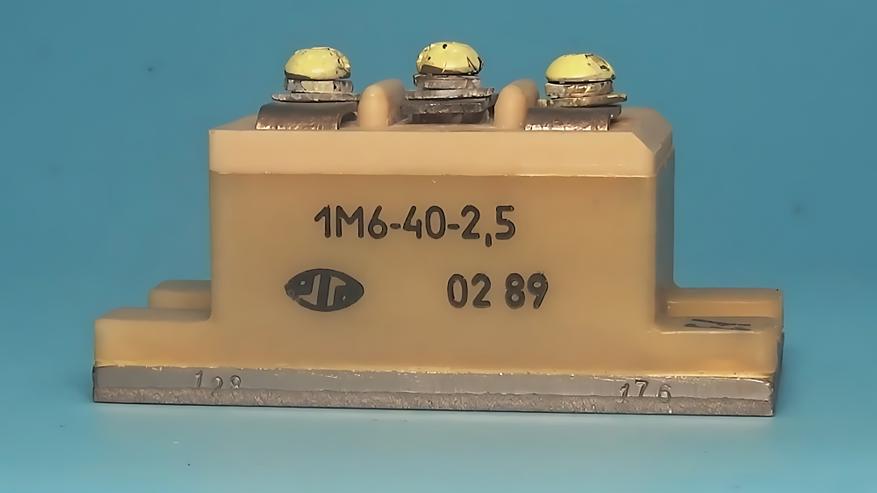

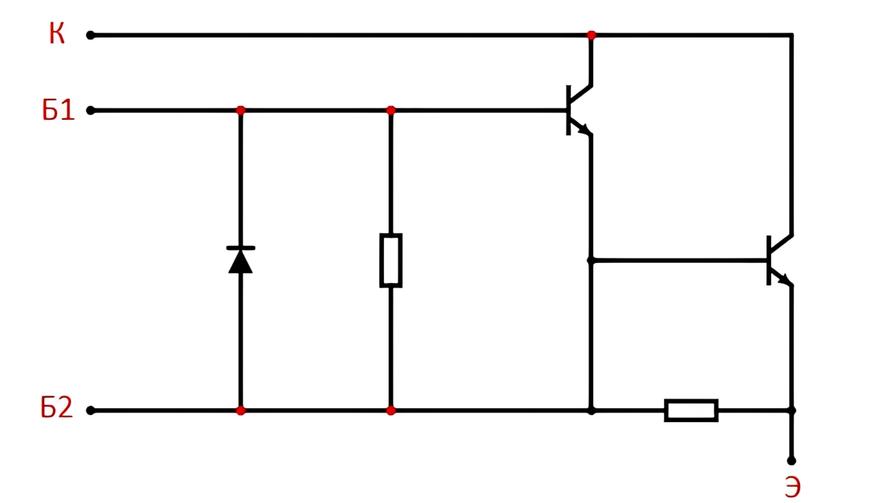

1М6-40-2,5 — ставка на модульность и стандартизацию

Если ТКД265

был попыткой создать ультимативный компонент, то прибор 1М6-40-2,5 — это пример

другой инженерной философии: стандартизации. По сути, это не отдельный

транзистор, а целый силовой модуль, аналог серии МПТКД («Модуль

Полупроводниковый Транзисторный Ключевой Дарлингтона»). Внутри него также

находится готовый составной ключ на 40А/250В, но идея была не в рекордах, а в

упрощении сборки и повышении надежности промышленных установок. Вместо пайки

отдельных компонентов, инженер просто прикручивал готовый, проверенный на

заводе блок. А его внутренняя схема с двумя базами (Б1 и Б2) позволяла

реализовывать более гибкие схемы управления, чем у монолитных аналогов.

С1 и С2 — первые серийные усилитель и генератор

Крошечные

металлические цилиндры серий С1 и С2 — сама история. Это были одни из первых

массовых германиевых транзисторов в СССР, выпускавшиеся с 1956 года. Уже тогда

произошло разделение труда: серия С1 предназначалась для усиления сигнала, а С2

— для генераторных схем. Этот экземпляр — генераторный С2Б 1956 года. Его

параметры сегодня вызывают улыбку: коэффициент передачи тока превышает 1,6, а

максимальный ток коллектора — всего 10 миллиампер. С подобных «малышей», которые

легко спутать с конденсатором, и начиналась полупроводниковая эра в стране.

П418Г — коаксиальная СВЧ-конструкция

По своей форме этот компонент напоминает скорее герметичный диод или стабилитрон, чем транзистор в привычном понимании. Но перед нами высокочастотный транзистор П418Г, способный работать на частотах до 400 МГц, с военной приемкой. Его главная особенность — коаксиальный корпус. На высоких частотах обычные выводы работают как паразитные антенны и индуктивности. В коаксиальной же конструкции сам корпус является одним из электродов (базой), что минимизирует потери и сохраняет чистоту сигнала.

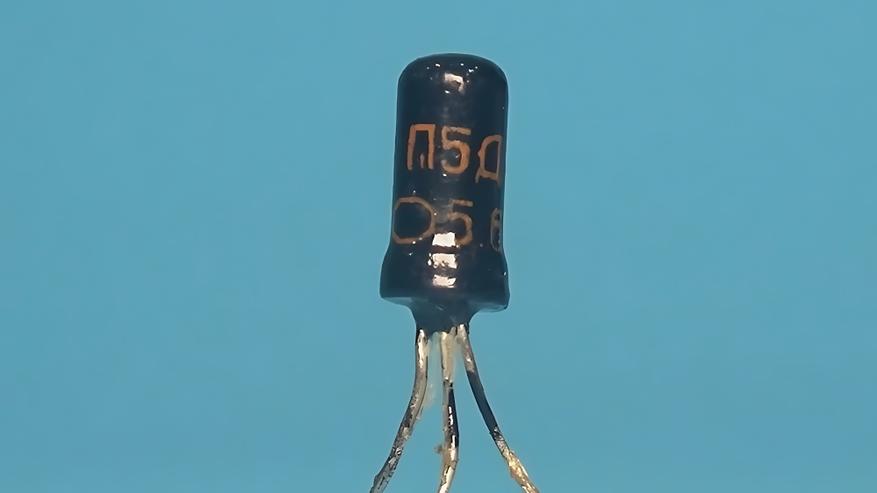

П5Д — прорыв в микроминиатюризации

Один из

самых миниатюрных транзисторов своего времени, разработанный в 1958 году

специально для слуховых аппаратов. Германиевый PNP транзистор с мощностью всего

25 милливатт. Его гибкие выводы и крошечный размер были результатом решения

сложнейшей для конца 50-х задачи по созданию компактной электроники.

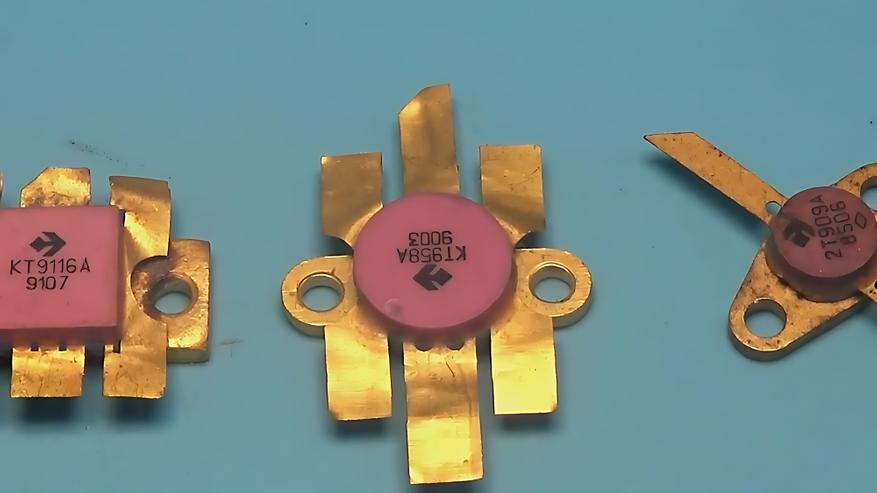

КТ958А — СВЧ-транзистор с бериллиевой керамикой

Кремниевый

СВЧ-транзистор в металлокерамическом корпусе с позолоченными выводами —

компонент из мира аппаратуры специального назначения. Розовая «таблетка» в

центре — не пластик, а оксид бериллия (BeO). Уникальный диэлектрик с

теплопроводностью, сравнимой с медью, который позволял эффективно отводить

тепло от крошечного кристалла, не создавая электрического контакта с корпусом.

КТ825/КТ827 — классическая комплементарная пара

Транзисторы

КТ825 и КТ827 получили широчайшее распространение в советской аудиотехнике. Их

ценность не в рекордной мощности, а в том, что они образуют комплементарную

пару Дарлингтона: КТ825 (PNP) и КТ827 (NPN) имеют близкие характеристики. Это

свойство позволяло строить на их основе эффективные двухтактные усилители

класса AB, которые стали стандартом де-факто во многих моделях Hi-Fi аппаратуры

того времени.

П410 — транзистор-долгожитель, у которого все наоборот

Этот

германиевый СВЧ-транзистор, разработанный в 1959 году, производился практически

без изменений вплоть до 1990 года — редкое долголетие для полупроводникового

компонента. Его главная особенность — контринтуитивная коаксиальная

конструкция, где все не то, чем кажется: весь металлический диск-фланец

является выводом базы, центральный толстый стержень — коллектор, а тонкие

проволочные выводы сверху — эмиттер. Такая компоновка радикально снижала

паразитные емкости и индуктивности, позволяя транзистору стабильно работать на

частотах 200-400 МГц.

Сегодняшний инженер открывает каталог и выбирает оптимальное

решение из тысяч готовых. Инженер той эпохи смотрел на кусок германия и думал,

как заставить его работать на пределе возможного. Эти девять экспонатов — не просто

старое железо, а отпечатки пальцев людей, которые решали невыполнимые, казалось

бы, задачи. И когда держишь их в руках, чувствуешь не ностальгию. Чувствуешь

уважение.

Изображение в превью:

Автор: Pchelkin

Источник: Личный архив автора