Каждый, кто хоть раз падал на зимней дороге, сталкивался с загадкой, над которой до сих пор ломают голову физики: почему лёд — твёрдое вещество — ведёт себя как смазка? На первый взгляд, всё просто: он холодный, гладкий и скользкий. Но когда учёные попытались объяснить этот феномен, оказалось, что даже спустя 150 лет изучения нет единого ответа.

Современные исследования показывают: за кажущейся простотой скрывается сложная физика поверхности — с давлением, трением, электрическими диполями и квантовыми колебаниями молекул.

От Фарадея до XXI века

Первыми эту загадку заметили не учёные, а жители северных стран, использовавшие лёд для катания и перевозки грузов. Однако физическое объяснение появилось только в XIX веке.

Майкл Фарадей в 1850 году обратил внимание, что два куска льда «срастаются» при контакте — словно между ними существует тонкий жидкий слой. Это наблюдение породило идею, что поверхность льда может быть не полностью твёрдой.

Позже, в 1849 году Джеймс Томсон — брат знаменитого лорда Кельвина — выдвинул гипотезу плавления под давлением: вес конькобежца или сани создают давление, которое временно понижает температуру плавления льда, заставляя его частично таять.

А в 1930-е годы Фрэнк Боуден и Т. П. Хьюз предположили, что решающую роль играет трение — при скольжении поверхность нагревается и превращается в тонкую водяную плёнку.

Три идеи — плавление под давлением, нагрев от трения и поверхностное плавление без внешнего воздействия — стали основными линиями объяснений, которые обсуждаются до сих пор.

Теория Томсона

Согласно этой модели, под действием нагрузки температура плавления льда снижается — ведь лёд менее плотен, чем вода, и система стремится уменьшить объём, переходя в жидкое состояние.

Расчёты Томсона показывали: чтобы растопить лёд на -3,5 °C, нужно около 466 атмосфер — примерно то же давление создаёт конёк под тяжестью человека. На первый взгляд, теория сходится с наблюдениями: при умеренных морозах лёд действительно скользит лучше.

Но у этой идеи есть слабые места. При температурах ниже -20 °C лёд всё равно остаётся скользким, хотя даже давление танка не способно вызвать плавление. Современные компьютерные модели подтверждают: само давление лишь способствует таянию, но не запускает его без дополнительного источника тепла или структурных изменений на поверхности.

Как движение создаёт воду

Когда тело скользит по льду, микроскопические неровности цепляются друг за друга, вызывая трение и выделение тепла. Это тепло может расплавлять верхние слои кристалла, превращая их в вязкую водяную плёнку.

Эксперименты Боудена и Хьюза в 1930-х годах подтвердили: при движении коэффициент трения льда падает, а поверхность нагревается. Современные нанометрические исследования уточнили — плёнка, возникающая на границе, вовсе не чистая вода, а сложная смесь микрочастиц льда и жидкости, обладающая вязкостью в сотни раз выше, чем у воды. Именно эта вязкость и создаёт эффект «скольжения без зацеплений».

При температуре около -7 °C трение минимально — именно поэтому катки чаще всего охлаждают до этой отметки. Если слишком холодно, плёнка не успевает образоваться; если тепло — она становится слишком толстой, и конёк начинает «вязнуть».

Поверхность, которая никогда не замерзает

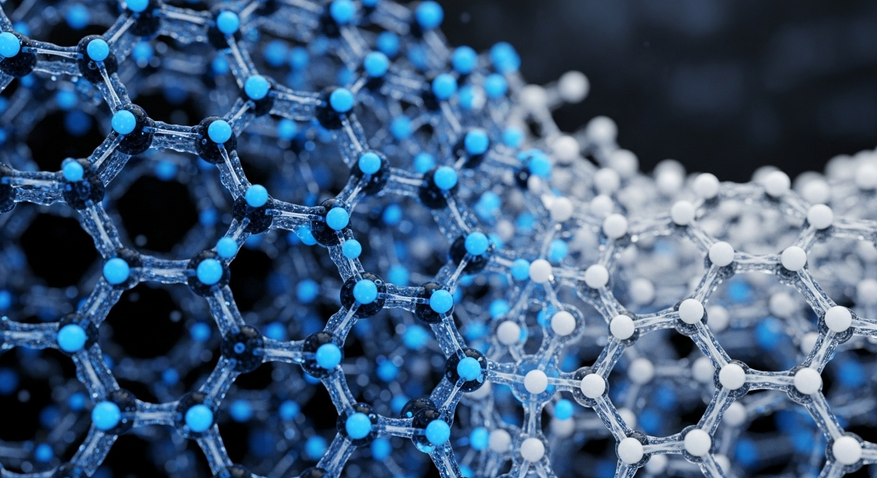

Современная наука связывает скользкость льда не столько с внешними силами, сколько с его внутренней структурой. Даже при -20 °C верхние нанометры кристалла ведут себя как жидкость.

Это явление называют квазижидким слоем (QLL).

Молекулы на поверхности льда имеют меньше водородных связей, чем в глубине, поэтому они менее устойчивы и подвижны. Этот микроскопический беспорядок создаёт слой толщиной от 1 до 10 нм — достаточно, чтобы действовать как природная смазка.

Рентгеновские и атомно-силовые эксперименты подтвердили: при потеплении слой расширяется, а при охлаждении — сжимается, но полностью не исчезает.

Молекулы в нём не стоят на месте — они скользят, вращаются и даже самозалечивают микротрещины на поверхности, восстанавливая гладкость за считанные минуты.

Дипольный хаос

Каждая молекула воды — миниатюрный диполь, с положительным и отрицательным концом. Внутри кристалла они выстроены в строгий порядок, но на поверхности симметрия нарушается.

При контакте с другой поверхностью — обувью, металлом или даже воздухом — диполи сталкиваются с внешними полями, и структура решётки дестабилизируется. В результате возникает тонкая зона хаоса — аморфный слой, в котором молекулы ведут себя как в жидкости.

Моделирование, проведённое в 2025 году в Университете Саарланда, показало: даже без давления дипольные взаимодействия способны разрыхлить поверхность и сформировать вязкую, но подвижную структуру.

Если добавить трение или нагрузку, слой становится динамичным — он «скользит» сам по себе.

Вязкость, спорт и технологии

Сегодня известно, что поверхностная плёнка льда не просто жидкость, а вязкоупругая среда, которая гасит колебания и компенсирует неровности. Благодаря ей возможны коньки, сани, зимние шины и даже современные технологии смазки, вдохновлённые физикой льда.

Математические модели связывают изменение температуры с сдвиговым напряжением в этом слое, показывая, что между твёрдым и жидким состоянием нет резкой границы — это плавный переход.

Современные исследования подтверждают: скольжение — результат совместного действия трёх факторов.

- Поверхностное плавление создаёт базовый квазижидкий слой;

- Давление удерживает и стабилизирует его;

- Трение добавляет энергию, обновляя структуру.

Вместе они образуют саморегулирующуюся систему — идеальный пример того, как природа балансирует между порядком и хаосом.

Изображение в превью:

Автор: Flux

Источник: Локальная модель Flux