Международная космическая станция (МКС) — это символ человеческого гения и международного сотрудничества, парящий на высоте 400 километров над Землёй. С 1998 года она служит лабораторией для тысяч экспериментов, от изучения микрогравитации до создания технологий для полётов к Марсу. Но время неумолимо: к 2030 году станция завершит свою миссию, и её ждёт контролируемое падение в Тихий океан. Почему самый амбициозный проект в истории космонавтики нельзя сохранить и как его уход изменит будущее орбитальных исследований?

Как создавалась МКС

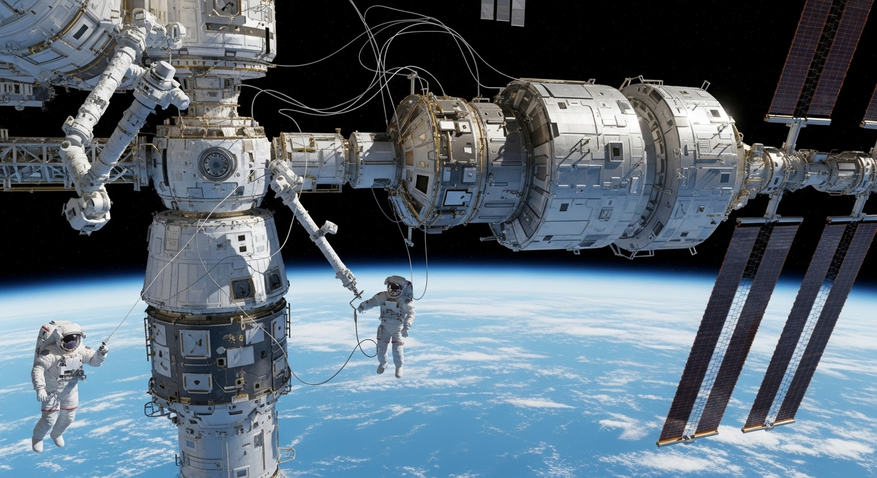

МКС — это не просто космический объект, а сложнейший инженерный комплекс, собранный на орбите за два десятилетия. Пять космических агентств — NASA, Роскосмос, Европейское космическое агентство, JAXA и Канадское космическое агентство — объединили усилия, чтобы построить станцию массой 450 тонн и размером с футбольное поле. Первый модуль, российский «Заря», отправился в космос в 1998 году, за ним последовали десятки запусков, стыковок и выходов в открытый космос.

На борту МКС работали астронавты из 20 стран, проведя свыше 4000 научных экспериментов. Здесь изучали, как невесомость влияет на кости и мышцы, тестировали системы жизнеобеспечения и создавали материалы, невозможные в земных условиях. Станция стала не только научной базой, но и стартовой площадкой для коммерческих проектов: от 3D-печати до биотехнологий. Однако её конструкция, рассчитанная на 15-30 лет, приближается к пределу прочности, что делает дальнейшую эксплуатацию рискованной.

Цена изучения космоса

Создание МКС обошлось в сумму, эквивалентную 150 миллиардам долларов, из которых США вложили около двух третей. Это больше, чем стоимость любого другого инженерного проекта человечества, включая Большой адронный коллайдер. Ежегодно на поддержание станции уходит до 4 миллиардов долларов: сюда входят доставка грузов, ремонт систем и обеспечение работы экипажа. С 2016 года затраты на обслуживание выросли из-за необходимости замены батарей и устранения дефектов, таких как микротрещины в российском сегменте.

Каждый запуск грузового корабля, каждая минута работы астронавтов и каждый манёвр для поддержания орбиты обходятся в миллионы. Например, для предотвращения снижения высоты из-за атмосферного сопротивления станция регулярно «поднимается» двигателями грузовых кораблей. Эти операции не только дороги, но и увеличивают нагрузку на стареющую конструкцию. Сохранение МКС в рабочем состоянии становится всё менее оправданным, когда на горизонте появляются новые, более эффективные платформы.

Технические ограничения

МКС — это сложная система, где каждый элемент взаимосвязан. Солнечные панели, радиаторы, модули и фермы подвергаются постоянным нагрузкам: термические перепады, вибрации от стыковок и воздействие космической радиации. Со временем материалы изнашиваются, а ключевые узлы, такие как каркас, невозможно заменить без полной перестройки. Утечки воздуха, обнаруженные в последние годы, добавляют проблем: хотя они не угрожают экипажу, их устранение требует ресурсов и времени.

Орбитальная механика тоже играет против станции. На высоте 400 километров МКС сталкивается с атмосферным торможением, из-за чего её орбита постепенно снижается. Без регулярных манёвров она упадёт за несколько лет. Поднять станцию на более высокую орбиту, где торможение минимально, нереально: это потребовало бы сотен тонн топлива и сотен запусков. Даже там МКС не была бы в безопасности — радиационные пояса и космический мусор быстро выведут электронику из строя. Эти факторы делают идею «музея на орбите» технически невыполнимой.

План прощания с МКС

В 2030 году МКС завершит свою миссию, а в 2031-м её направят в Тихий океан, в район «Точки Немо» — самой удалённой от суши области планеты. Этот процесс, известный как деорбитинг, тщательно спланирован. С 2026 года станция начнёт постепенно снижаться из-за естественного торможения. Экипаж покинет её за несколько месяцев до финального этапа, а специальный аппарат, разработанный SpaceX, пристыкуется для выполнения последнего манёвра.

Контракт NASA со SpaceX на 843 миллиона долларов предусматривает создание деорбитального модуля на базе корабля Dragon. Он будет оснащён мощными двигателями и увеличенными топливными баками, чтобы точно направить 450-тонную конструкцию в заданную точку. Большая часть станции сгорит в атмосфере, а оставшиеся фрагменты — до 100 тонн — затонут в океане, минимизируя риск для людей и инфраструктуры. Этот план — результат многолетних расчётов, учитывающих солнечную активность и плотность атмосферы.

Почему нельзя оставить МКС на орбите

Идея превратить МКС в орбитальный памятник кажется заманчивой, но физика и безопасность делают её неосуществимой. Без экипажа системы станции быстро выйдут из строя: солнечные панели деградируют, а электроника не выдержит радиации. Неконтролируемый спуск приведёт к катастрофе: обломки размером с дом создадут «ковёр» из мусора, угрожающий спутникам и другим миссиям. Даже мелкие фрагменты, разлетевшись на орбите, могут десятилетиями мешать запускам.

Международные нормы требуют утилизации крупных объектов, чтобы избежать роста космического мусора. Сегодня на орбите уже более 100 миллионов частиц размером от миллиметра, и МКС, распавшись бесконтрольно, усугубила бы проблему. Контролируемый спуск — единственный способ соблюсти стандарты ООН и защитить низкую околоземную орбиту для будущих станций.

Будущее космоса после МКС

Завершение миссии МКС не означает конец исследований в космосе. Напротив, это открывает дорогу коммерческим станциям, которые уже разрабатываются. NASA поддерживает проекты Axiom Station, Orbital Reef и Starlab, инвестируя в них как в будущих партнёров. Эти платформы будут компактнее, дешевле в эксплуатации и ориентированы на коммерческие задачи — от научных экспериментов до космического туризма. По прогнозам, рынок низкой орбиты вырастет до триллиона долларов к 2040 году.

Часть наследия МКС сохранится на Земле: отдельные компоненты, такие как научное оборудование, передадут в музеи. А опыт, полученный за десятилетия работы станции, ляжет в основу новых миссий — от лунных баз до полётов к Марсу. Прощание с МКС — это не конец, а переход к следующей главе в освоении космоса, где частные компании и новые технологии сыграют ключевую роль.

Изображение в превью:

Автор: Flux

Источник: Локальная модель Flux