Слышали ли вы когда-нибудь о «чёрных» избах? Еще такие избы называют «курными», а в Северных регионах — «рудными», то есть закопченными. Эти строения вызывают изумление у иностранных туристов, путешествующих по России. В наше время их можно встретить в основном на картинах, фотографиях, а также в многочисленных Российских музеях под открытым небом. Что это представляли собой такие избы и почему на протяжении многих столетий именно в них жили наши предки?

На Руси избы и бани отапливались «по-черному» и «по-белому». При чём избы, отапливаемые «по-белому», стали появляться лишь в XV в. Это были дома, в которых имелись дымоход и печная труба, через которую выходил дым от печи. Владели такими домами, как правило, городские зажиточные купцы, бояре и князья. Все остальные слои населения вплоть до XIX в. проживали в так называемых «черных» (курных) избах.

В них печь не имела трубы. А дым от очага свободно распространялся по всему внутреннему помещению, прежде чем частично рассеивался через специальные отверстия в потолке или стенах, которые назывались «дымницами» или «курными окнами». Из-за того, что дым шёл внутрь избы, на стенах и потолке накапливались сажа и копоть, что и дало название этим постройкам — «черные» или «курные». Термин «курная» связан также не только с наличием копоти, но и с самим процессом отопления. Дым буквально «курился», проникая во все уголки избы. При этом сажа покрывала не все предметы в избе, в основном это был потолок и верхние части стен. Большая часть сажи через двери, дымники и волоковые оконца вместе с дымом выходила наружу.

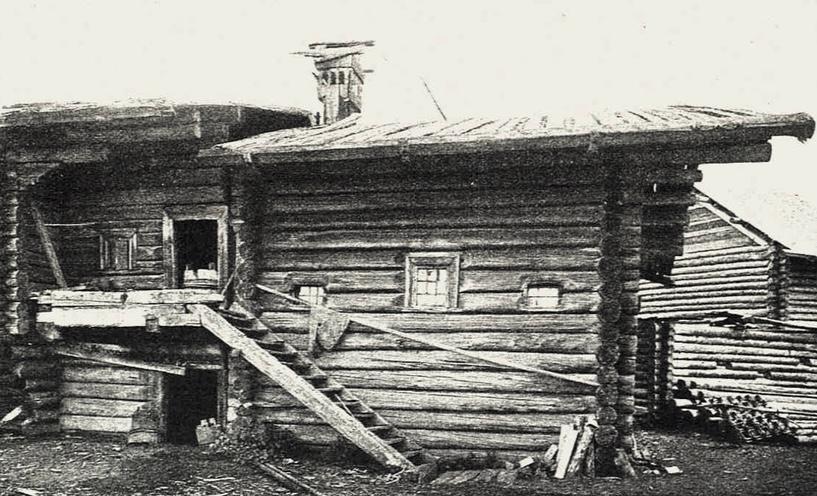

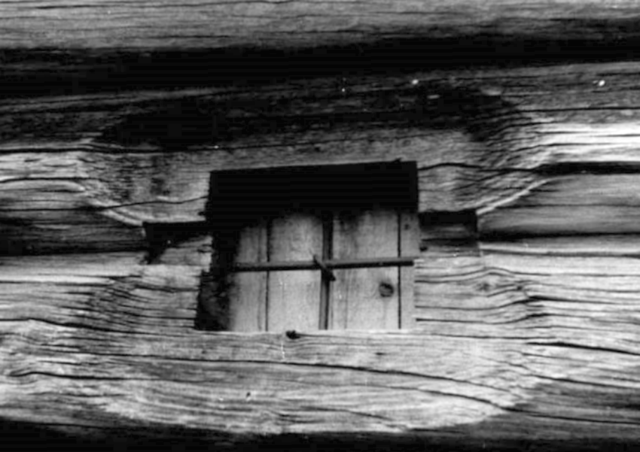

Строительство курных изб представляло собой сложное ремесло. Деревянные стены, изготовленные из толстых бревен, были тщательно обработаны и подогнаны друг к другу. Окна в «чёрных» избах (оконца-дымоволоки) представляли собой небольшого размера отверстия. Через них поступал свет, а также выходил дым. Иногда их затягивали бычьим пузырём, а при необходимости закрывали задвижками из дерева.

Пол в курных избах был земляной. Земля пропитывалась водой и хорошо утрамбовывалась, благодаря чему пол становился достаточно твёрдым.

Особое внимание уделялось выбору места для печи. Она была глинобитной и устанавливалась на земле в углу у стены, либо же ее ставили в центре на специальную подставку, имеющую вид сруба, выполненного из толстых брёвен. Между печью и стеной насыпалась, так называемая «песчаная подушка», служившая защитой от пожара. В устье печи закладывались дрова, из него же выходил дым, который поднимаясь вверх, заполнял все пространство и постепенно выходил через дыру, к которой присоединялся дымник, ведущий на крышу. Как правило, дымники поднимались над крышей примерно на 1-1,5 метра и украшались искусной резьбой.

Долгое время функциональность и преимущества курных изб оставались загадкой для этнографов. Первоначальная гипотеза об экономии древесины при создании подобных конструкций оказалась несостоятельной, так как такие избы активно строились даже в регионах, богатых лесом, например, на русском Севере. Реальное же преимущество «чёрных» изб заключается в естественной защите древесины от гниения и различных насекомых. Прокопченная древесина приобретала устойчивость к гниению, а копоть служила естественным барьером против вредителей — жуков-древоточцев, тараканов, клопов и других насекомых. Это значительно увеличивало срок службы избы. К тому же дым от печи позволял быстро высушить отсыревшие вещи и рыболовные снасти. По воспоминаниям людей, живших в курных избах, печь, топившаяся «по-черному», требовала меньшее количество дров, чем современные печки, и эффективнее сохраняла тепло. Кроме этого, современные исследования подтверждают, что дым из печи, содержащий частицы копоти и продукты горения древесины, обеззараживал воздух, уничтожая многие болезнетворные бактерии и вирусы. Это могло объяснять меньшую подверженность жителей курных изб некоторым инфекционным заболеваниям.

Курные избы в XIX веке были все еще довольно широко распространены. Больше всего их можно было встретить в татарских и чувашских деревнях. «Белые» же избы были в основном в сёлах, расположенных в европейских районах страны. Однако, подобие таких строений с печками-каменками, топившимися «по-черному», встречались и Швейцарских глухих деревнях. Это вполне может служить доказательством того, что подобные избы, приписываемые Пётром I к признакам малоразвитости России, могли быть ближайшими «родственницами» домов, в которых жили и древнейшие европейцы.

Изображение в превью: