Каждый

из нас хотя бы раз в жизни посещал театр

и не один раз задумывался над вопросом:

почему же оркестр всегда располагается

в некотором обособленном углублённом

помещении, называемом оркестровой ямой.

Как оркестры располагались раньше?

Интересен

тот факт, что изначально оркестры оперных

театров были расположены в основном на

сцене рядом с актёрами или на одном

уровне с ней, и оркестровой ямы в

современном её представлении вообще

не существовало. Партер театров в то

время сам выступал в роли ямы, а публика

могла свободно перемещаться во время

представления. Музыканты же располагались,

как правило, за перегородкой или ширмой

из плотной ткани, отгораживающей их от

зрителей, из-за которой практически не

было слышно половины инструментов со

зрительских мест. Сами музыканты не

могли контролировать происходящее на

сцене, а единственный,

кто мог хорошо слышать и контролировать

все, был дирижер, который располагался

лицом к сцене.

Когда оркестры переместились в яму?

Идея

создания оркестровой ямы впервые пришла

в голову итальянскому инженеру Джованни

Алеотти, который проектировал в Пезаро

театр в 1621 году. Впоследствии похожие

инновации стали использовать и другие

архитекторы при строительстве театров

в других городах.

Однако,

самым

первым и исторически знаковым

случаем

применения

оркестровой ямы, повлиявшим

в

дальнейшем на

всю

европейскую музыкальную культуру и

традиции, можно считать «невидимый

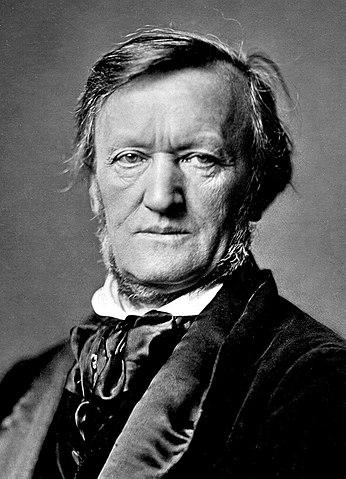

оркестр» немецкого дирижёра

и композитора

Рихарда

Вагнера.

Его идея

состояла в том, что оркестр должен

располагаться так, чтобы его не видели

зрители и чтобы он не нарушал

восприятие

происходящего на сцене. Также эту идею

поддерживал и итальянский композитор

Дж. Верди:

Кажется невозможным… что мы сегодня терпим вид потёртых фраков и белых галстуков, например, в сочетании с костюмами египтян, вавилонян и друидов… более того, вид всего оркестра в вымышленном мире, почти посередине пола, среди свистящей и аплодирующей толпы

Джузеппе Верди

Практическую

реализацию эта концепция

получила в 1876 году на

фестивале

в баварском городе Байройте в специально

построенном для этого театре, где Р.

Вагнер исполнял свои произведения

вместе с оркестром. Здесь ряды

с креслами

располагались

полукругом

и

каждый ряд был немного выше предыдущего,

яма для оркестра частично уходила под

сцену, и была практически не видна

зрителям, а музыканты размещались

в три уровня, расположенные

на различной

высоте. При

этом достигался удивительный сценический

эффект, благодаря которому точно

установить, откуда звучит музыка, было

невозможно.

Использованное

Вагнером

нововведение

прижилось довольно

быстро. И уже в

конце

19 века практически все театры стали

строить с оркестровыми ямами.

Почему

музыкантов опустили

в яму?

Итак,

тому,

что музыкальный

оркестр

переместился

в яму, способствовало несколько вполне

обоснованных причин.

Во-первых, изначально

оркестр

расположили

в яме для

того,

чтобы он

не загораживал зрителям представление

на сцене.

Во-вторых,

ширма,

с

помощью которой

огораживали

оркестр, препятствовала

хорошему звучанию музыки, а

без перегородки

музыканты располагались

между зрителем

и сценой.

Поэтому нахождение оркестра в яме

благоприятно

влияло

на качество

исполняемого

звука. Оркестр

звучал намного тише и артистам не

приходилось его перекрикивать. Также,

находясь в замкнутом пространстве,

окруженном стенами, музыкантам

стало

удобнее взаимодействовать друг

с другом из-за лучшей слышимости соседних

инструментов.

В-третьих,

со

временем

произведения усложнялись,

и для

их исполнения требовалось

большее

количество

инструментов, а

следовательно, и большее количество

музыкантов.

И

расположение оркестрантов в яме позволило

освободить для них

свободное пространство,

где

они

могли

располагаться

на достаточном друг от друга расстоянии.

Сегодня

же,

в

современных оркестрах

передний край у

оркестровой

ямы, расположенный перед зрительным

залом, обычно ниже. Таким образом, звук,

отражённый от ближайшей

к сцене стены, без каких-либо препятствий

проникает в зрительный зал. На потолке

непосредственно над

ямой располагается акустический козырек,

от которого звуки отражаются и равномерно

распределяются по всей площади зала.

Благодаря этому, зрители отчётливо

слышат все тонкости музыкальных

произведений.