В середине XX века Советский Союз стремился покорить не только космос, но и морские глубины. Идея создания подводных жилищ, где люди могли бы жить и работать, захватила умы ученых и инженеров. Эти проекты, вдохновленные научной фантастикой и практическими задачами, разворачивались на Черном море и стали уникальным эпизодом в истории советской науки. От энтузиастов-любителей до государственных институтов — все они стремились понять, возможно ли человечеству освоить океанское дно.

Первые шаги в бездну

В 1960-е годы, на волне интереса к подводным исследованиям, в СССР зародились первые проекты обитаемых станций. Одним из пионеров стал проект «Ихтиандр», инициированный донецким клубом подводного плавания под руководством хирурга и водолаза Александра Хаеса. Без поддержки государства, на чистом энтузиазме, команда собрала простейший модуль — стальной цилиндр, напоминающий перевернутый стакан. В августе 1966 года у мыса Тарханкут в Крыму его опустили на глубину 11 метров. Хаес провел в нем сутки, затем к нему присоединились другие акванавты, продержавшись трое суток. Воздух подавался по шлангам с берега, а электричество обеспечивали старой электростанцией. Несмотря на штормы и технические сложности, эксперимент доказал, что человек способен выживать под водой.

Годом позже, в 1967-м, в бухте Ласпи стартовал «Ихтиандр-67». Новый модуль, напоминающий трехлучевую звезду, был просторнее и позволил разместить пятерых акванавтов, включая женщин. Семь дней экипаж изучал морское дно, проводил геологические пробы и психологические тесты. Впервые в подводных условиях тестировали животных — морских свинок и кроликов, чтобы понять, как давление влияет на организм. Финальный этап, «Ихтиандр-68», оказался менее успешным: шторм прервал работы, а финансирование иссякло, поставив точку в этом амбициозном начинании.

Развитие технологий

Параллельно энтузиастам работали профессионалы. Ленинградский гидрометеорологический институт запустил проект «Садко» у берегов Сухуми. Сферические модули, погруженные на глубину до 27 метров, позволяли изучать акустику моря и физиологические реакции человека. В 1966-1969 годах экипажи сменялись в тесных отсеках, проводя до двух недель под водой. Исследователи фиксировали звуки морской фауны и собирали данные о донных течениях. Однако штормы и ограниченные ресурсы тормозили прогресс.

Московский клуб «Дельфин» предложил иной подход — надувные модули «Спрут». Эти легкие конструкции из резины и брезента, напоминающие палатки, опускались на 11-25 метров для краткосрочных миссий. В 1967-1969 годах их использовали для геохимических исследований и поддержки других станций. Простота и мобильность делали «Спрут» удобным, но его возможности оставались ограниченными.

Вершина экспериментов

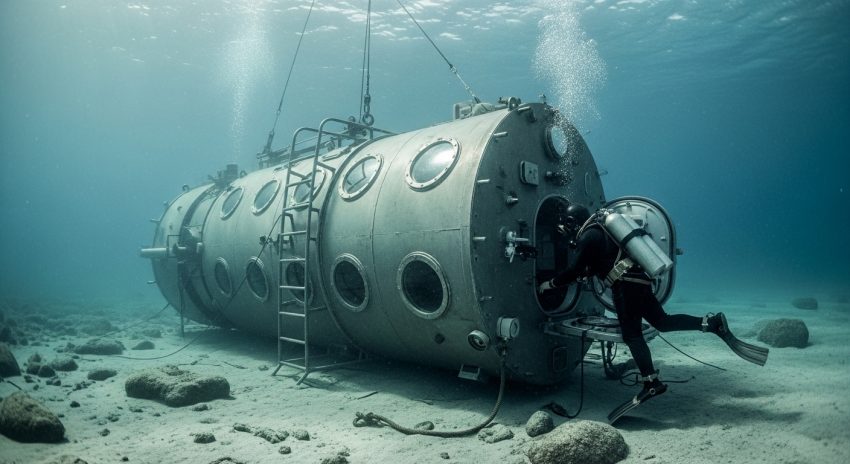

Самым масштабным проектом стал «Черномор», разработанный Институтом океанологии АН СССР. Эта станция, запущенная в 1968 году в Голубой бухте под Геленджиком, представляла собой цилиндр длиной 12,5 метра с четырьмя отсеками: жилым, рабочим, санитарным и водолазным. В отличие от самодельных модулей «Ихтиандра», «Черномор» был автономным, с балластными цистернами и запасами воздуха на недели. С 1968 по 1974 год станция приняла 20 экспедиций, а акванавты работали на глубинах до 31 метра.

В 1971 году «Черномор» установил рекорд: экипаж из пяти человек провел под водой 52 дня, изучая световые поля, донные процессы и морскую фауну. Условия были непростыми — высокая влажность, температура около 30 °C, постоянный риск кессонной болезни. Тем не менее, системы жизнеобеспечения, включая шланги для воздуха и кабели для связи, работали надежно. В 1973-1974 годах станцию передали Болгарии для совместных исследований, что стало финальным аккордом проекта.

Наука под водой

Подводные дома СССР создавались не ради рекордов, а для решения конкретных задач. Акванавты собирали данные о литодинамике, биоценозах и оптических свойствах воды. Они наблюдали за поведением рыб, изучали влияние гипербарической среды на здоровье и тестировали оборудование для глубоководных работ. Эксперименты показали, что человек может адаптироваться к жизни под водой на короткие сроки, но длительное пребывание осложняет декомпрессия, занимавшая порой дни.

Технически станции зависели от наземной поддержки. Воздух подавался компрессорами, часто собранными из списанных деталей, а еда доставлялась в контейнерах через шлюзы. Конструкции варьировались от стальных цилиндров с иллюминаторами до сложных модулей с барокамерами. Глубины не превышали 30 метров из-за физиологических ограничений, но даже это позволяло проводить уникальные наблюдения.

Почему проекты забросили

К началу 1970-х подводные дома столкнулись с серьезными препятствиями. Высокая стоимость — до 100 тысяч рублей на проект вроде «Черномора» — не оправдывала результатов. Водолазы с кораблей справлялись с задачами на мелководье быстрее и дешевле. Штормы регулярно повреждали модули, а сложная логистика и риски для здоровья акванавтов требовали все больших ресурсов. Постепенно финансирование перераспределили на другие технологии, такие как батискафы и дистанционные аппараты.

Изображение в превью:

Автор: Flux

Источник: Локальная модель Flux