Иногда кажется, что мы знаем ответ ещё до того, как зададим вопрос. Шамаханская царица, кто она? В голове вспыхивают сцены: Пушкин, «Золотой петушок», блистающая красавица, царь Додон, потерявший голову. Или опера Римского-Корсакова, сверкающая, певучая, с тем самым гипнотическим «Гимном солнцу». Образ настолько яркий, что хочется верить — за ним стоит реальная женщина. Может быть, загадочная правительница восточного города, забытая летописями? Или кто-то вроде Царицы Савской, только с кавказским акцентом?

Но стоит остановиться, перевести дыхание и посмотреть внимательнее. Всё не так прямолинейно.

Шемаха: город, который звучит как легенда

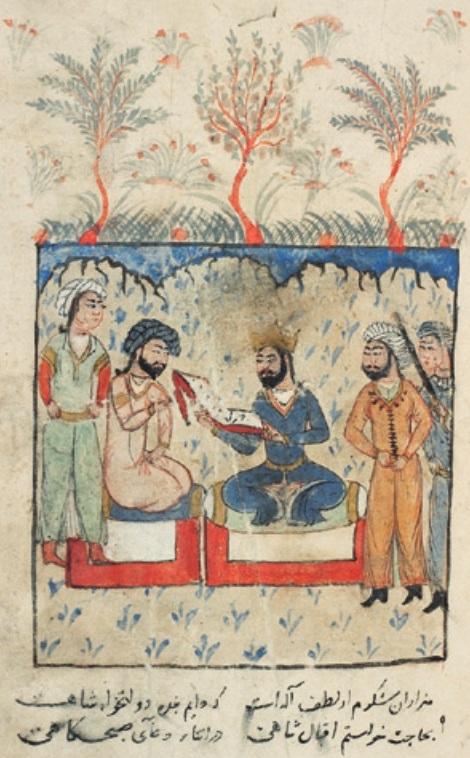

Шемаха — это не поэтическая выдумка. Это древний город на территории современного Азербайджана, в Ширванской области. Ему больше тысячи лет. С IX века он был резиденцией ширваншахов, местных правителей, чья династия продержалась с 861 по 1538 год.

Город пережил землетрясения, разрушения, переносы столицы и снова расцвет. Самое сильное землетрясение произошло в 1667 году, оно почти стёрло Шемаху с лица земли. А после нового мощного толчка в 1859 году административный центр перенесли в Баку.

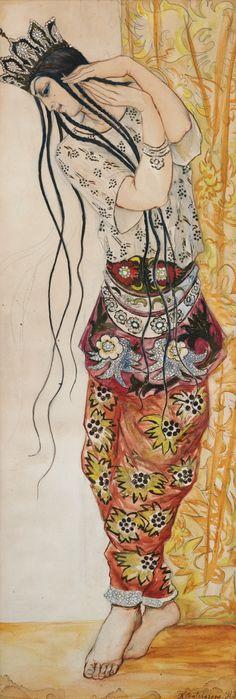

Шемаха стояла на торговых путях, дышала виноградниками и коврами. Здесь была одна из старейших мечетей Кавказа — Джума-мечеть, основанная ещё в VIII веке. А в XIX веке город стал известен на всю Россию благодаря… танцовщицам. «Шемахинские танцовщицы» будоражили воображение путешественников и художников. Их изображения кочевали по альбомам, репродукциям, по рассказам. И постепенно имя города начало звучать не просто как топоним, а как обещание чего-то экзотического, женственного, чуть опасного.

Пушкин и чужая сказка

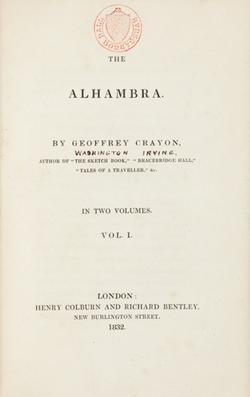

Пушкин не придумал историю про волшебного петушка и загадочную красавицу с нуля. Сюжет «Сказки о золотом петушке» (написана в 1834 году, опубликована в 1835-м) восходит к рассказу американского писателя Вашингтона Ирвинга — «Legend of the Arabian Astrologer» из сборника Tales of the Alhambra (1832). Там тоже есть восточный правитель, мудрец, петух и фатальное обещание.

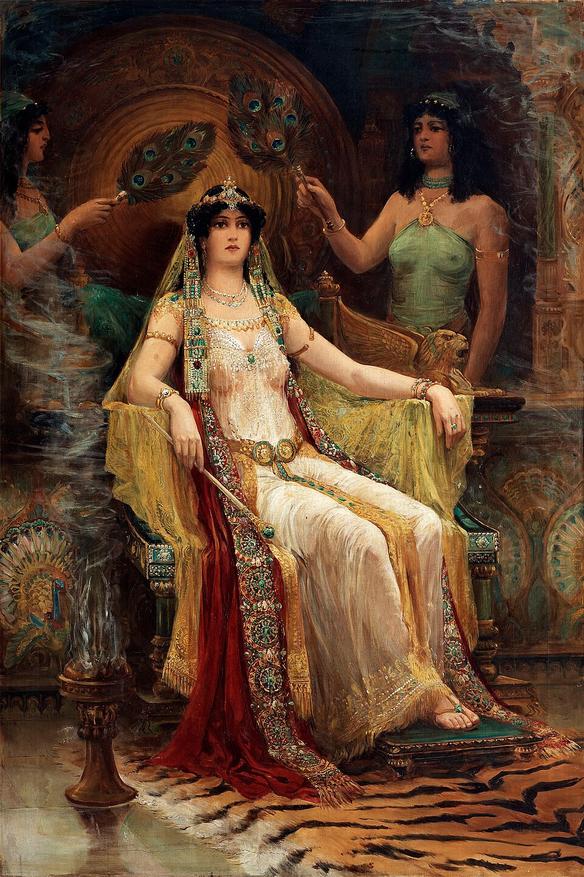

Пушкин, как он умел, пересобрал материал. Он добавил иронию, злую политическую интонацию, прорисовал аллегорию власти, которая теряет бдительность перед лицом соблазна. Шамаханская царица у него не имеет прошлого. Она появляется внезапно: сияющая, певучая, манящая. У неё нет биографии, нет родословной. Только роль. Функция.

Хроники молчат

А вот исторические документы, они молчаливы. Список ширваншахов довольно подробный, в нём мужские имена, родовые линии, войны, династические браки. Женщины там появляются как супруги или матери, но не как правительницы. Никакой «царицы Шемахи», которая бы единолично правила страной, в хрониках нет. И это не случайность. Ширван в те века был исламским государством с довольно устойчивыми традициями наследования власти по мужской линии.

Выходит, Пушкин просто взял звучное название старого города, окружённого легендами, и наделил его новым смыслом. Почти как художник, который берёт старый холст и пишет поверх него новое полотно.

От сказки к опере

Через семь десятилетий Шамаханская царица заговорила голосом. Римский-Корсаков написал оперу «Золотой петушок» в 1906-1907 годах. Премьера состоялась уже после его смерти 24 сентября (7 октября по новому стилю) 1909 года, в частной Опере Зиминa в Москве. Цензура долго не давала постановке зелёный свет: уж слишком явно в сатирических сценах угадывались автократические намёки, особенно после Русско-японской войны.

На сцене царица — это не исторический персонаж, а музыкальная гипнотизёрка. Колоратурное сопрано, обволакивающие мелизмы, золотистый свет. «Шамаханское царство» в либретто, абстрактное, далёкое, почти сказочное. И именно в этом вся суть: она символ, «восточная маска», а не женщина из летописей.

Почему именно Шемаха?

Возможно, всё сложилось почти случайно. С одной стороны, реальный древний город с богатой культурой и драматической историей. С другой, репутация экзотического Востока, который русская культура XIX века воспринимала как сцену для собственных фантазий. Кавказ был «свой» и «чужой» одновременно: подвластный, но загадочный. А само слово «Шамаханская» звучит почти как песня. Шипящее, тянущееся, мягкое. Оно уже несёт атмосферу соблазна.

Плюс добавьте сюда танцовщиц. Европейцы и русские путешественники XIX века писали о них с восторгом и лёгким шоком. Легенды множились, и в какой-то момент между образом города и образом некой идеальной восточной красавицы поставили знак равенства.

С Царицей Савской её часто путают

Иногда образ Шамаханской царицы «сшивают» с образом Царицы Савской. Созвучие имён (Шемаха — Шеба), схожие мотивы: красивая правительница, загадки, далёкая страна. Но исторически это неверно. Царица Савская — это ближневосточно-эфиопская традиция, связанная с Южной Аравией и Африканским Рогом. Кавказ тут ни при чём. Это два разных мифологических пласта, просто культурное воображение их перепутало.

Танец, голос и миф

В иллюстрациях конца XIX — начала XX века её часто изображали танцующей. Это любопытно. Вроде бы Пушкин не писал о танце, но образ танцовщиц из Шемахи оказался настолько прилипчивым, что проскользнул в визуальную культуру. В опере главный инструмент царицы, голос. «Ответь мне, зоркое светило…» — это не просто ария, это заклинание. Слушая её, зритель тоже теряет критическую дистанцию. Почти как Додон.

Итого

Если отбросить легенды и поэзию, перед нами литературный конструкт. Его «биография» выглядит примерно так: древний город Шемаха → репутация экзотического Востока → ирвинговская сказка 1832 года → Пушкин 1834 года → опера Римского-Корсакова 1909 года. Ни одной исторической «Шамаханской царицы» не существовало. Но образ оказался сильнее фактов. Он стал способом говорить о власти и слабости, о соблазне и политике, о том, как мы видим «Восток». И, может быть, это и есть настоящий ответ. Она не «кто», а «как». Способ смотреть, мечтать, бояться.

Изображение в превью: