Знания и воспоминания со временем стираются из памяти, но как именно они это происходит. Немецкий исследователь Герман Эббингауз придумал математическое описание нашей памяти и забывания.

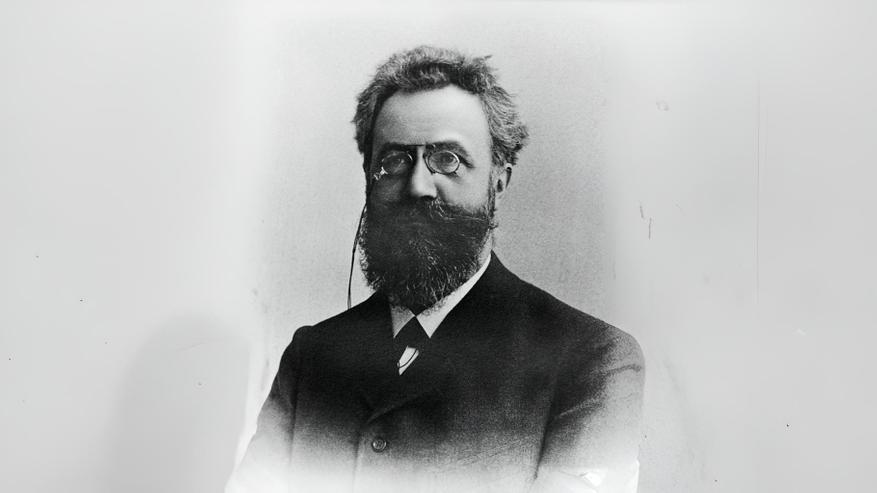

Человек, который измерил забывание

Эббингауз родился в 1850 году в промышленном городе Бармен. С малых лет он интересовался философией, поэтому он пошёл учиться в Боннский университет, где по окончанию обучения защитил диссертацию о философии бессознательного. Но исследователю хотелось большего. Знакомство с работами Густава Теодора Фехнера произвело на юного Эббингауза большое впечатление. Густав Теодор Фехнер — основатель психофизики, который первым начал применять математические методы к изучению психических явлений, по этому пути пошёл и Эббингауз.

Герман Эббингауз поставил перед собой задачу изучить, как работает память в «чистом» виде, без влияния привычных ассоциаций и смыслов. Главным отличием его подхода от современников было использование эксперимента, он провел сотни экспериментов на самом себе.

Понимая, что обычные слова вызывают ассоциации и эмоции, искажающие чистоту эксперимента, он разработал систему бессмысленных слогов. Каждый слог состоял из двух согласных и одного гласного звука, например, «вис», «гет», «бар», «лёк». Всего было создано примерно 2300 таких комбинаций — достаточно для многочисленных экспериментов без повторений.

Эббингауз заучивал слоги, читая их вслух в строго заданном ритме — сначала под метроном, а позднее под тиканье карманных часов. Каждое повторение фиксировалось с помощью специальных чёток, которые он перебирал пальцами. Этот механический счётчик позволял точно измерять объём работы памяти.

Эксперименты проводились в максимально стандартизированных условиях: в одно и то же время суток, с одинаковыми промежутками между сессиями, при неизменном уровне освещённости и звукового фона. Исследователь годами отрабатывал технику чтения и счёта, чтобы исключить влияние случайных факторов.

В результате двухлетнего эксперимента удалось выяснить, что процесс забывания подчиняется строгим математическим закономерностям — он происходит не хаотично, а по определённой кривой. В 1885 году он выпустил монографию «О памяти», в которой описал весь процесс.

Как песок сквозь пальцы

Суть кривой Эббингауза можно продемонстрировать на примере. Представьте: вы прослушали интересную лекцию и даже почувствовали, что стали лучше разбираться в теме. Через час вы вспомните лишь половину услышанного, через день — смутные обрывки, а через неделю, если не возвращаться к материалу, вы с трудом вспомните даже основные тезисы.

Это не ваша лень или плохая память — так работает мозг у всех людей. Эббингауз выяснил, что:

- Мы теряем около 40% новой информации в первые 20 минут.

- Через 6 дней в памяти остается лишь 20%.

- Через месяц — примерно 10-15%.

Почему так происходит? Мозг эволюционно настроен на экономию ресурсов. Он потребляет около 20% всей энергии организма, при этом составляет всего 2% от массы тела. Эволюция заставила человека выработать жёсткие механизмы оптимизации. Мозг безжалостно удаляет все, что кажется неважным, оставляя место для действительно нужных данных (вроде мемов с котиками). Проблема в том, что «важность» он определяет по частоте использования, персональной значимости, новизне и нестандартности решения и практической применимости. Проще говоря, если вы не возвращаетесь к информации, значит, она не нужна.

Современные учёные добавили к естественным процессам роль гиппокампа — части головного мозга. Именно гиппокамп решает, что отправить в долговременное хранилище, а что — в «корзину». При недостатке сна, стрессе или информационной перегрузке гиппокамп начинает работать менее избирательно, что ещё больше усиливает забывание.

Повторение с умом

Но не стоит путать Эббингауза с Альцгеймером, забывание — не приговор. Если повторять информацию в определенные моменты, забывание резко замедляется. Повторение помогает зафиксировать информацию в сознании, не позволяя ей утекать. Если вы очень не хотите забыть важную информацию, рекомендуется повторять несколько раз, во-первых, сразу после изучения — вспомнить, о чём говорилось и хотя бы пересказать это своими словами. Через 20-30 минут рекомендуется повторить ещё раз, затем на следующий день, а потом ещё раз через неделю. Эта базовая техника позволяет сохранить до 90% изученного материала. Но это не единственный способ задержать информацию, есть и другие.

От абстрактного к личному. Эббингауз заметил, что «персонализированная» информация забывается медленнее. Чем больше новая информация связана с вашим опытом, тем прочнее она закрепляется. Попробуйте связывать новые термины с личными историями и обсуждать изученное окружающими. Можете просто декламировать новое знание вслух, чтобы найти пробелы в понимании.

Микрообучение вместо зубрежки. Длинные лекции неэффективны: мозг устает и отключается. Для лучшего усвоения можно разбивать материал на блоки по 5-7 минут и чередовать их с практикой. Например, изучать 5 новых слов иностранного языка и писать короткое сообщение с ними или разбирать мелодию по аккордам во время практики игры на новом инструменте.

Сон в помощь. Эббингауз подозревал, что сон влияет на запоминание, и современная наука подтвердила это. Во время глубокого сна мозг «архивирует» дневные знания. Если хотите запомнить больше, просмотрите ключевые тезисы дня перед сном и избегайте информационного шума (соцсети, новости).

Используйте уловки для мозга

Кривая забывания описывает общие принципы, но знание этих принципов даёт нам способность контролировать память. Вместо того чтобы мучительно вспоминать перед экзаменом, что вы учили полгода назад, лучше тратить 10 минут каждый день на повторение.

Можно даже попробовать прямо сейчас, выделить 3 важных пункта из этой статьи и рассказать о них кому-нибудь в течение часа. Ну, чтобы не забыть кривую забывания.

Изображение в превью: