В 1998 году загрузка MP3-файла занимала 20 минут, а вместо

YouTube люди читали текстовые FAQ. Сегодня, когда нейросети генерируют контент

за секунды, а соцсети захлебываются от мемов, странно вспоминать: интернет,

который мы потеряли, работал на протоколах 1970-х. Почему «медленные» 56 кбит/с

казались прорывом, форумы напоминали научные клубы, а TCP/IP пережил все

технологические революции? И главное — что мы упустили, превратив Сеть в

цифровой Вавилон, и есть ли способ вернуть утраченное чувство «ценности

байта»?

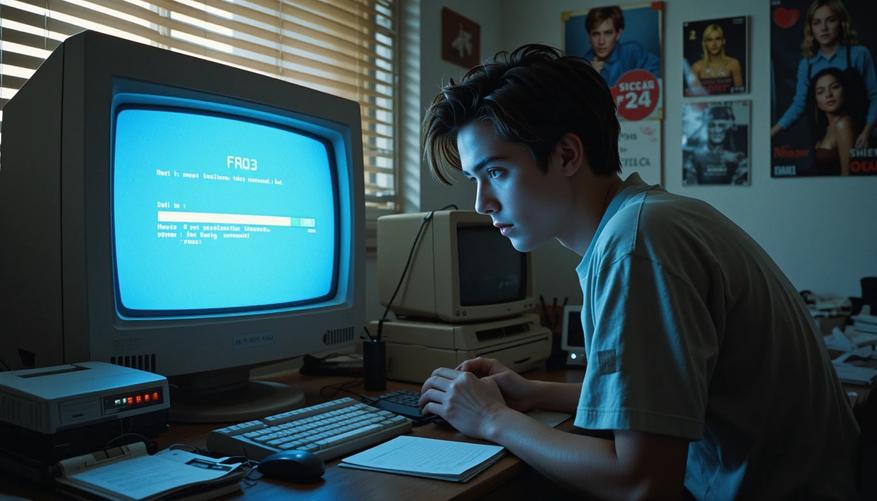

Эпоха модемов: когда интернет был клубом для избранных

В 1997 году доступ к Сети в России был ограниченным.

Компьютер с Pentium 166 МГц считался роскошью. Подключение через Dial-up было

похоже на ритуал: после шипения модема пользователь попадал в мир, где:

-

Сайты грузились за 5-10 секунд — но это были 10 КБ текста

вместо 10 МБ скриптов и тяжелых изображений.

-

Контент копили на дискеты — каждая загрузка была осознанным

выбором из-за ограниченного объема дискеты (1.44 МБ).

-

Форумы модерировали энтузиасты — за флейм или оффтоп могли

забанить навсегда. Правила были строгими, но справедливыми.

Тогда интернет напоминал библиотеку, где люди приходили за

знаниями, а не за лайками.

Парадокс скорости. На Pentium III страницы казались

быстрыми, а сегодня даже на 8-ядерном процессоре браузер может тормозить.

Причина — не только в железе, но и в разросшемся объеме кода: современный сайт

может загружать десятки скриптов (реклама, трекеры, виджеты, аналитика),

которые потребляют значительную часть ресурсов. Кроме того, увеличилась

сложность верстки и визуального оформления, требующая больше вычислительной

мощности.

TCP/IP: цифровой мамонт, который не вымер

В 2024 году протоколу TCP/IP исполнилось 52 года. Для

IT-индустрии это целая эпоха — но он до сих пор лежит в основе большей части

интернет-трафика (по некоторым оценкам, TCP/IP обеспечивает передачу более 90%

всего интернет-трафика). Почему?

Удивительная элегантность TCP/IP (Протокол управления

передачей/Межсетевой протокол) заключается в его сути: этот комплекс правил

регламентирует перемещение информации в сетях. Он делит передаваемые сведения

на отдельные блоки и ручается за их получение адресатом. Подобно безупречно

функционирующей почтовой системе, справляющейся с трудностями, TCP/IP был

испытан в непростых условиях 70-х годов, в том числе и в военных сетях, с целью

гарантировать стабильную коммуникацию при любых обстоятельствах.

Обратная сторона. Протокол не различает важные данные и

рекламу — все пакеты обрабатываются одинаково. Это стало проблемой с появлением

стримингового видео и онлайн-игр: Skype и Zoom конкурируют за пропускную

способность с торрентами, создавая неравномерную нагрузку на сеть. Это как если

бы грузовик и велосипед ехали по одной полосе.

Культура vs хайп: как Рунет потерял элитарность

Золотой век (1998-2005):

-

На форуме «Клуба любителей истории» споры о Реформации могли

длиться месяцами, с аргументами, подкрепленными цитатами.

-

В чатах типа ICQ считалось хорошим тоном представиться перед

тем, как задать вопрос «как дела?», проявляя уважение к собеседнику.

-

Поиск выдавал немного релевантных ссылок вместо тысяч

SEO-оптимизированных страниц с рекламой.

Переломный момент. К 2007 году аудитория Рунета значительно

выросла. С появлением «ВКонтакте» и блогов началась эра «лайкового» контента.

Социальные сети превратили пользователей в продукт: чем громче скандал и

провокационнее контент — тем выше охваты и, соответственно, прибыль платформы.

Цена доступности. Многие люди старше 40 лет считают, что

интернет стал «менее умным» и более поверхностным. Раньше в чатах спрашивали:

«Как настроить модем?», теперь: «Как накрутить подписчиков?» Однако,

доступность информации и возможность самовыражения для широких масс — это тоже

важные достижения.

Реклама vs контент: цифровой апокалипсис?

Как трекеры «съели» скорость:

-

Скрипты аналитики могут замедлять загрузку страницы на 15-20%, собирая данные о пользовательском

поведении.

-

Видеореклама (особенно autoplay) потребляет значительную

часть трафика на новостных и развлекательных сайтах, часто до 45%.

-

Cookie-синхронизация (обмен данными между рекламными сетями

для более точного таргетинга) может работать даже при заблокированных баннерах,

потребляя ресурсы в фоновом режиме.

Современный интернет — это супермаркет, где за каждым углом

кричат: «Купи меня!» Однако рекламная модель позволяет поддерживать бесплатный

доступ к большому количеству контента и сервисов.

Ностальгия или прогресс? Что мы потеряли и что обрели

Плюсы 90-х:

-

Качество контента: электронные библиотеки создавались

энтузиастами и учеными, а не копирайтерами, стремящимися к быстрому заработку.

-

Культура дискуссий: модераторы эффективно пресекали троллинг

и флейм, поддерживая конструктивный диалог.

-

Ценность информации: скачанный файл (даже небольшой)

тщательно изучался от начала до конца, так как процесс загрузки был долгим и

трудоемким.

Преимущества после 2020-х:

-

Доступность знаний: онлайн-курсы, научные базы данных и

энциклопедии открыты для всех, предоставляя беспрецедентные возможности для

обучения и саморазвития.

-

Скорость коммуникации: мессенджеры позволяют мгновенно

обмениваться информацией, что может быть критически важно в чрезвычайных

ситуациях.

-

Технологии: телемедицина, блокчейн и искусственный интеллект

— все это наследие TCP/IP и дальнейшее развитие интернет-технологий,

открывающее новые горизонты.

Можно ли вернуть «умный» интернет?

TCP/IP выжил, потому что гибкость оказалась важнее чистой

скорости. Но люди, в отличие от протоколов, меняются. Чтобы очистить Сеть от

мусора, нужны не только новые технологии, но и культурные изменения.

Цифровой аскетизм: использовать блокировщики рекламы,

выбирать ресурсы с качественным контентом, читать longread статьи вместо

кликбейта.

Сетевой этикет: возродить правило «думай прежде, чем

отправить» — прежде чем публиковать что-либо, задайте себе вопрос:

«Принесет ли это пользу другим, или это просто импульсивная

реакция?».

Образование: учить школьников не только ставить лайки, но и

критически оценивать информацию, верифицировать факты и распознавать фейки.

Техника развивается быстрее, чем мудрость. Интернет 90-х

напоминал университет, сегодня он больше похож на шумный рынок. Но ведь и на

рынке можно найти жемчуг — если знать, где искать и уметь отличать настоящее от

подделки.

P.S. Вначале двухтысячных автор этой статьи, скачав через

модем дистрибутив Linux, чувствовал себя покорителем космоса. Сегодня, запуская

облачный сервис за две секунды, он ловит себя на мысли: удобство — не всегда

благо. Иногда «медленное» прошлое учило ценить каждый байт информации — урок,

который стоит вспомнить в эпоху цифровой инфляции. И, возможно, именно это

умение ценить информацию и отличать важное от второстепенного и есть ключ к

«умному» интернету будущего.

Изображение в превью: