На протяжении тысячелетий человечество искало способы сохранять мысли, знания и законы — сначала высекая символы на камне, затем выдавливая клинопись на глиняных табличках или рисуя иероглифы на папирусе. Эти материалы помогали фиксировать информацию, но были неудобными: тяжёлыми, хрупкими или слишком дорогими.

Именно бумага — тонкая, лёгкая и доступная — стала тем революционным изобретением, которое изменило ход истории. Она не только упростила запись текстов, но и ускорила распространение знаний, сделав письменность массовой. От древних свитков до современных книг, от банкнот до упаковки — бумага остаётся незаменимой даже в цифровую эпоху.

Но как и где она появилась? Почему технология её производства держалась в секрете веками? И как обычный материал из растительных волокон превратился в основу мировой культуры? Об этом — в данном материале.

Камень, глина и папирус: первые «носители информации»

С древнейших времен человек искал способы сохранять и передавать знания. Первыми материалами, которые использовались для записи информации, стали камень и глина — прочные, доступные и долговечные.

Глиняные таблички Месопотамии

Около 3200 года до н.э. в Месопотамии (территория современного Ирака) появилась клинопись — одна из древнейших систем письменности. Знаки выдавливались на сырых глиняных табличках с помощью заостренного тростникового пера, который оставлял клиновидные отпечатки (отсюда и название «клинопись»).

После нанесения текста таблички высушивали на солнце или обжигали в печах, делая их практически неразрушаемыми. Благодаря этому тысячи клинописных документов сохранились до наших дней, рассказывая о законах, торговле, религии и повседневной жизни древних шумеров, аккадцев и вавилонян.

Однако у глиняных табличек были недостатки:

- Большой вес — крупные архивы (например, библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала) состояли из десятков тысяч табличек, которые было трудно транспортировать.

- Ограниченный размер — длинные тексты (например, эпос о Гильгамеше) приходилось разбивать на множество табличек.

- Хрупкость до обжига — необожженные таблички могли разбиться или размокнуть под дождем.

Каменные стелы, храмовые надписи и папирус

В Древнем Египте важные тексты высекали на камне: стенах храмов, гробниц, обелисках и стелах. Иероглифическая письменность, появившаяся около 3000 года до н.э., идеально подходила для монументальных надписей — символы были детализированными и художественными.

Но камень — материал тяжелый и трудоемкий в обработке. Для повседневных записей египтяне использовали более доступные носители:

- Остраконы — черепки разбитой глиняной посуды или куски известняка, на которых писали чернилами или процарапывали текст. На них записывали письма, хозяйственные документы, черновики и даже литературные произведения.

- Деревянные дощечки, покрытые слоем гипса или воска.

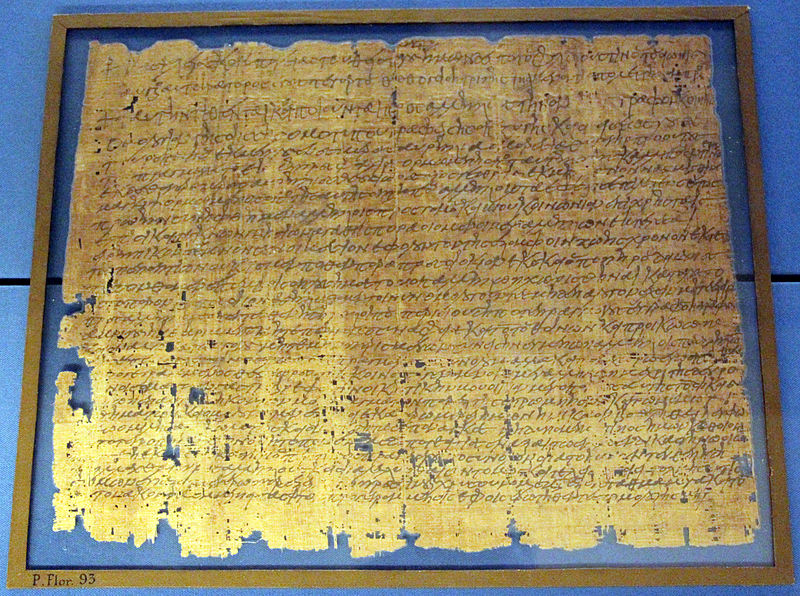

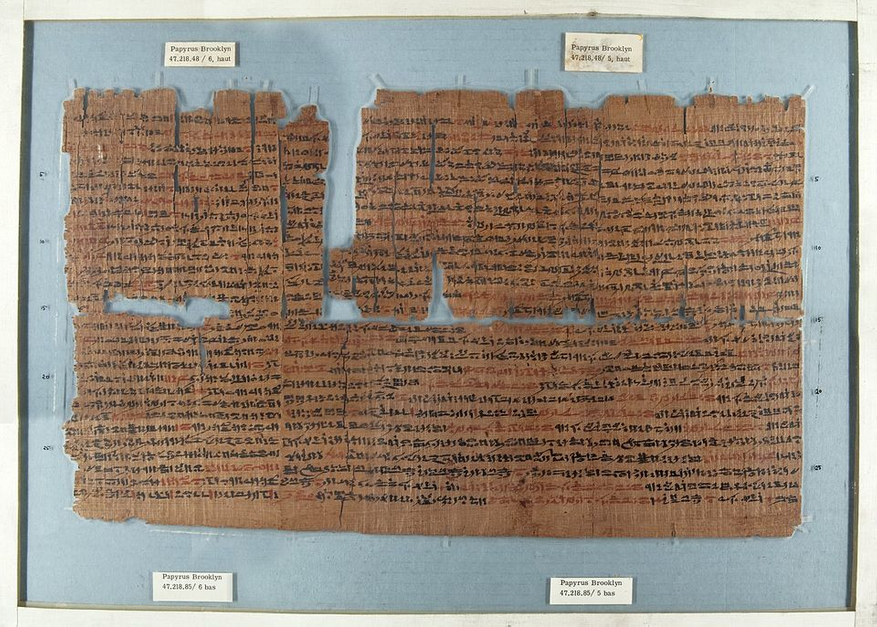

Со временем древние египтяне перешли на папирус — легкий и удобный материал для письма. Его делали из стеблей одноименного растения (также известного на латинском как Cyperus papyrus), которые разрезали на полосы, спрессовывали и высушивали. Полученные листы склеивали в длинные свитки, иногда достигавшие 40 метров. Папирус имел несколько важных преимуществ:

- Легкость по сравнению с глиной и камнем.

- Гибкость, позволявшая создавать длинные тексты.

- Удобство для письма тростниковыми кистями.

Но у папируса были и серьезные недостатки. Он легко крошился на сгибах, боялся влаги и производился только в Египте, что делало его дорогим импортным товаром для других стран. Несмотря на это, папирус стал основным носителем информации в древнем мире. На нем записывали религиозные тексты, медицинские трактаты, литературные произведения и официальные документы. Благодаря сухому египетскому климату многие папирусы сохранились до наших дней, став бесценным источником знаний о древних цивилизациях.

Папирус оставался главным материалом для письма вплоть до V века н.э., когда его постепенно начал вытеснять пергамент. Тем не менее, изобретение папируса стало важнейшим этапом в развитии письменности, позволившим сохранить и передать потомкам огромный пласт культурного наследия древнего мира. Этот материал сыграл ключевую роль в истории человечества, став предшественником современной бумаги.

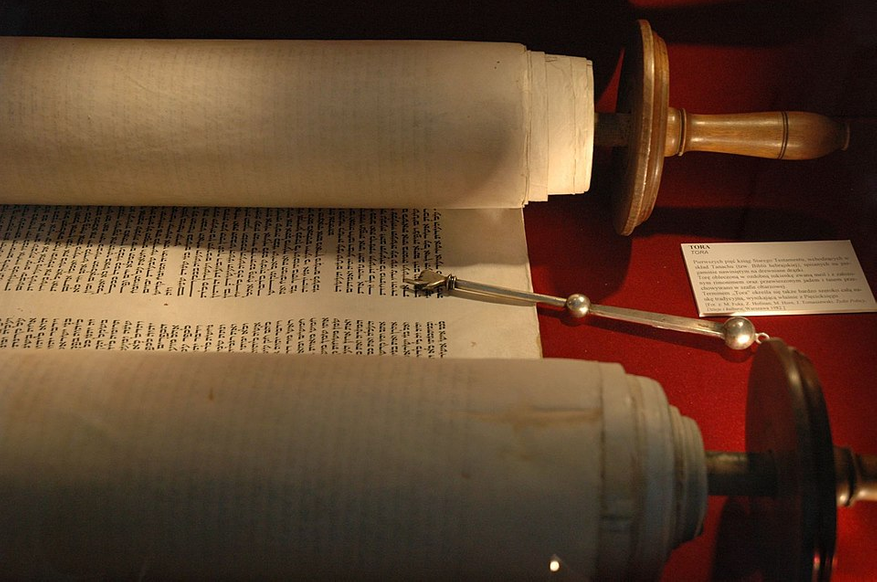

Пергамент: революция из кожи

Во II веке до н.э. в Пергамском царстве (Малая Азия) произошла настоящая революция в истории письменности — был разработан пергамент. Этот материал представлял собой особым образом обработанную кожу животных, преимущественно телят, овец или коз. Согласно легенде, его изобретение было вынужденной мерой: когда египетские власти запретили экспорт папируса в Пергам, местные мастера нашли ему достойную замену.

Технология изготовления пергамента была сложной и трудоемкой. Шкуры животных тщательно промывали, удаляли шерсть, затем натягивали на рамы и скоблили ножом, добиваясь идеальной гладкости. После этого их обрабатывали мелом и полировали пемзой. В результате получался тонкий, прочный и удивительно белый материал, значительно превосходящий по качеству папирус.

Пергамент обладал рядом революционных преимуществ:

- Возможность двустороннего письма.

- Устойчивость к сгибанию и влаге.

- Долговечность (мог храниться веками).

- Возможность повторного использования (текст можно было соскоблить).

- Универсальность (подходил как для свитков, так и для кодексов).

Особенно ценным было то, что пергамент позволял создавать кодексы — прообразы современных книг. Это изобретение полностью изменило культуру чтения и хранения знаний. Однако у пергамента был существенный недостаток — крайне высокая стоимость производства. Для создания одной книги требовались шкуры сотен животных. Например, для Библии формата А4 понадобилось бы около 300 овечьих шкур, что делало те «древние книги» настоящей роскошью.

Несмотря на дороговизну, пергамент быстро распространился по всему Средиземноморью. В Европе он оставался основным материалом для письма вплоть до позднего Средневековья. Особенно ценился велем — пергамент высшего качества из кожи новорожденных или даже неродившихся телят, отличавшийся особой тонкостью и белизной.

Интересно, что благодаря долговечности пергамента до нас дошли многие античные тексты, которые переписывались монахами в Средние века. А некоторые особо ценные пергаментные рукописи использовались многократно — старый текст соскабливали и наносили новый. Такие многослойные документы называются палимпсестами и сегодня, с помощью современных технологий, ученые могут прочитать все слои текста.

Рождение бумаги: Китай, I — II век до н.э.

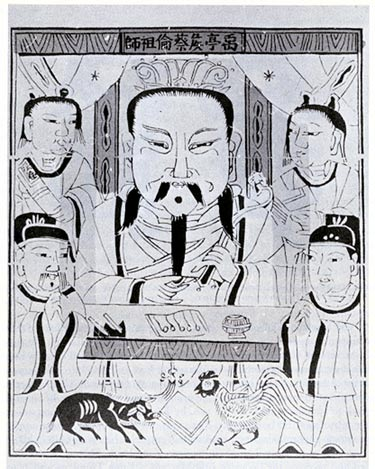

Согласно китайской традиции, бумагу изобрёл придворный чиновник Цай Лунь в 105 году н.э., представив императору листы из волокон тутового дерева, старых рыболовных сетей и тряпья. Однако археологические находки доказали: бумагу производили и раньше. В 2006 году в провинции Ганьсу обнаружили фрагмент бумаги с иероглифами, датированный 8 годом до н.э. — вероятно, её использовали как упаковку. А еще более древние образцы (II-I вв. до н.э.) были найдены на северо-западе Китая, хотя это была еще грубая, неотбеленная бумага.

Технологический прорыв китайских мастеров заключался в создании принципиально нового способа обработки растительных волокон. Они первыми догадались измельчать сырьё (коноплю, кору шелковицы, луб) в водной суспензии, отливать полученную массу на бамбуковые сита с подвижной рамой, а затем прессовать и сушить на горячих стенах. Этот процесс включал несколько ключевых этапов:

- Замачивание и ферментация (иными словами — переработка) растительного сырья.

- Тщательное разминание и измельчение волокон.

- Формирование листа с помощью подвижного сита.

- Прессование и сушка.

- Проклейка крахмальным раствором для улучшения качества поверхности.

Преимущества бумаги перед другими материалами были очевидны:

- Дешевизна производства (использовались отходы вместо дорогих шкур животных).

- Универсальность применения (письмо, упаковка, обои, веера, зонты).

- Лёгкость и компактность по сравнению с деревянными дощечками.

- Возможность массового производства.

Китайские власти осознавали стратегическую ценность изобретения и строго охраняли технологию на протяжении пяти веков. Только в 751 году после битвы при Таласе, когда китайские мастера попали в плен к арабам, секрет производства начал распространяться по миру. Арабские хроники сообщают, что пленные бумажных дел мастера были доставлены в Самарканд, где основали первую бумажную мастерскую за пределами Китая (подробнее об этом рассказано чуть ниже).

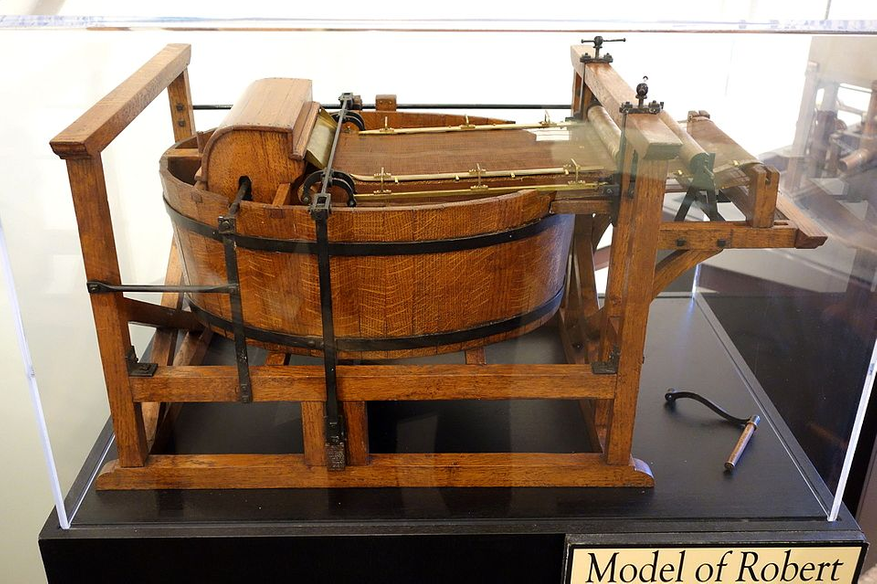

Изготовление бумаги по методу Цай Луня выглядело следующим образом:

Уникальные культурные и технологические условия Поднебесной действительно сделали её идеальной колыбелью для этого изобретения. Иероглифическая письменность, требовавшая компактного носителя, опыт шелководства, давший навыки работы с волокнами, и потребности огромной бюрократической машины империи — все эти факторы способствовали появлению и совершенствованию бумаги. К IX веку в Китае уже существовали государственные бумажные мануфактуры, выпускавшие различные сорта бумаги — от грубой упаковочной до тончайшей рисовальной, а бумажные деньги впервые появились именно здесь в XI веке. Это изобретение не просто изменило способы хранения информации — оно трансформировало всю мировую цивилизацию.

Как бумага покоряла мира

Как упоминалось ранее, после судьбоносной битвы при Таласе в 751 году, когда арабские войска одержали победу над китайской армией и захватили в плен нескольких мастеров бумажного дела, началось триумфальное шествие бумаги по всему миру, взяв свое начало с исламских земель.

Путь на Запад через арабские земли

В отличие от закрытого Китая, где технология хранилась в строжайшем секрете, арабские халифы из династии Аббасидов активно поощряли развитие бумажного производства, понимая его стратегическое значение для управления огромным халифатом.

Первая за пределами Китая бумажная мастерская была основана в Самарканде — городе, который вскоре стал синонимом высочайшего качества бумаги. Арабские мастера не просто переняли китайскую технологию, но и значительно её усовершенствовали. Они заменили традиционные китайские растительные волокна на льняные и хлопковые тряпки, что позволило получать более прочную и однородную бумагу. Водяные мельницы, широко распространённые в исламском мире, ускорили процесс измельчения сырья, сделав производство более эффективным.

К IX веку бумажные мастерские появились в Багдаде — интеллектуальном центре халифата, Дамаске — важнейшем торговом узле, и даже в далёком Каире. Арабские мастера разработали технологию проклейки бумаги крахмальным раствором, что значительно улучшило её качество для письма. К XII веку арабская бумага достигла такого совершенства, что кордовские мастера в мусульманской Испании производили гладкие, почти шелковистые листы, которые высоко ценились не только в исламском мире, но и в христианской Европе.

Европа: от сопротивления к революции

Христианский мир поначалу встретил бумагу с большим недоверием. Монахи-переписчики, столетиями работавшие с благородным пергаментом, с презрением называли её «ненадёжным восточным материалом», подозревая, что она не выдержит испытания временем. Пергаментные гильдии активно сопротивлялись распространению нового материала, защищая свои интересы (экономические в том числе).

Первые европейские бумажные мануфактуры появились только в XIII веке. В итальянском городке Фабриано мастера разработали уникальную технологию использования металлических форм с водяными знаками, что позволило создавать бумагу исключительного качества. Вскоре последовала испанская Хатива, где производство было налажено под влиянием мавританских традиций. А уже к 1400 году сам Ватикан массово перешёл на новый материал, оценив его практичность и доступность.

Решающим моментом в победе бумаги стало изобретение книгопечатания Иоганном Гутенбергом в середине XV века. Пергамент просто не выдержал экономической конкуренции — например, Библия Гутенберга на бумаге стоила примерно столько же, сколько 300 пустых пергаментных листов. К XVI веку бумага стала доминирующим материалом для письма и печати по всей Европе.

Азия: медленное принятие

Любопытно, что в соседних с Китаем странах бумага приживалась значительно медленнее, чем в далёкой Европе. В Японию технология попала ещё в VII веке через буддийских монахов, но долгое время использовалась преимущественно для искусства — изготовления изысканных ширм сёдзи, изящных фигурок оригами или красочных гравюр укиё-э. Японские мастера разработали уникальную технологию васи — прочной и долговечной бумаги из волокон коры гампи, мицуматы и кодзо.

В Корее к X веку создали собственный метод производства из коры шелковицы, результатом которого стала знаменитая ханчжи — бумага невероятной прочности и долговечности, которая могла служить десятилетиями. Корейцы даже разработали специальную бумагу для письма королевских указов, которая по ценности не уступала шёлку.

В Индии же до XVI века предпочитали писать на традиционных пальмовых листьях — лишь при империи Великих Моголов бумага стала массовым материалом. Даже в самом Китае бумага долгое время оставалась элитарным материалом, и только к

Этот неравномерный процесс распространения бумаги по миру показывает, как культурные традиции, экономические интересы и технологические возможности формируют историю даже самых революционных изобретений. От арабских мастерских до европейских мануфактур, от японских художественных традиций до корейских технологических инноваций — бумага в каждой культуре находила своё уникальное применение и значение.

Наши дни

На рубеже

К середине XIX века стоимость бумаги снизилась в 20 раз благодаря сразу нескольким технологическим прорывам. В 1844 году немецкий ткач Фридрих Готтлоб Келлер и химик Чарльз Фенерти независимо друг от друга разработали технологию производства бумаги из древесной целлюлозы, что решило проблему дефицита тряпичного сырья. Американские инженеры внесли свой вклад: в 1867 году появилась машина с бесконечной сеткой, а в 1880-х была разработана химическая варка целлюлозы по сульфатному методу. Эти инновации привели к тому, что к 1900 году мировое производство бумаги достигло 4 миллионов тонн, превратив её из элитарного продукта в повседневный массовый товар.

XX век принёс новые удивительные трансформации. В 1920-х годах появилась первая мелованная бумага для глянцевых журналов, в 1930-х — самокопирующаяся бумага для бланков, а в 1950-х началось массовое производство бумажных салфеток и полотенец. Особенно важным стало развитие упаковочных материалов — картона и гофрокартона, без которых невозможно представить современную логистику и торговлю.

С наступлением цифровой эры в конце XX века многие футурологи предрекали скорый закат бумажной эпохи, но реальность оказалась гораздо сложнее этих прогнозов. Вопреки ожиданиям, с 1980 по 2000 год мировое потребление бумаги не сократилось, а выросло на впечатляющие 126%. Этот рост объясняется появлением совершенно новых сфер применения: от гигиенической продукции до высокотехнологичных специализированных сортов.

Современная бумажная промышленность демонстрирует удивительную адаптивность. Сегодня около 40% всего производства приходится на упаковочные материалы, спрос на которые продолжает расти вместе с развитием электронной коммерции. При этом сохраняется устойчивый рынок высококачественных сортов: от термобумаги для кассовых чеков и факсов до плотных акварельных листов для профессиональных художников. Особого внимания заслуживает бумага для цифровой печати, которая должна отвечать строгим требованиям по гладкости, непрозрачности и электростатическим свойствам.

Заключение

От глиняных табличек до бумаги разны сортов — ни один материал не сопровождал цивилизацию так долго и преданно, как бумага. За две тысячи лет она превратилась из хрупких листов для императорских указов в универсальный материал, проникший во все сферы нашей жизни.

Бумага стала тихим революционером истории. Она пережила взлёты и падения империй, сохранила мудрость древних философов и позволила распространять идеи, менявшие мир. Когда-то её делали вручную, лист за листом, а сегодня гигантские фабрики производят сотни километров бумажного полотна в час.

Возможно, главный урок бумаги в том, что настоящие инновации не всегда требуют сложных технологий. Иногда достаточно смекалки — как у китайских мастеров, смешавших тряпьё и воду. И пока мир ищет «материалы будущего», бумага напоминает: будущее часто рождается из простых решений прошлого.

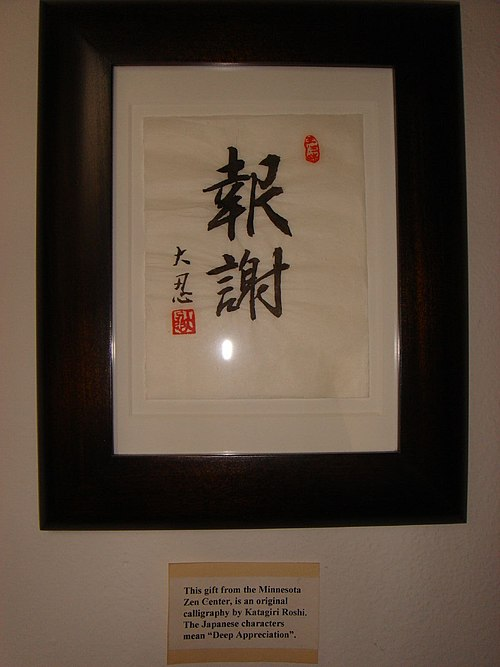

Изображение в превью: