Среди советских полупроводниковых приборов транзистор П416

занимает особое место. Его репутация состоит из противоречий: с одной стороны —

слава «капризного» и ненадежного компонента, готового выйти из строя при

малейшем поводе. С другой — статус незаменимого элемента для целого поколения

радиоаппаратуры, без которого многие знаковые устройства 60-х и 70-х годов

просто не увидели бы свет. Как уживались эти крайности, и почему эта

радиодеталь стала легендой?

Ответ на высокочастотный вызов времени

Ключ к пониманию незаменимости П416 кроется в его

специализации и моменте появления. Разработанный в конце 50-х — начале 60-х

годов, этот германиевый сплавной p-n-p транзистор предназначался для работы на

высоких частотах (ВЧ). В то время советская промышленность испытывала острую

потребность в подобных компонентах для бурно развивающегося производства

радиоприемников, особенно переносных и автомобильных, телевизоров, где он

находил применение в блоках ПТК (переключателях телевизионных каналов), а также

в спецтехнике.

Кремниевые технологии, которые позже подарят нам массовый и

куда более стабильный КТ315 и КТ361, тогда еще не позволяли создавать дешевые и

доступные транзисторы с приемлемыми высокочастотными характеристиками. Германий

же, несмотря на свои недостатки, обладал большей подвижностью носителей заряда,

что существенно упрощало достижение высоких рабочих частот на ранних этапах

развития полупроводниковой индустрии.

Базовый П416 обычно имел гарантированную граничную частоту

коэффициента передачи тока (fгр или fт) не менее 30 МГц. А вот его модификации

П416А и П416Б действительно имели повышенные частотные характеристики:

- П416А: fгр ≥ 60 МГц

- П416Б: fгр ≥ 80 МГц

Существовали другие германиевые ВЧ транзисторы (например,

П401-П403 — ниже по частоте; П422, П423 — сопоставимы с базовым П416; ГТ308,

ГТ309, ГТ311, ГТ313 — некоторые лучше по частоте или шумам), но П416А/Б

предлагали хороший компромисс частоты и доступности. Более высокочастотные

транзисторы часто были дороже, менее доступны или предназначались для

спецтехники. Кремниевые ВЧ транзисторы (КТ312, КТ306, КТ316, КТ325, КТ326 и

др.) появились позже или были дороже на начальном этапе.

Именно эта фактическая безальтернативность в критически

важной нише сделала его незаменимым на определенном этапе, заставляя инженеров

мириться с его сложным «характером».

Трудный характер германиевого первенца

Почему же П416 заслужил репутацию столь ненадежного? Причины

типичны для ранних германиевых полупроводников и несовершенства технологий того

времени. Прежде всего, это температурная нестабильность. Германий критически

чувствителен к нагреву: даже небольшой перегрев приводил к «уплыванию»

параметров, росту обратного тока коллектора, что легко могло спровоцировать

саморазогрев и необратимый тепловой пробой — та самая ситуация, когда

транзистор «горел». Это требовало применения радиаторов даже для такого

маломощного прибора или внедрения специальных схемных решений для

термостабилизации рабочей точки.

Добавляли проблем и низкие предельные обратные напряжения,

свойственные ранним германиевым транзисторам. Это требовало особой аккуратности

при проектировании цепей питания и защиты от возможных выбросов напряжения.

Кроме того, существовал значительный технологический разброс параметров.

Производство того периода не могло гарантировать высокую повторяемость

характеристик от экземпляра к экземпляру. Транзисторы из одной партии могли

существенно отличаться по коэффициенту усиления или частотным свойствам, что

вынуждало применять индивидуальную настройку аппаратуры или предварительный

отбор компонентов, усложняя и удорожая массовый выпуск.

Наконец, нельзя забывать и об общей чувствительности к

статическому электричеству и перегрузкам — неаккуратный монтаж или случайный

скачок тока при наладке легко могли вывести П416 из строя.

Укрощение «капризного»: инженерная смекалка в действии

Опытные разработчики и ремонтники прекрасно знали все эти

особенности «капризного» транзистора. Существовали целые методики его

«приготовления»: широкое использование отрицательных обратных связей для

стабилизации, тщательный подбор номиналов резисторов в базовых цепях,

обеспечение эффективного теплоотвода. Нередко транзисторы перед установкой

подвергались «тренировке» или тщательно отбирались по параметрам. Все эти

приемы, порой напоминавшие «танцы с бубном», были не прихотью, а

необходимостью, позволявшей заставить этот непростой элемент надежно выполнять

свою функцию в реальных устройствах.

Наследие и символ эпохи преодоления

Несмотря на все трудности, транзисторы серии П416 и его

модификации (П416А, П416Б) оставили неизгладимый след в истории советской

электроники. На них строились входные каскады и гетеродины множества культовых

радиоприемников — «Спидола», «ВЭФ», ранние модели «Океана», селекторы каналов

популярных телевизоров «Рекорд» и «Рубин». Их применение, пусть и во многом

вынужденное, стало мощным стимулом для инженерной мысли, заставляя

разработчиков искать нетривиальные схемотехнические решения для компенсации

недостатков имеющейся компонентной базы.

П416 — это яркий пример того, как технологические

ограничения и дефицит могут одновременно тормозить развитие и порождать

уникальные инженерные подходы, заставляя выжимать максимум из доступных

ресурсов. Он часто перегревался (особенно в самоделках радиолюбителей), требовал внимательного обращения из-за своих конструктивных особенностей, но

честно служил там, где другие не могли. Со временем его вытеснили более

совершенные кремниевые ВЧ-транзисторы, но память об этом маленьком, капризном,

но незаменимом герое своей эпохи осталась. Так что это не просто радиодеталь, а символ целой эпохи в истории отечественной радиоэлектроники, эпохи преодоления трудностей и торжества инженерной мысли.

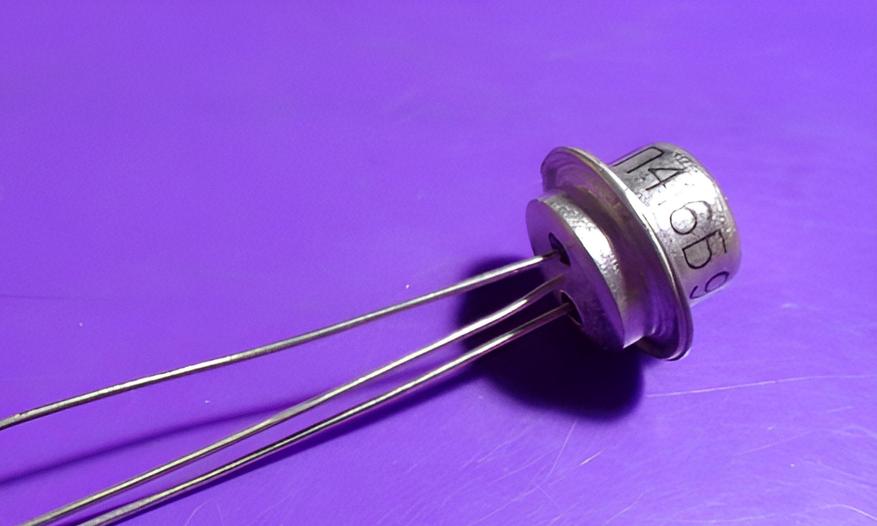

Изображение в превью:

Автор: Pchelkin & Co

Источник: Камера смартфона LG