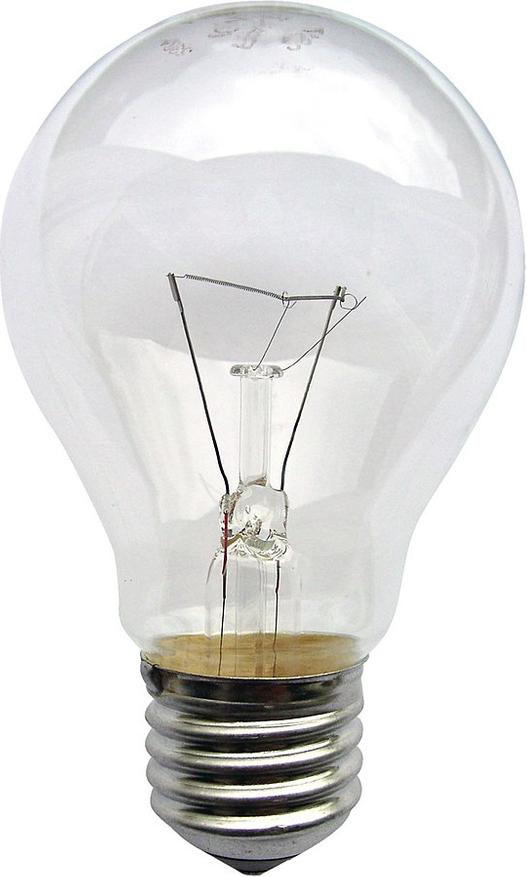

В новостных подборках и соцсетях периодически всплывают странные истории: человек засунул лампочку в рот и оказался в больнице. Выглядит как глупый розыгрыш или интернет-челлендж, но для врачей-отоларингологов и челюстно-лицевых хирургов это вполне реальная и, к сожалению, не редкая ситуация. Почти всегда она заканчивается, как минимум долгими попытками вытащить стеклянную колбу без травм. Попробуем спокойно разобраться, что тут происходит и почему.

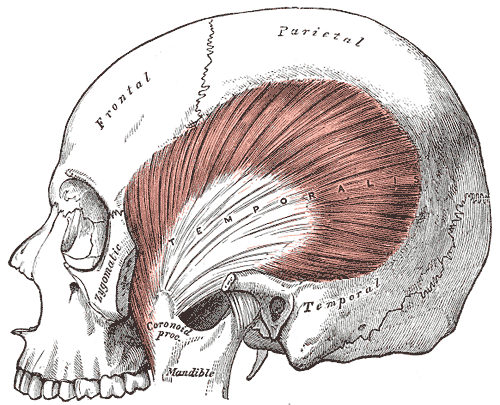

Начнём с геометрии. Классическая лампа «груша» формата A60 имеет максимальный диаметр около 60 мм. У человека средняя максимально возможная высота раскрытия рта между верхними и нижними резцами колеблется примерно в диапазоне 40-50 мм. В жизни это число плавает: кто-то открывает шире, кто-то меньше, у кого-то есть проблемы с суставом. Вопрос, как же лампа вообще туда попадает? Хитрость в том, что при вставлении её обычно ориентируют под углом, раздвигая щёки и проходя «по диагонали» между зубами. Плюс нижняя челюсть при активном открывании немного выдвигается вперёд, и сустав делает сложное скользящее движение. В момент ввода все эти миллиметры набегают и кажется, что запас огромный.

Почему обратно уже не идёт

А вот при попытке достать всё меняется. Во-первых, челюсть уже не может сместиться так свободно: объёмный предмет внутри ограничивает движение и не даёт суставу «докатиться» до привычной траектории. Во-вторых, срабатывает защитный рефлекс жевательных мышц, они поджимают рот. Не обязательно сильно, иногда совсем чуть-чуть, на пару миллиметров. Но именно этих миллиметров и не хватает, чтобы самая широкая часть колбы снова прошла между зубами.

В-третьих, нередко губы плотно обхватывают гладкое стекло. Получается слабый эффект присоса. Не вакуумные чудеса, конечно, но дополнительное сопротивление есть. Плюс страх. Он мгновенно повышает тонус мышц, и из «почти пролезает» превращается в «никак».

Чем это опасно

Стекло лампы тонкое и хрупкое. Любое неловкое движение, попытка «шевельнуть посильнее», микротрещина на колбе, контакт с зубами и она лопается. Осколки режут губы, язык, дно полости рта. Кровит сильно, вид пугает, дыхание может нарушиться. Самое неприятное — мелкие осколки и стеклянная пыль. Их легко вдохнуть. Врачам потом нужно не только доставать остатки, но и защищать дыхательные пути, иногда интубировать.

Металлический цоколь сам по себе острый по краям, он тоже травмирует, а если речь о компактной люминесцентной лампе старого образца, там ещё ртутные пары. Сломать такую в полости рта — идея из разряда «лучше даже не начинать». С современными светодиодными лампами вроде бы безопаснее, колба часто пластиковая. Но форма та же, габариты те же, а внутри жёсткая арматура. Ситуация с застреванием ничем не отличается, а шанс травмы при силовом извлечении всё равно велик.

Как действуют врачи

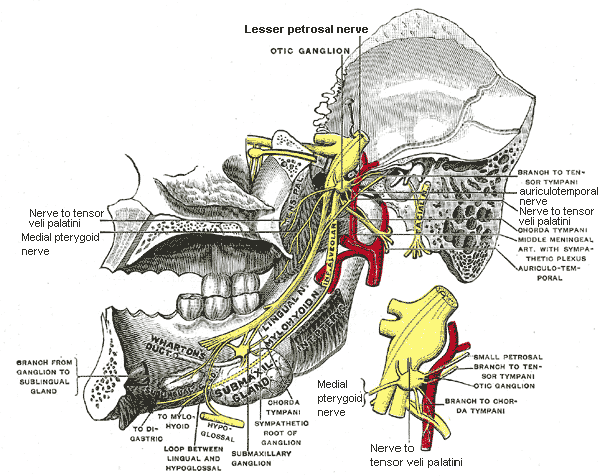

В экстренном отделении первым делом оценивают дыхание и кровотечение. Затем снимают мышечный спазм. Это может быть местная анестезия с блокадой ветвей нижнечелюстного нерва, иногда седация.

Как только тонус жевательных мышц падает, амплитуда открытия увеличивается — этих нескольких миллиметров достаточно, чтобы аккуратно развернуть предмет и вывести его тем же путём, каким он вошёл. Перед действиями лампу фиксируют и защищают ткани. Всё, чтобы стекло случайно не треснуло и чтобы не порезать слизистую. Если колба всё же сломалась до обращения, то достают фрагменты по частям под контролем света и отсоса, не позволяя крошкам уйти в глотку. Звучит не слишком романтично, зато работает и спасает от осложнений.

Чего точно не стоит делать дома

Не пытайтесь «выдернуть резко». Не пытайтесь «провернуть посильнее». Не стучите по колбе, не поддевайте её ложкой, не пытайтесь «сдуть вакуум» через трубочку. Это не бытовая задачка, а ситуация, где выигрыш — это сохранённые зубы и целая слизистая, а проигрыш — травма и операционная. Даже если получилось чуть-чуть сдвинуть, риск внезапного раскалывания колбы очень высок. И ещё: не заливайте внутрь масла или мыла. Скользко, да. Зато если всё же пойдёт трещина, смесь масла и крови превращает поле в кашу, где сложно контролировать осколки. В больнице используют контролируемые методики и инструменты. Домашняя импровизация здесь не друг.

Почему одни застревают, а другие будто бы легко справляются

Во-первых, «получилось один раз» не означает «всегда безопасно». Во-вторых, есть разные колбы: меньшего диаметра (формат A45) и большего, есть формы «свечки», есть узкие вытянутые. У кого-то суставы более подвижны, у кого-то межрезцовое расстояние больше нормы. Иногда действительно удаётся повернуть лампу так, что она выходит. Но закономерность простая, чем ближе диаметр предмета к вашему максимальному раскрытию рта, тем легче он зайдёт и тем проблемнее выйдет. Миллиметры решают всё.

Есть и отложенные проблемы. Даже если вытащили без стеклянного «салютa», челюстной сустав может ответить отёком, болезненностью, щелчками при жевании. Щёки и губы, микротрещинами. Слизистая воспалением. В редких случаях, подвывих сустава. Организм не любит экстремальных растяжений и давлений в зоне, где всё устроено тонко и тесно.

Что делать, если беда уже случилась

Спокойно дышать носом. Не паниковать. Не пытаться «посильнее». Поддержать лампу рукой, чтобы она не болталась. Аккуратно, без рывков, не вынимая предмет, ехать в приёмное отделение, где есть ЛОР или челюстно-лицевой хирург. Если рядом кто-то из родных, пусть сопроводит. В дороге лучше сидеть, корпус слегка наклонён вперёд. Если вдруг пошла кровь, её не глотают, а сплёвывают. Не едят, не пьют, не пытаются звонить зубам о стекло «на удачу». Звучит смешно, но в стрессовой ситуации люди делают странные вещи.

Можно ли придумать безопасный «трюк» с лампочкой?

По-честному, нет. Безопасная демонстрация, в которой никому ничего не грозит, строится на объектах, которые гарантированно меньше ваших физиологических пределов, плюс есть защита от разрушения. Гладкая стеклянная колба больших размеров не подходит по определению. Да и зачем? Есть масса иллюзий и фокусов, где не нужно рисковать зубами, речью и дыхательными путями.

И вот ещё мысль, чуть в сторону. Мы часто недооцениваем роль автоматических движений. Челюсть, язык, мягкое нёбо — всё это работает почти без сознательного контроля, как ходьба. Когда в эту систему попадает крупный, хрупкий предмет, она начинает защищаться: где-то сжимается, где-то отталкивает, где-то «замерзает». Этим и опасны подобные «эксперименты». Не тем, что «ваш рот слабый», а тем, что он умный и будет делать то, что считает правильным, не посоветовавшись с вами.

Вывод

Стеклянной лампочке в полости рта не место. Если уж по какой-то причине предмет туда попал и застрял, не геройствовать. Врачам это знакомая история, у них есть анестезия, роторасширители, протекторы и отработанные приёмы. У вас, только страх и гладкое стекло. Слишком неравный матч. И напоследок. А что если взять «маленькую, узкую, пластиковую». Ответ тот же. Как только габариты приближаются к пределу вашего открытия рта, вы играете в рулетку. Разница лишь в том, на какой минуте станет больно. Лучше не проверять.

Изображение в превью: