В начале 1980-х годов граждане Советского Союза и

Соединенных Штатов Америки жили в совершенно разных информационных реальностях,

и наиболее наглядным проявлением этого было количество доступных телеканалов.

Если советский зритель, как правило, мог выбирать всего из нескольких программ,

то в США число каналов для многих уже исчислялось десятками, а порой и

переваливало за сотню. Этот колоссальный разрыв был не просто вопросом

технического развития, но прямым отражением глубинных различий в устройстве

двух обществ, их экономике и отношении к средствам массовой информации.

Строго дозированный эфир в СССР

Телевидение в СССР представляло собой жестко

централизованную систему под управлением Гостелерадио СССР и идеологическим

контролем партийных органов. Его основная задача заключалась в формировании

единого информационного и культурного пространства страны, просвещении граждан

и, безусловно, продвижении социалистических ценностей. В этой модели не было

места конкуренции или стремлению к максимальному разнообразию ради привлечения

зрителя как потребителя.

Система вещания охватывала четыре основные программы, каждая

из которых занимала свою нишу. Первая программа являлась главным общесоюзным

каналом с широкой тематикой — от официальных новостей («Время») и политических

программ до популярных научно-популярных и развлекательных передач. Ее сетка

вещания часто предусматривала длительные дневные перерывы, когда в эфире

демонстрировалась настроечная таблица. Вторая программа дублировала часть

центрального вещания для других часовых поясов и предлагала собственные

передачи разной направленности, включая образовательные и культурные.

Московская программа была ориентирована на столичный регион, освещая его жизнь

и события. Четвертая программа, или Учебная, носила выраженный просветительский

характер, транслируя лекции и образовательные курсы по различным дисциплинам,

хотя иногда в ее эфир попадали и научно-популярные фильмы, интересные более

широкой аудитории. Всего же насчитывалось аж шесть каналов, но принимать все каналы могли далеко не все граждане.

Доступность даже четырёх программ не была повсеместной.

Несмотря на усилия по развитию наземной и спутниковой сети «Орбита»,

технические возможности огромной страны не позволяли доставить все программы в

каждый уголок, и в отдаленных районах телевизионный выбор мог ограничиваться

одной или двумя программами.

Конкуренция как двигатель прогресса в США

В Соединенных Штатах телевидение изначально развивалось как

бизнес, движимый конкуренцией за аудиторию и рекламные доходы. В 80-е годы

основу составляли несколько крупных эфирных сетей (таких как ABC, CBS, NBC, а

чуть позже и Fox), вещающих на всю страну. Их программная политика строилась

исходя из необходимости привлечь как можно больше зрителей, чтобы продать

рекламное время.

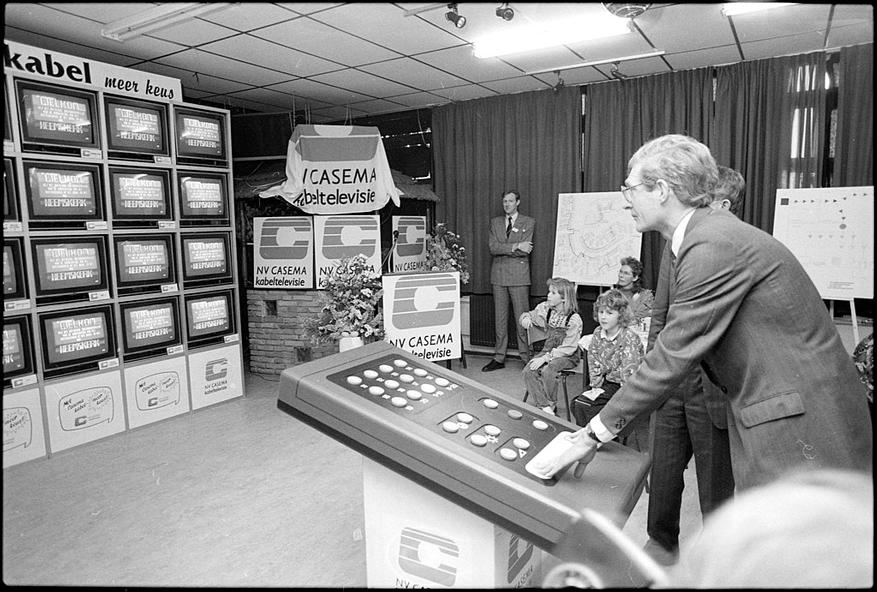

Параллельно с эфирным телевидением, в 70-е и 80-е годы

произошла настоящая кабельная революция. Появились десятки, а затем и сотни

специализированных каналов, предлагающих контент на любой вкус: новости, спорт,

кино, музыка, образовательные программы и многое другое. Эти каналы

финансировались за счет абонентской платы, что открывало широкие возможности

для создания нишевого и разнообразного контента, не ограниченного рамками эфирного

формата или требованиями «массовости» для рекламодателя. К середине

80-х кабельное телевидение стало доступно половине американских семей, предлагая

им беспрецедентный выбор.

Система определяет количество

Количественный разрыв в числе каналов между СССР и США

объяснялся не только техническим уровнем (хотя инфраструктура и играла роль),

но прежде всего фундаментальными системными факторами:

Во-первых, роль и цель телевидения были принципиально

разными. В СССР это был инструмент государства, призванный информировать,

воспитывать и объединять граждан в рамках единой идеологии. Избыток каналов не

соответствовал этой цели и даже мог рассматриваться как фактор дезориентации. В

США телевидение — это прежде всего коммерческое предприятие, цель которого —

получение прибыли через продажу контента и рекламы.

Во-вторых, экономическая модель диктовала разные пути

развития. Советское телевидение финансировалось из госбюджета и не зависело от

зрительского спроса или рекламных поступлений. Отсутствие этих стимулов не

создавало запроса на расширение сетки вещания. Американское телевидение,

наоборот, процветало благодаря доходам от рекламы (для эфирных сетей) и подписки

(для кабельных каналов). Финансовая модель напрямую подталкивала игроков рынка

к созданию новых каналов для привлечения разных сегментов аудитории.

В-третьих, государственная монополия в СССР исключала

конкуренцию как таковую. Существовало одно ведомство, определяющее всю

программную политику. В США рынок был открыт для множества частных компаний,

которые конкурировали между собой за внимание зрителя, тем самым стимулируя

рост количества каналов и разнообразия контента.

Технические возможности, безусловно, накладывали ограничения

на скорость развития и доступность вещания в СССР, но даже при гипотетическом

наличии «американских» технологий, политическая и экономическая

система не создала бы спроса на сотню каналов. В США же технология, особенно развитие

кабельных и спутниковых систем, активно использовалась именно потому, что рынок

требовал новых возможностей для доставки контента, движимый коммерческим

интересом.

Разные миры контента

Разница в количестве каналов была лишь вершиной айсберга,

скрывающего совершенно разные подходы к контенту и информационному

пространству. Советское телевидение, несмотря на свою ограниченность, могло

предлагать программы высокого качества в определенных жанрах, создаваемые

централизованно. Но оно было унифицированным и идеологически выверенным.

Даже цветное вещание, внедрённое в 1967 году, использовало

систему SECAM — выбор, обусловленный комплексом факторов, включая технические

особенности, экономические аспекты лицензирования и политическую ориентацию

(например, сближение с Францией). Несовместимость с другими стандартами

вещания, такими как PAL, действительно создавала определённый барьер для приёма

западных трансляций, что вписывалось в общую политику изоляции, но, вероятно,

не являлась единственной или главной причиной выбора системы.

Американское телевидение, при всем изобилии, часто страдало

от погони за рейтингами и засилья рекламы, но предоставляло зрителю

беспрецедентный выбор и возможность найти контент по самым специфическим

интересам, включая доступ к альтернативным точкам зрения.

Советская система, жертвуя разнообразием, стремилась к

максимально широкому охвату населения: к середине 1980-х годов был достигнут

очень высокий уровень проникновения телесигнала во многие, включая отдалённые,

регионы и населённые пункты страны. Это порождало парадокс: при формальном

наличии 3-4 каналов, многие зрители фактически смотрели один — из-за

технических ограничений или намеренного дублирования программ.

Телевизионный ландшафт 80-х годов в СССР и США был прямым

отражением двух разных социальных, политических и экономических систем, где

роль и структура медиа определялись фундаментальными ценностями и приоритетами

каждого общества.

Изображение в превью: