Если вы когда-либо любовались античными скульптурами, то, вероятно, замечали одну загадочную особенность: у многих из них пустые глазницы, лишенные зрачков и радужки. Этот эффект придает статуям загадочный, даже мистический вид, будто они смотрят сквозь вас в вечность. Почему же так получилось? Была ли это ошибка древних мастеров, особенность их художественного стиля или же утрата первоначального облика скульптур?

Античные скульптуры были окрашены

Сегодня мы привыкли видеть античные статуи как белоснежные произведения искусства, однако в древности они были ярко раскрашены. Это касалось и глаз: зрачки и радужки прорисовывали краской, делая взгляд живым и выразительным. Однако под воздействием времени и погодных условий краска полностью стерлась, оставив после себя только голый мрамор.

Современные исследования, основанные на анализе микроскопических частиц пигментов, позволили реконструировать первоначальный вид античных статуй. Они были далеки от того минималистичного образа, который мы видим сейчас. В Древней Греции и Риме скульптуры покрывали не только красками, но и позолотой, а детали прорабатывали настолько тщательно, что они выглядели почти живыми.

Использование инкрустации: глаза как отдельный элемент

Во многих случаях скульпторы вообще не рассчитывали на то, что глаза будут высечены прямо в мраморе. Вместо этого их делали отдельными вставками из различных материалов:

- Стекло — прозрачность позволяла создать реалистичный эффект влажного глаза.

- Оникс, кварц или другие полудрагоценные камни — придавали выразительность взгляду.

- Бронза или серебро — зрачки могли быть металлическими, что добавляло статуе особого блеска.

Ярким примером такой техники является бюст императора Калигулы, где глаза были сделаны из оникса и вставлены в мраморное лицо. В римских портретных скульптурах инкрустированные глаза встречались особенно часто, поскольку реализм в изображении личности играл важную роль.

Со временем вставные элементы разрушились или были утрачены, и теперь мы видим лишь пустые глазницы, которые раньше были яркими и живыми.

Художественный стиль и философский символизм

Стоит отметить, что в некоторых случаях пустые глазницы были осознанным художественным решением. В разные эпохи античности скульптурный стиль эволюционировал:

- Архаический период (VII-VI вв. до н. э.) — фигуры были стилизованными, с широко раскрытыми глазами и условными чертами лица. Глаза часто изображались очень крупными, так как считалось, что они символизируют одухотворенность.

- Классический период (V-IV вв. до н. э.) — появилось стремление к анатомически точному изображению человека, но скульпторы могли оставлять глазницы пустыми, чтобы подчеркнуть божественную или героическую природу персонажа.

- Эллинистический период (III-I вв. до н. э.) — скульпторы стали передавать эмоции и динамику, а глаза играли ключевую роль. Однако даже тогда встречались статуи с пустыми глазницами, особенно если это были образы богов или мифологических существ.

Таким образом, отсутствие зрачков могло символизировать не только утрату, но и особую задумку мастера. Например, статуи богов часто изображали с отрешенным взглядом, подчеркивая их сверхчеловеческую природу.

Эффект светотени: хитрый прием скульпторов

Интересно, что даже без прорисованных глаз античные скульптуры все равно могут выглядеть живыми. Это связано с игрой света и тени.

Глубокие пустые глазницы создают выразительные тени, которые делают взгляд статуи меняющимся в зависимости от угла освещения. Именно благодаря этому эффекту античные статуи могли выглядеть разными в разное время суток: утром — задумчивыми, днем — суровыми, а вечером — почти мистическими.

Этот прием особенно часто использовался в римских бюстах, где скульпторы играли с глубиной резьбы, чтобы создать эффект движения взгляда. Даже сегодня в музеях, при правильном освещении, можно заметить, как изменяется выражение лица древних скульптур.

Утрата элементов и влияние времени

Не стоит забывать, что античные статуи, которые дошли до нас, часто сильно повреждены. Многие из них были разрушены в результате войн, стихийных бедствий или просто времени. Утрата глазных вставок могла быть следствием разграбления или естественного разрушения.

Кроме того, в Средние века некоторые статуи подвергались варварскому отношению: их использовали как строительный материал, сбивали лица и глазницы, считая их языческими идолами. Все это привело к тому, что сегодня мы видим лишь часть их былой красоты.

Заключение

Пустые глазницы античных скульптур — это не ошибка древних мастеров, а либо результат утраты инкрустации, либо осознанное художественное решение. Когда-то эти статуи были разукрашены и инкрустированы камнями, стеклом и металлом, создавая эффект живого взгляда.

Современные технологии позволяют воссоздать их первоначальный облик, и, возможно, если бы мы увидели их в цвете и с сияющими глазами, наше восприятие античного искусства кардинально изменилось бы.

А как вам кажется, было бы интереснее видеть эти статуи в их первозданном виде или же их нынешняя форма придает им особое очарование?

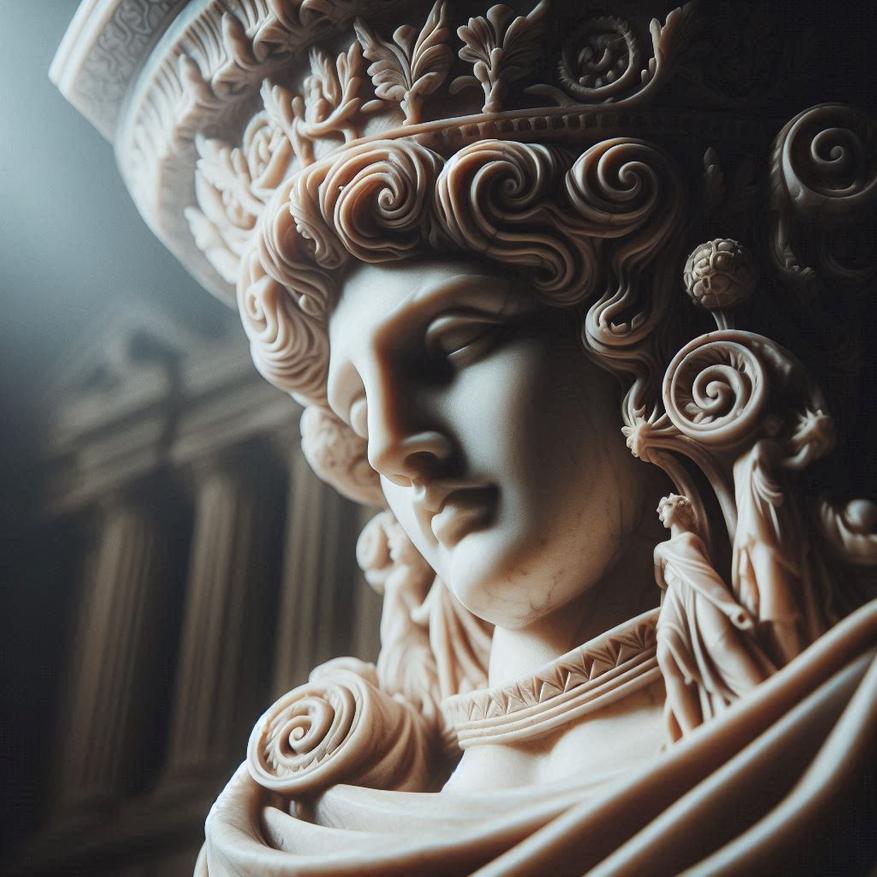

Изображение в превью: