Если вы откроете любой сборник русских народных сказок: Афaнасьева, Даля, сказки с Севера или Урала, увидите весь звериный мир: медведь, волк, лиса, заяц, иногда ёж, журавль, даже комар. Но не лось.

Такое отсутствие слишком заметно, чтобы быть случайностью.

Поначалу хочется объяснить просто: мол, лось непригоден для сказок. Он не хитёр, не смешон, не коварен. Но чем глубже смотришь, тем сильнее ощущение: это не «нет», а «не говорят». Не забыли, не трогают.

Лось — не герой сюжета, а дух пространства

Лося почти невозможно очеловечить. У него нет мимики, он не приближается к человеку как медведь, не ворует, не разговаривает, не глупит. Он всегда немного в тумане, между болотом и лесом. И, как ни странно, именно это роднит его не с персонажами сказки, а с духами леса.

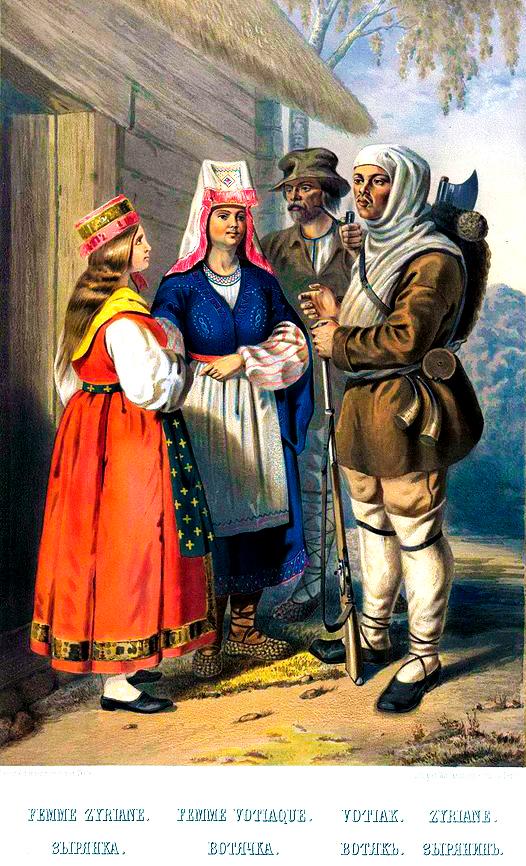

В этнографических записях финно-угорских народов: коми, пермяков, мери лось выступает не как зверь, а как «лесное существо, стоящее на границе миров». В пермском зверином стиле (VIII-X века) на бронзовых пластинах, вытянутые фигуры лосей, где рога превращаются в дерево жизни. Это не «божество», но и не дичь, скорее, образ духа среды.

У восточных славян прямо такого культа не зафиксировано, но культурное влияние северных соседей очевидно. Там, где заканчивалась пашня и начиналась тайга, ощущение лося как «чужого, большого, молчаливого» сохранялось особенно сильно.

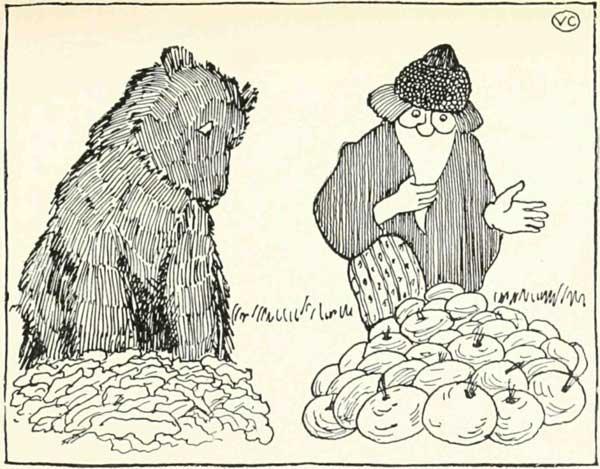

Почему медведь — в сказке, а лось — нет

Медведь стал персонажем, потому что был «почти человек»: ходил на задних лапах, ел мёд, мог залезть в амбар. Его можно было назвать Мишей, потешить или победить хитростью.

С лосем так не получалось. Он не обживает крестьянское пространство. Это зверь не двора, а глубины. И русская сказка, продукт мира земледельца, печи и избушки, выбирала тех, кто живёт рядом. Как писал Владимир Пропп, лось не вошёл в сказку, потому что не участвовал в человеческом быту, он принадлежал сфере охотничьего мифа.

Табу и обходные имена

В северных охотничьих традициях лося часто не называли прямо. Его заменяли:

«сохатый», «немой ходок», «лесной скот», «тот, что идёт без звука». Это не страх, а уважение: если назвать, то можно спугнуть удачу. В словах слышится простая мысль: его имя — не для бытовых разговоров.

И ещё одна странная вещь. В словарях народных названий звёзд (например, у Снегирёва) зафиксировано: Созвездие Большой Медведицы в Архангельской, Вологодской, Пермской, Псковской, частично Сибирской губерниях называли «Лось», «Лосиха», «Сохатый».

Не везде, но в северной части Руси, очень часто.

Может, это и есть ответ: на небе, он главный зверь. На земле, молчат.

Следы в вещах, а не в словах

Когда исчезают слова, остаются предметы.

- Пермский звериный стиль — бронзовые изображения лося с крыльями, с человеческим лицом, с деревом вместо рогов.

- Северные вышивки. В работах Бориса Рыбакова описаны полотенца и рушники, где вышита женская фигура-дерево, а по сторонам рогатые звери. Возможно, отголоски древней охотничьей символики.

- Шаманские бубны у саамов и коми, на верхнем уровне мира стоит лось или олень.

- Топонимы: Лосево, Лосиха, Лососинное, Лосиный остров — память о звере оказалась прочнее, чем сказка.

Финно-угорская версия: лось как небесный зверь

В соседних традициях у финнов, саамов, манси, коми лось не исчез. Он герой.

В эпосе «Калевала» небесный лось убегает на север, герой преследует его, оставляя на небе след, Млечный Путь. У манси шестиногий лось, у которого отрубают две ноги, чтобы человек смог его догнать. У саамов солнце по небу тянет огромный лось.

Этот миф живёт там, где жизнь — охота. У славян — пашня. И фольклор развился не из ружья, а из сохи.

Заключение

Почему лося нет в русских сказках?

Потому что он не «персонаж», а пространство. Не сосед, а свидетель. Его не приручили словом. Он живёт не в шутке и не в moral’oй, а в молчании.

И, может быть, именно поэтому, когда на лесной дороге вдруг появляется силуэт с широкими рогами, человек сначала замирает и только потом вспоминает, что у него есть телефон.

Изображение в превью: