Давайте

начистоту: сегодня мы воспринимаем специи как нечто само собой

разумеющееся, почти как воздух. Я захожу в магазин, и пакетик душистого

чёрного перца стоит дешевле чашки самого простого кофе. На любом рынке

мне с улыбкой отвесят щедрую горсть огненного чили, золотистой куркумы

или ароматного кориандра. Специи стали фоновым шумом гастрономии —

приятным, но совершенно обыденным. Мы добавляем их в супы, посыпаем ими

мясо, даже бросаем при готовке замороженной овощной смеси, не задумываясь о том, какой путь

проделали эти высушенные семена, кора или корешки.

Но

стоит перенестись в Cредневековье, взяв напрокат у Алисы машину времени, как привычная

картина мира трещит по швам. Здесь за мешочек перца, который я сегодня

небрежно кидаю в корзину, можно было бы купить целое поместье с

деревенькой. Императоры дарили специи друг другу как величайшую ценность,

ими награждали вассалов и давали в приданое дочерям. Щепотка

шафрана стоила как хороший конь, а фунт мускатного ореха мог обеспечить

человеку безбедную старость.

И ведь что самое поразительное: перец как

рос на своих лианах в Индии, так и растёт. Ни климат, ни его урожайность

за тысячу лет принципиально не изменились. Так в чём же было дело?

Почему обычная приправа превратилась в «чёрное золото»? Или, точнее, почему всё настолько подешевело?

Сначала было слово. И слово было «далеко»

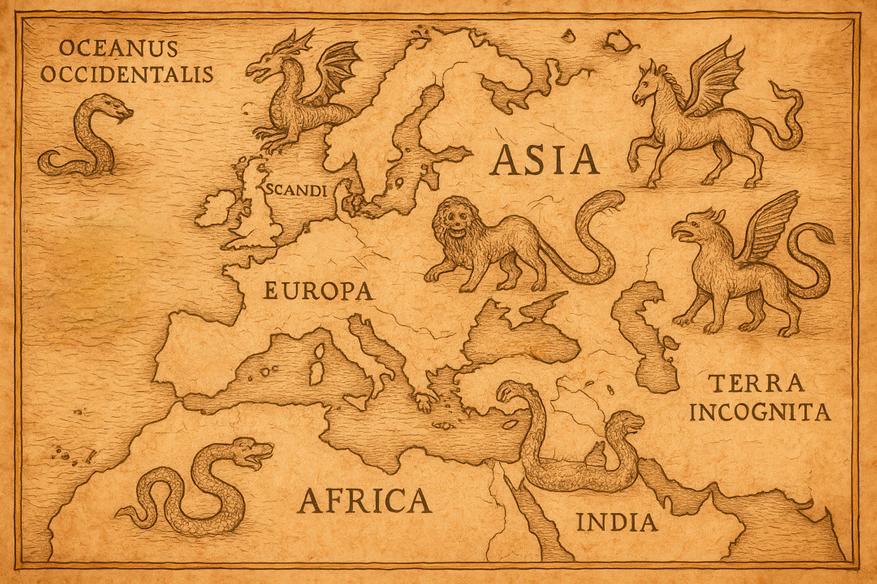

Чтобы

понять корень средневековой дороговизны пряностей, нужно осознать одну

простую вещь: для европейца того времени Индия была не просто другой

страной. Она была другим миром, почти другой планетой. Абсолютное

большинство специй, от которых сходили с ума европейские аристократы, —

гвоздика, мускатный орех, корица, чёрный перец — произрастало в крайне

ограниченном ареале. «Острова пряностей» (сегодняшние Молуккские острова

в Индонезии), южные регионы Индии и остров Цейлон (нынешняя Шри-Ланка)

были почти единственными источниками этого богатства на всей планете.

Для

средневекового рыцаря или купца из Парижа, Лондона или Нюрнберга эти

земли находились дальше, чем для нас сегодня — Луна. На Луну у нас есть

карты, расчёты траекторий и чёткое понимание, где она находится. А тогда

не было ни точных карт, ни, собственно, понимания, где конкретно искать

источник этого благоухающего сокровища. Были лишь слухи, легенды и

обрывочные сведения. Знали одно: оно приходит с Востока. Таинственного,

сказочного Востока, где, по рассказам, корицу охраняют гигантские птицы,

а перец стерегут крылатые змеи.

Европейцы

не имели прямого доступа к этим землям. Они были последним звеном в

длиннющей цепи перекупщиков. Весь товар шёл к ним через третьи, а то и

десятые руки арабских и персидских купцов, которые везли его по Великому

шёлковому пути или морскими маршрутами через Индийский океан. Источник

был скрыт за туманом расстояния и монополией посредников, и сама эта

удалённость уже закладывала основу для будущей баснословной цены.

Тысяча пошлин и один верблюд

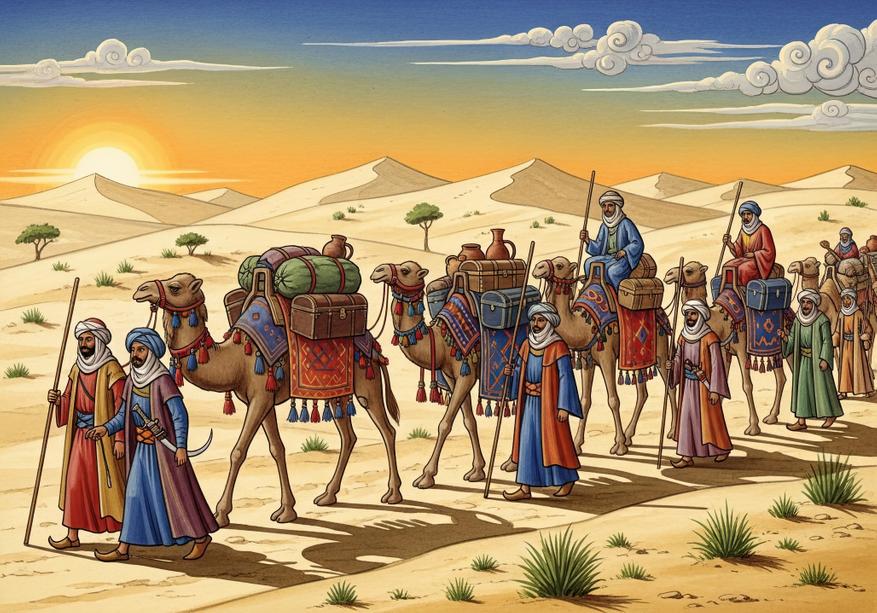

До

эпохи Великих географических открытий путь специй в Европу был

мучительно долгим и опасным, и на каждом его этапе цена товара росла в

геометрической прогрессии. Представьте себе эту логистическую цепочку.

Всё начиналось с простого крестьянина где-нибудь на Малабарском

побережье Индии или на одном из индонезийских островов. Он выращивал и

собирал урожай перца или гвоздики, а затем продавал его местному

скупщику за сущие гроши. Для крестьянина на этом история заканчивалась, а

для специй — только начиналась.

Давайте проследим за судьбой условного мешка с перцем. Всё начиналось где-нибудь в индийском или индонезийском селении, где крестьянин, вырастивший драгоценный урожай, продавал его за сущие гроши местному скупщику. На этом этапе перец стоил дёшево. Но дальше начиналась настоящая магия наценок.

Местный

купец, собрав партию товара, перепродавал её уже более крупному

торговцу, возможно, арабскому или персидскому, чьи корабли-дау стояли в

порту. Тот вёз драгоценный груз через Индийский океан, огибая Аравийский

полуостров, к портам Красного моря или Персидского залива. Здесь специи

снова перегружали — теперь уже на верблюдов — и караваны отправлялись в

долгое путешествие по пустыням к великим торговым центрам Ближнего

Востока: Александрии, Антиохии или Бейруту.

Каждый,

абсолютно каждый участник этой длинной цепочки закладывал в цену не

только свою прибыль. В стоимость входили колоссальные риски: корабль мог

утонуть, караван — быть разграбленным. В неё закладывалось время

оборота капитала, ведь от покупки товара в Индии до его продажи в Египте

могли пройти годы. И, конечно же, налоги, пошлины и взятки. Каждый

эмир, шейх, султан или просто атаман банды с большой дороги, через чью

территорию следовал караван, считал своим святым долгом «отщипнуть» от

него долю. Бедуины требовали плату за проход, городские стражники — за

въезд в ворота, портовые чиновники — за погрузку.

К

тому моменту, как мешок с перцем наконец-то добирался до портов условного Леванта, его цена уже успевала вырасти в десятки, если не в сотню раз по

сравнению с первоначальной. Путешествие по Азии превращало простую

пряность в очень дорогой товар. Но самое интересное было ещё впереди.

Это было только начало его превращения в настоящее сокровище.

Солёная цена пряного груза

Сегодня

мы привыкли думать о морских перевозках как о самом дешёвом способе

доставить груз из точки А в точку Б. Гигантские контейнеровозы неспешно

бороздят океаны, и стоимость транспортировки одной единицы товара в них

стремится к нулю. Но в античности и Средневековье всё было с точностью

до наоборот. Морской путь был настоящим адом, порой даже более дорогим и

опасным, чем наземный.

Представьте

себе не современный сухогруз, а маленький, неповоротливый деревянный «убей-тазик» — торговую нефу или когг. Эти кораблики не умели ходить

против ветра и старались держаться поближе к береговой линии, что делало

их путешествие мучительно долгим.

У их капитанов не было ни спутниковой

навигации, ни точного прогноза погоды. Любой внезапный шторм, коих в

Средиземном море немало, мог с лёгкостью отправить на дно и весь

драгоценный груз, и всю команду. Потеря одного такого судна была для

купца финансовой катастрофой.

Но даже если погода благоволила, оставалась другая, не менее серьёзная угроза — пираты. Средиземное море буквально кишело корсарами всех мастей — от берберийских пиратов из Северной Африки до независимых «джентльменов удачи». Корабль, гружёный специями, был для них самой желанной добычей. Захватить такой приз означало обеспечить себя на всю оставшуюся жизнь. В итоге до портов назначения в Европе доходила лишь малая часть отправившихся в путь кораблей. И стоимость утонувших и разграбленных судов, разумеется, закладывалась в цену того товара, которому всё-таки повезло добраться до прилавка.

Монополия — двигатель сверхприбыли

Итак,

наш многострадальный мешок перца, пережив океанские штормы, пустынных

бандитов и средиземноморских пиратов, наконец-то прибыл в порт. Казалось

бы, его приключениям конец? Как бы не так. Здесь в игру вступали

главные хищники средневековой торговли, превратившие продажу пряностей в

настоящее искусство извлечения сверхприбылей. Речь, конечно же, об

итальянских торговых республиках — в первую очередь о Венеции и, в

меньшей степени, о Генуе.

К

Позднему Средневековью Венецианская и Генуэзская республики, благодаря своему флоту и

хитрой дипломатии, добились практически полной монополии на торговлю с

Востоком. Именно венецианские купцы скупали все специи, прибывавшие в

порты Египта и Сирии. Они заключили эксклюзивные договоры с мамлюкскими

султанами и стали единственным «окном в Европу» для восточных товаров.

Арабским торговцам просто некому было больше продавать свой товар, и

венецианцы диктовали им свои закупочные цены.

А

затем, привозя «золотой» товар в свои доки на Риальто, они становились

последним и самым жадным «фильтром» в этой цепочке. Остальной Европе —

Франции, Англии, Священной Римской империи — пряности были нужны как

воздух, это вопрос престижа, и купить их можно было только у венецианцев. А они вели себя соответственно. Они перепродавали специи остальной Европе — Франции, Англии, Священной Римской империи — с наценкой в сотни, а то и тысячи процентов. Они были последним и самым жадным «фильтром» в этой длинной цепочке.

Именно их флот развозил «золотой» товар по европейским речным и морским артериям, и именно они диктовали конечную цену. Так стараниями итальянских купцов просто очень дорогие пряности превращались в предмет роскоши, доступный лишь королям, высшему духовенству и самым могущественным феодалам.

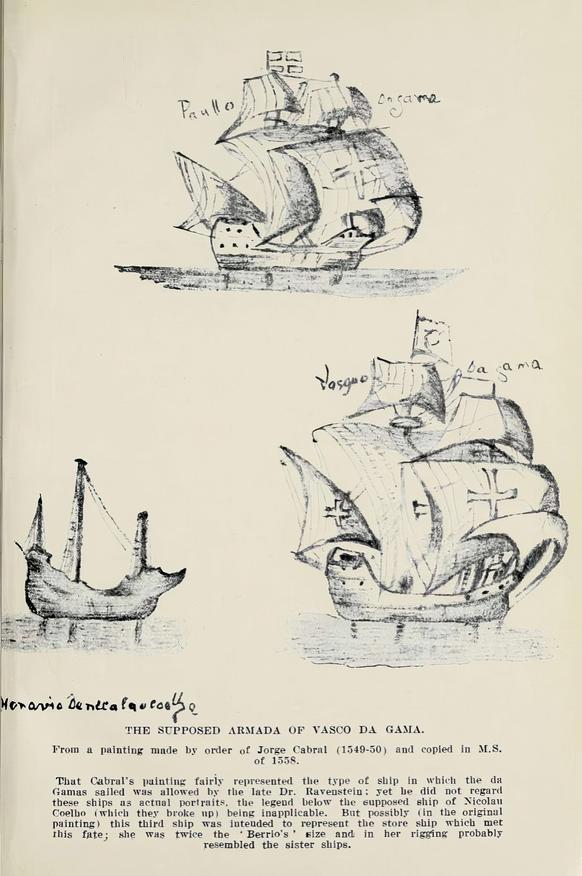

Революция №1: Обогнуть Африку

Веками

эта система казалась незыблемой. Венецианская и арабская монополии

душили европейскую экономику, выкачивая из неё серебро и золото в обмен

на ароматные зёрнышки. Но к концу XV века терпение у других европейских

держав лопнуло. Португальцы и испанцы, географически расположенные на

атлантическом побережье и отрезанные от средиземноморской торговли,

начали отчаянно искать альтернативный путь к сокровищам Индии. Их

главной мечтой было одно — добраться до источника пряностей напрямую,

вырезав всех посредников.

Технологии

к тому времени шагнули вперёд. Появились новые типы кораблей —

каравеллы. Они были крупнее, прочнее и, что самое главное, обладали

лучшей манёвренностью и могли идти под более острым углом к ветру. Они

были созданы не для каботажного плавания вдоль берегов, а для настоящего

океанского похода. Вооружённые, они могли постоять за себя в

случае встречи с пиратами или недружелюбными местными правителями.

Появление таких кораблей сделало возможным то, что раньше казалось

безумием.

Прорыв

совершил португальский мореплаватель Васко да Гама. В 1498 году, после

изнурительного плавания, он обогнул Африку и достиг индийского порта

Каликут. Этот момент стал приговором для старой модели торговли. Одним

махом португальцы получили прямой доступ к «островам пряностей». Они

смогли покупать перец и гвоздику по их исходной, низкой цене прямо у

производителей, минуя арабских купцов, египетских султанов и, что самое

главное, венецианских монополистов.

Это

был удар под дых всей средневековой торговой системе. Цены на специи в

Европе, куда хлынул поток пряностей из Лиссабона, а не из Венеции, резко

пошли вниз. Конечно, они не стали общедоступными, но всё же рухнули в

несколько раз. Специи по-прежнему оставались товаром для богатых, но

теперь их могли позволить себе не только герцоги и епископы, но и

зажиточные горожане: успешные купцы, банкиры и цеховые мастера. Роскошь

начала понемногу демократизироваться.

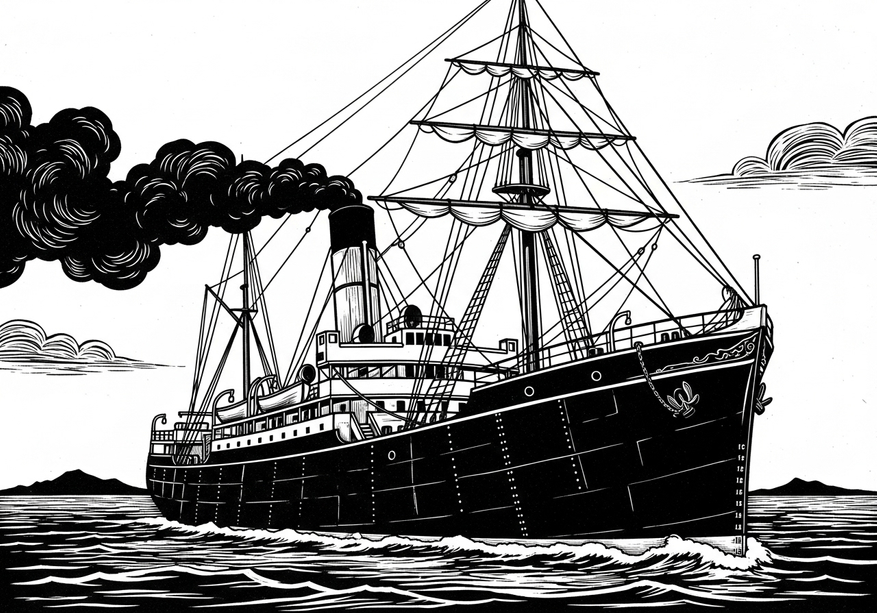

Революция №2: Эпоха пара и стали

Первая

революция сломала монополию, но не сделала специи по-настоящему

массовым товаром. Путь вокруг Африки на паруснике всё ещё был долгим,

опасным и непредсказуемым. Следующий качественный скачок произошёл лишь

спустя три с половиной столетия, в викторианскую эпоху — то милое время

угля, сырой нефти, промышленных выставок и забастовок докеров. На сцену

мировой логистики вышли новые, куда более могучие игроки.

Имя

им было — пароходы. Суда, приводимые в движение силой пара, стали

настоящим чудом XIX века. В отличие от своих парусных предшественников,

они не зависели от капризов ветра и могли идти по строгому расписанию.

Они были больше, быстрее и надёжнее. Сделанные из обитого железом дерева, а затем и из

стали, они куда лучше противостояли штормам. Перевозка грузов стала

предсказуемой и, как следствие, более дешёвой.

Но

даже пароходам приходилось совершать долгое путешествие вокруг мыса

Доброй Надежды. Окончательно изменило правила игры другое великое

инженерное свершение той эпохи — открытие Суэцкого канала в 1869 году.

Этот искусственный водный путь срезал гигантскую петлю вокруг

африканского континента, сократив маршрут из Лондона в Мумбаи почти

вдвое. Путешествие, занимавшее месяцы, теперь длилось недели.

Сочетание

двух факторов — надёжных пароходов и короткого пути через Суэцкий канал

— привело к очередному обвалу цен. Логистика стала настолько дешёвой и

эффективной, что специи окончательно перестали быть предметом роскоши.

Именно тогда гвоздика, корица, мускатный орех и чёрный перец начали

массово появляться на кухнях европейского и американского среднего

класса. Теперь ароматную выпечку могли позволить себе не только

аристократы и буржуа, но также семьи врачей, юристов, инженеров и клерков.

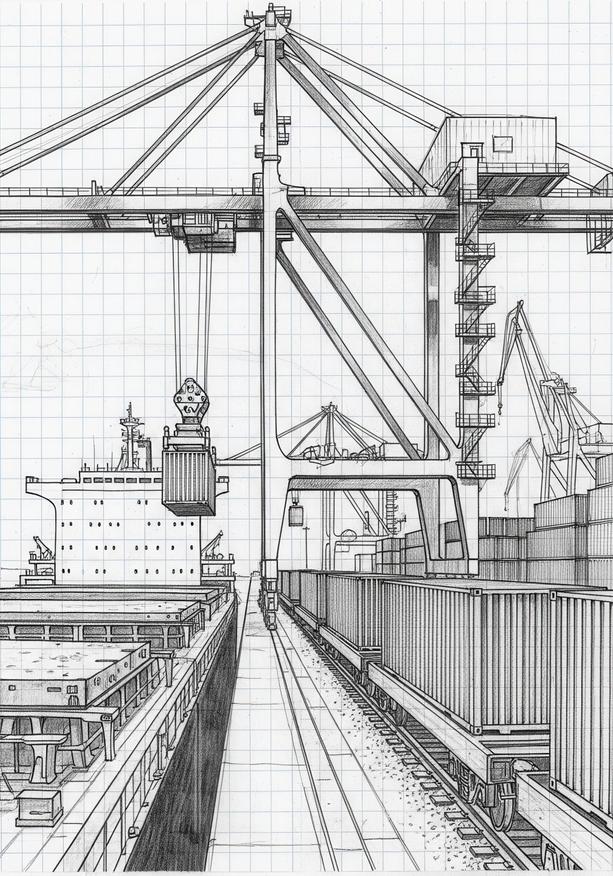

Революция №3: Железный ящик, изменивший мир

Если

пароход сделал специи доступными, то XX век окончательно превратил их в

товар повседневного спроса, почти бесплатный. И виной тому одно

гениальное в своей простоте изобретение — стандартный морской контейнер.

Эта невзрачная железная коробка совершила последнюю, самую тихую и

самую масштабную революцию в мировой торговле.

В

чём же её магия? До середины XX века грузы перевозили «навалом». Мешки с

перцем, ящики с чаем, бочки с вином — всё это грузилось в трюмы вручную

армиями докеров. Процесс был долгим, дорогим и неэффективным. Контейнер

изменил всё. Теперь ваш перец плывёт не в отдельном мешке, а как

крошечная, анонимная часть многотонного груза в герметичном стальном

ящике. Этот ящик с помощью гигантского крана за считаные минуты

перегружают с корабля на поезд или грузовик и везут на склад, где его

расфасуют уже на месте.

В свою очередь, появление контейнеровоза спровоцировало и глобализацию — общие платежные системы, рынки и ценности, позволившие ещё раз сократить транспортные издержки всех сторон.

Стоимость

транспортировки одной условной пачки перца внутри такого контейнера на

гигантском судне, перевозящем тысячи таких ящиков, стремится к нулю. Вся

система — от порта в Мумбаи до полки вашего магазина — работает как

единый, идеально отлаженный конвейер.

Показательный пример из недавнего

прошлого: в СССР, несмотря на декларируемую дружбу с Индией или Кубой,

многие специи оставались дорогим дефицитом. А всё потому, что не было

этой глобальной, эффективной системы контейнерных перевозок, и каждый

мешок везли по старинке, неэффективно и дорого.

Сегодняшняя

доступность пряностей — лучшее свидетельство мощи современной логистики

и глобализации. Когда мировая экономика представляет собой единую

систему, доставить товар с другого конца планеты становится проще и

дешевле, чем съездить на такси в соседний район. Магия случилась, но

сотворили её не волшебники, а инженеры, логисты и экономисты.

Заключение: вопрос логистики

История

цен на специи — по сути, учебник по развитию транспорта и глобальной

торговли. Она наглядно показывает, что ценность товара определяется не

только его свойствами, но и тем, насколько сложно его доставить

потребителю. Сами по себе пряности никогда не были «золотом» или чем-то

сверхъестественным. Их баснословную ценность создавали тысячи километров

опасного пути, десятки жадных посредников и вопиющее несовершенство

технологий перевозки.

Именно

поэтому в XXI веке, в эпоху гигантских контейнеровозов, спутниковой

навигации, глобализации и капитализма последней волны, десять граммов

чёрного перца горошком стоят семь рублей девяносто восемь копеек. Этот

скромный ценник на полке супермаркета — лучшее свидетельство того,

НАСКОЛЬКО эффективнее, безопаснее и дешевле стали международные

перевозки. Каждая копейка в этой цене — гимн прогрессу.

Так

что в следующий раз, когда будете бросать щепотку перца в суп или

посыпать им утреннюю яичницу, просто на секунду замрите. Вспомните, что

для вашего далёкого предка из XIV века вы сейчас совершаете акт

неслыханной, запредельной роскоши, сравнимый с тем, как если бы мы

сегодня топили камин пачками банкнот. Чудо превращения «золота» в

обыденность всё-таки случилось. Просто имя этому чуду — не магия, а

скучный, ржавый, но гениальный морской контейнер.