Для советских радиолюбителей, инженеров и техников 60-х —

80-х годов XX века маркировка «МП41» была хорошо знакома. Этот германиевый

транзистор стал одним из символов начального этапа освоения электроники в СССР,

основой для множества самодельных конструкций. Его широкое распространение

породило представление об универсальности, требующее рассмотрения:

действительно ли этот транзистор был способен на всё?

Феномен доступности: ключ к популярности

Ключ к широкой популярности МП41 лежал не столько в его

технических параметрах, сколько в массовом производстве и доступности в

условиях плановой экономики СССР. Разработанный на рубеже 1950-х-1960-х годов и

производившийся с начала 60-х, МП41 (аналоги МП39, МП40, МП42,

отличавшиеся в основном коэффициентом усиления и допустимыми напряжениями) стал

одним из первых массовых советских германиевых транзисторов широкого

применения.

Его выпускали крупные предприятия: Воронежский завод

полупроводниковых приборов (ВЗПП), Брянский завод «Кремний», Рижский завод

«Альфа». Большие объемы производства обеспечивали низкую цену и широкое

распространение. Для многих радиолюбителей, студентов и инженеров МП41 часто

был наиболее доступным, а иногда и единственным, вариантом для создания

низкочастотных усилительных каскадов, генераторов или простых ключевых схем.

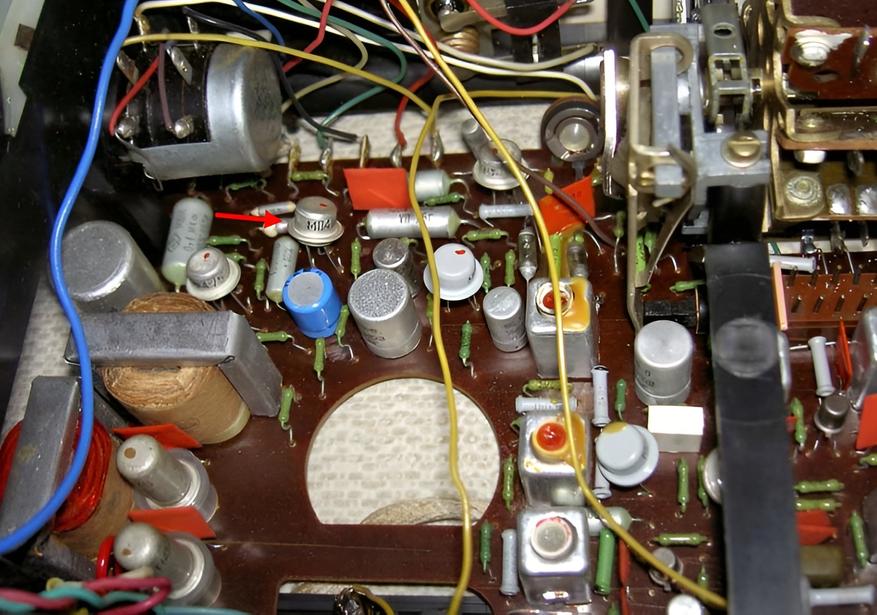

Он применялся во входных и промежуточных каскадах усилителей

низкой частоты (УНЧ) популярных портативных радиоприемников («Альпинист»,

«Спидола», «Океан», «ВЭФ»), в генераторах и предварительных усилителях

катушечных и кассетных магнитофонов («Маяк* », «Романтик»), электрофонов,

разнообразных устройствах автоматики и множестве любительских конструкций

(простые усилители для наушников, генераторы-«мигалки», несложные

радиомикрофоны, электронные игрушки), описания которых публиковались в журналах

«Радио» и «Юный техник».

Эта доступность и функциональная достаточность для

распространенных низкочастотных задач и сформировали его репутацию транзистора,

который «мог почти всё» в рамках своей основной ниши.

Технический реализм: германиевый характер и его компромиссы

Технически МП41 — это германиевый p-n-p биполярный

транзистор, изготовленный по сплавной технологии в металлическом цилиндрическом

корпусе. Это определяло его характеристики, актуальные для своего времени, но и

существенные недостатки.

Германиевая основа с меньшей шириной запрещенной зоны, чем у

кремния, позволяла транзистору работать при относительно низких напряжениях

питания (порядка 1-1.5 В), что было важно для батарейной аппаратуры, и

обеспечивала приемлемый коэффициент усиления по току на низких частотах.

Ключевые параметры МП41 и его аналогов (типичные значения):

- Структура: p-n-p германиевый.

-

Максимальное напряжение коллектор-база (Uкб max): 15 В (для

МП39), 20-30 В (для МП40-МП42).

-

Максимальное напряжение коллектор-эмиттер (Uкэ max): 15 В

(для МП39), 15-30 В (для МП40-МП42).

- Максимальный ток коллектора (Iк max): 20 мА.

-

Максимальная рассеиваемая мощность коллектора (Pк max): 150

мВт (без теплоотвода).

-

Статический коэффициент передачи тока (h21э): лежал в

диапазоне от 20 (МП39) до 100 и выше (МП42), для МП41 обычно 30-80 (в

зависимости от группы А/Б).

-

Граничная частота коэффициента передачи тока (fT или fгр):

не менее 1 МГц (типично).

Однако германий определял и основные ограничения:

-

Низкая температурная стабильность: обратный ток коллектора у

германиевых приборов значительно выше, чем у кремниевых, и резко возрастает с

температурой, вызывая смещение рабочей точки каскада. Рекомендуемая рабочая

температура не превышала +60°C, при температурах выше +70°C транзистор мог

необратимо деградировать или выйти из строя.

-

Ограниченные частотные свойства: граничная частота (fT)

обычно не превышала 1-2 МГц. Этого было достаточно для усиления сигналов

звукового диапазона (до 20 кГц) и работы в низкочастотных генераторах, но

делало его непригодным для высокочастотных цепей радиоприемников (например, УПЧ

на 455/465 кГц) или гетеродинов КВ/УКВ диапазонов.

-

Низкая мощность: Pк max около 150 мВт ограничивало

применение в силовых схемах.

-

Более низкие предельно допустимые напряжения по сравнению с

появившимися позже кремниевыми аналогами.

-

Значительный разброс параметров (особенно h21э) от

экземпляра к экземпляру, характерный для ранних полупроводников. Это требовало

либо подбора транзисторов, либо применения схемотехнических решений (например,

отрицательных обратных связей) для компенсации разброса.

Таким образом, МП41 представлял собой компромиссное решение,

адекватное для массового производства и низкочастотной техники 1960-70-х годов,

но с присущими ограничениями.

Границы возможного: за пределами низких частот и простых

задач

Представление об универсальности МП41 не соответствовало

действительности при выходе за рамки звуковых частот и несложных ключевых или

маломощных схем. Этот транзистор был неприменим:

-

В высокочастотных цепях (радиоприемная и передающая

аппаратура на частотах выше сотен килогерц, телевизионная техника).

-

В оборудовании, требующем стабильности параметров в широком

диапазоне температур или высокой точности.

-

В силовых каскадах (например, выходных каскадах усилителей

мощности звука, где уже применялись германиевые П213-П217, а позже —

кремниевые).

-

В высококачественных предусилителях с низким уровнем

собственных шумов (германиевые транзисторы в целом более «шумные»,

чем кремниевые).

С развитием советской полупроводниковой промышленности и

появлением более совершенных кремниевых транзисторов — таких как массовые КТ315

(n-p-n) и КТ361 (p-n-p), а затем и других серий — МП41 и его германиевые

аналоги начали уступать позиции. Кремний предлагал лучшую температурную

стабильность (рабочие температуры до +125…+150°C), более высокие рабочие

частоты (сотни МГц для КТ315/361), большую надежность, меньший уровень шумов и

меньшие габариты, открывая возможности для создания более сложной аппаратуры.

Наследие МП41: не прорыв, но незаменимый атрибут времени

МП41 и его германиевые аналоги не были технологически

передовыми компонентами по мировым меркам. К моменту их массового

распространения в СССР (60-е — 70-е годы) в мире уже активно развивались и

внедрялись кремниевые технологии. Западные разработчики массово переходили на

кремниевые транзисторы (например, серии BC107/BC108/BC109), обеспечивавшие

лучшую температурную стабильность и частотные характеристики. Даже ранние

массовые германиевые приборы Запада (серии OC от Mullard, 2N от

американских производителей) к середине 60-х активно вытеснялись кремнием в

новых разработках. По своим характеристикам МП41 уступал современным ему

кремниевым приборам.

Однако в контексте советской радиоэлектронной промышленности

и массового радиолюбительства его значение было велико. Он был доступен для

решения самых распространенных задач своего времени в бытовой аппаратуре и

самоделках. МП41 (как и его аналоги) стал очередной «рабочей лошадкой», позволившей множеству людей

приобщиться к электронике, собрать свои первые радиоприемники и усилители, заложить

основы понимания принципов работы полупроводников. Его репутация основана не

столько на технических характеристиках, сколько на феноменальной массовости,

доступности и достаточности для типовых задач эпохи. Именно в этом качестве,

как символ определенного этапа в отечественной электронике и неотъемлемая часть

истории радиолюбительства, МП41 заслуживает внимания.

- * — Дальневосточное общественное движение «Маяк» признано иностранным агентом

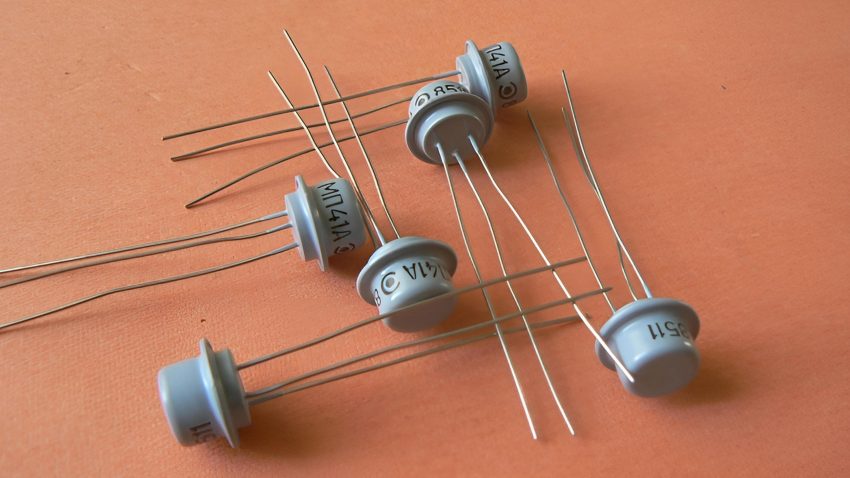

Изображение в превью:

Автор: Pchelkin & Co

Источник: Камера (смартфона) M2010J19SG