Мечта о

едином языке, понятном любому человеку на планете, сопровождает человечество с далеких

библейских времен. Идея, что все люди могли бы понимать друг друга без

переводчиков, вдохновляла философов, учёных и утопистов столетиями. Но лишь в

конце девятнадцатого века эта мечта впервые обрела «практическую форму». И этой

формой стал язык, названный его «изобретателем» волапюк (Volapük).

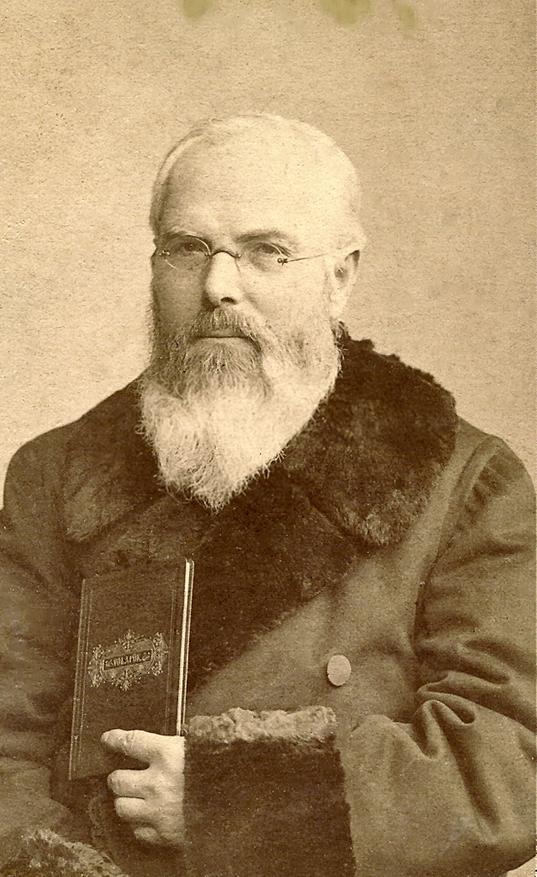

Иоганн Шлейер (немецкий священник), создал в 1879 году язык «волапюк», который стал первым в истории искусственным международным

языком, завоевавшим, пусть и не на долго, большую популярность. Он

предвосхитил появление эсперанто

и положил начало целой лингвистической эпохе — интерлингвистике.

Волапюк, созданный Шлейером

Идея

волапюка родилась у Иоганна Шлейера после встречи с умирающим прихожанином, говорившим

на языке, которым не владел даже полиглот Шлейер.

После этого случая Шлейер занялся созданием

универсального языка, основанного на уже существующих корнях слов из нескольких

европейских языков, но видоизмененных так, чтобы новый язык был «нейтральным»,

странноватое, но «основано» оно на английских

словах world (мир) и speak (говорить).

Как устроен язык волапюк

Чтобы понять, почему волапюк сначала захватил воображение тысяч людей по

всему миру, а затем быстро растерял популярность, нужно разобраться в его

внутреннем устройстве. Волапюк задумывался как искусственный

международный язык, который должен быть логичным, регулярным и нейтральным. Однако эти качества

обернулись и его силой, и слабостью.

Лексика: английский под маской

На первый взгляд лексика волапюка кажется

совершенно чуждой и экзотичной:

-

Volapük —

«мировой язык» (от английского world speak)

-

löfob — «я

люблю» (от love)

-

pened —

«письмо» (от pen)

-

jönik —

«важный» (от important)

Однако за этими словами прячутся искажённые

корни английского, немецкого и французского. Шлейер нарочно искажал слова,

чтобы они были одинаково «чужими» для всех — никто не должен был

чувствовать, что язык создан именно под его родной язык.

Интересный

факт: современный носитель английского вряд ли узнает в слове pük слово speak

— настолько сильно деформированы формы.

Шлейер также устранял омонимы и старался

избегать звучания, способного вызвать ассоциации с непристойностями на

каком-либо языке — ещё один ход в пользу универсальности.

Грамматика: строгость и логика

Грамматика волапюка — это мечта логика и

кошмар гуманитария.

Существительные:

-

Окончание: -ö (ед. число), -s

(мн. число).

Пример: man (человек) → manös (люди)

Склонение падежей происходит по окончанию:

-

Именительный:

manö

-

Родительный:

manosa

-

Дательный:

manose

-

Винительный:

manosi

Прилагательные:

-

Имеют окончание -ik, не согласуются с определяемым словом:

gudik man — хороший человек

gudik manös — хорошие люди

Глаголы:

Глаголы — самая сложная часть. У них есть времена, лица, наклонения и залоги.

Например, глагол löfön (любить) может

быть спрягаем так:

-

löfob — я

люблю

-

löfoms —

вы (мн. ч.) любите

-

löfölobs

— мы бы любили (условное наклонение)

-

löfükömobs

— мы были бы любимы (пассив, условное)

Да, это звучит как лингвистический ребус, и

неудивительно, что даже многие энтузиасты начали уставать от чрезмерной

сложности спряжений.

Тем не менее, всё это строилось по строгим

правилам, без исключений. Это было большим плюсом по сравнению с естественными

языками, где «почему так, а не иначе» часто остается без ответа.

Фонетика: акцент на фонемы, не на буквы

Волапюк хоть и использует латиницу, но чтение строго

фонетическое. Каждая буква имеет одно фиксированное произношение:

-

ä

читается как «а» в слове «мать»

-

ö — как

немецкое или французское «ö»

-

ü — как в

немецком «über»

-

c

читается как «ц»

Ударение всегда падает на последний слог, независимо от длины

слова, что упрощает интонацию, но делает звучание непривычным.

Стиль и структура: утилитарный, не поэтичный

Волапюк ориентирован на передачу информации, а

не на художественное выражение. Его структура допускает логичное и точное

изложение, но плохо подходит для поэзии или эмоциональной выразительности. Это

заметно уже по первым переводам Библии и религиозных текстов — всё звучит

строго и сухо, почти технически.

Мировой, хоть и недолгий, но успех

Несмотря на частую

критику, волапюк быстро распространился по Европе и за ее пределами. В 1880-х

годах появились сотни клубов нового языка, издавались журналы и учебники,

проводились международные конгрессы. К 1889 году язык изучили и изучали более 100 тысяч человек.

На волапюке

преподавали в нескольких европейских университетах, в Лондоне открылась школа

стенографии. Казалось, мечта о едином языке постепенно становится реальностью.

Но

постепенно новый язык «накрывал» кризис. Многие последователи настаивали на

упрощении языка, некоторых изменениях, но Шлейер категорически отвергал любые «реформы»

языка.

И именно в

этот момент, в 1887 году,

появился новый искусственный язык — эсперанто,

созданный польским врачом Людвиком

Заменгофом. Эсперанто оказался проще, логичнее и звучал «для уха

европейца» естественнее. К началу XX века большинство адептов волапюка перешли

на сторону нового языка.

Эсперанто: преемник, переживший волапюк

Эсперанто

быстро стал доминирующим искусственным языком. Его несложная грамматика, несложные

правила и интуитивно понятные слова сделали язык более простым для изучения.

Сегодня эсперанто живет и развивается. На нем пишут книги, ведут блоги,

проводят конгрессы. Он стал самым

успешным искусственным языком в истории.

Волапюк

уступил место новому лидеру, но остался в истории как первая «лингвистическая революция», без которой не было бы и

эсперанто.

Сегодня

волапюк изучают лишь немногие энтузиасты, но он навсегда остается символом первой попытки объединить

человечество через язык. Попытки, которая могла увенчаться успехом, но…

Изображение в превью: