Представьте

себе новостной заголовок ещё лет пять назад: «Google строит

атомную электростанцию». Звучит как завязка для антиутопического романа

или, в лучшем случае, первоапрельская шутка. Но на днях реальность обогнала

самую смелую фантастику. «Корпорация добра», пионер зелёной энергетики и

властелин наших данных, сделала ход конём: объявила, что совместно со

стартапом Kairos Power и энергетической компанией Tennessee Valley

Authority (TVA) начинает строительство в штате Теннесси… атомного

реактора. Не очередной солнечной фермы, не гигантского ветропарка, а

самого настоящего, хоть и малого, ядерного объекта.

И

самое поразительное — реактор строится не для государственных нужд, не

для военных баз и не для освещения городов. Его цель — питать

датацентры Google. Корпоративный атомный реактор для корпоративных

нужд.

В этот момент в голове возникает хор вопросов.

Зачем поисковому

гиганту, который годами инвестировал в возобновляемые источники, вдруг

понадобилась самая демонизированная технология XX века? Почему нельзя

было просто докупить энергии у местных сетей? И главный вопрос: как мы

вообще дошли до жизни такой, где для работы чат-ботов и генераторов

картинок потребовалось расщеплять атом?

Промышленная революция 2.0: на чём она работает?

Давайте

будем честны: то, что мы наблюдаем в последние пару лет с расцветом

нейросетей — не просто «ещё одна технология». Последние пять лет экономика проходит сдвиг,

по своему влиянию на производительность человеческого труда сравнимый разве что с Промышленной революцией

Тогда паровой

двигатель заменил мускульную силу, позволив создавать невиданные доселе

мануфактуры и заводы. Сегодня искусственный интеллект заменяет и

автоматизирует труд интеллектуальный, причём с пугающей скоростью. То,

на что раньше уходили недели работы целых отделов аналитиков, дизайнеров

или программистов, современная нейросеть способна сделать за минуты — причем с каждым годом всё лучше и со всё меньшим числом требующих ручного вмешательства дефектов.

Мы

видим, как ИИ пишет код, создаёт фотореалистичные изображения,

анализирует гигантские массивы данных, проектирует новые лекарства и

управляет сложными логистическими цепочками. Происходит фундаментальное

переосмысление того, что значит «работать».

Но у той, первой

промышленной революции, была своя цена — уголь и пар. Фабрики требовали

топлива, и вся экономика мира перестроилась, чтобы его добывать и

доставлять. У нашей новой революции цена иная, но не менее реальная —

электричество и вычислительные мощности.

С

мощностями всё, казалось бы, понятно. Тайваньский гигант TSMC, мировой

лидер в производстве чипов, едва успевает строить новые корпуса своих

заводов-гигафабрик, чтобы удовлетворить лавинообразный спрос на

ускорители от Nvidia и других компаний. Заказы расписаны на годы вперёд,

а инвесторы вливают в полупроводниковую отрасль сотни миллиардов

долларов. А вот с электричеством — вторым столпом революции — внезапно

возникла… Проблема.

Проблема «аппетита» ИИ

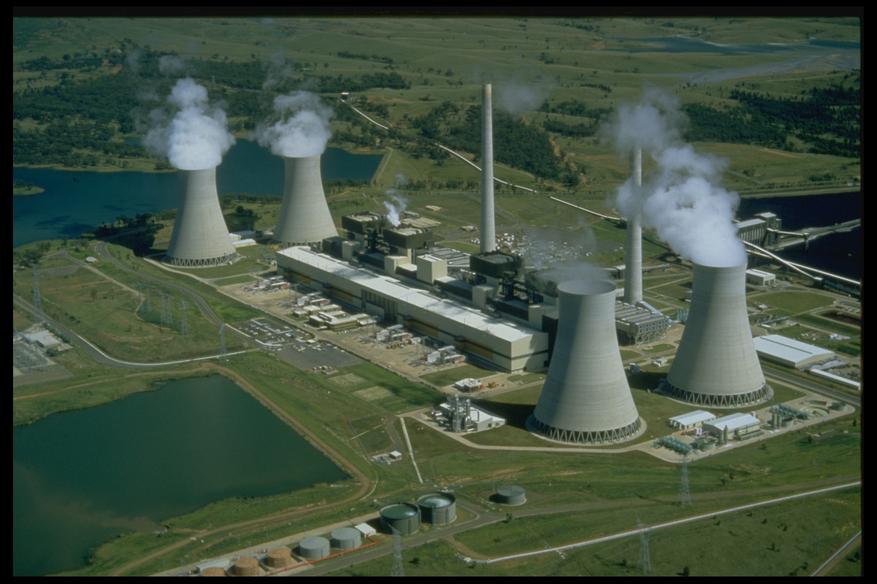

Датацентры,

где живут, обучаются и работают нейросети, — новые фабрики нашего

века.

Фабрики цифровых товаров, если угодно.

Только вместо дымящих труб у них ряды гудящих серверов, а вместо

станков — кластеры из тысяч графических процессоров или NPU (специализированных нейропроцессоров). И аппетит у этих

новых фабрик поистине чудовищный.

Для понимания: процесс

обучения одной-единственной большой языковой модели, вроде тех, что

лежат в основе популярных чат-ботов, может потребовать столько же

электроэнергии, сколько потребляет за то же время небольшой город. А

иногда и больше — всё зависит от архитектуры и сложности модели.

Но

обучение — лишь верхушка айсберга. Дальнейшая работа уже обученной

сети, когда миллионы пользователей по всему миру генерируют картинки,

пишут тексты и задают вопросы, — тоже колоссальная нагрузка. В отличие

от традиционного офиса или завода, датацентр не «уходит домой» в шесть

вечера и не снижает потребление на выходных. Он требует своих мегаватт

24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Ночью нагрузка на

серверы ИИ может быть ненамного слабее дневной, ведь пока в Калифорнии

спят, в Европе и Азии в самом разгаре рабочий день. При том спрос, как минимум до точки насыщения (до которой пока ой как далеко) растёт не

линейно, а экспоненциально, вместе с проникновением ИИ во все сферы

нашей жизни, от развлечений до науки и промышленности.

Энергосети, застрявшие в прошлом

Проблема

в том, что инфраструктура, которая должна питать эту новую революцию, к

ней откровенно не готова. Энергосети США, да и многих других развитых

стран, — грандиозное, но стареющее наследие XX века. Последний раз их

масштабно модернизировали и расширяли в 60-70-х годах, в эпоху бурного

промышленного роста и веры в бесконечное процветание. Тогда строились

гигантские ГЭС, ТЭС и АЭС, а линии электропередачи опутывали

страну, доставляя дешёвую энергию на заводы и в дома бэби-бумеров.

А

потом наступили 80-е и эпоха деиндустриализации. Тяжёлая

промышленность, главный потребитель энергии, начала переезжать в Азию.

Рост энергопотребления в западном мире замедлился, а местами и вовсе

остановился.

Зачем энергетикам вкладываться в дорогостоящую модернизацию ЛЭП и строительство новых мощностей, если и текущего состояния вещей вполне

хватало для питания офисов и торговых центров? Десятилетиями сети вяло латали, поддерживали в рабочем состоянии, а то и сокращали за нехваткой спроса — но точно не развивали.

И

вот результат: сегодня владельцы новых датацентров всё чаще

сталкиваются с отказами в подключении. Они приходят к местной

энергетической компании с мешком денег и говорят: «Нам нужно 100

мегаватт, вот прямо здесь, и навсегда». А в ответ слышат: «Простите, у

нас в этом районе просто нет свободной мощности. Да, даже если вы оплатите новую линию прямо от электростанции».

Получается

абсурдный парадокс XXI века: у вас есть миллиарды долларов, передовые

технологии и лучшие инженеры мира, но вам буквально некуда воткнуть

вилку. Вы можете построить самую мощную в мире «фабрику интеллекта», но

не сможете её включить. Технологический прогресс упёрся в ржавые опоры

ЛЭП и изношенные подстанции, построенные при президенте Кеннеди.

Это

тупик, который требует неординарных решений. Если гора не идёт к

Магомету, значит, Магомет должен построить собственную гору. Или, в

нашем случае, собственный источник энергии.

Почему «зелёный» путь оказался тупиком

На

первый взгляд, решение кажется очевидным. Весь мир говорит о «зелёном»

переходе, так почему бы не запитать прожорливые датацентры от солнечных

панелей и ветряных турбин? Google и другие компании уже много лет

инвестируют в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и гордятся своими

«углеродно-нейтральными» операциями. Но здесь дьявол, как всегда,

кроется в деталях. Для питания монстров ИИ такой подход, увы, подходит слабо.

Главный

и неустранимый недостаток солнечной и ветровой генерации — её

фундаментальная нестабильность. Солнце светит только днём, причём его

интенсивность зависит от погоды и времени года. Ветер дует, когда ему

вздумается, а не по расписанию энергетиков. А датацентр с нейросетями,

как мы помним, требует одинаково стабильной и высокой мощности и в три

часа ночи глухой зимой, и в ясный июльский полдень. Ему нужна так

называемая «базовая нагрузка» — надёжный, предсказуемый и бесперебойный

источник энергии, который не зависит от капризов природы.

Конечно,

можно сглаживать пики и провалы генерации с помощью гигантских

аккумуляторных батарей или гидронакопителей. Но при масштабах потребления датацентров и круглосуточности нагрузки стоимость таких систем хранения энергии становится абсолютно заоблачной,

делая каждый киловатт-час «зелёной» энергии золотым. Строительство систем, способных питать хотя бы один крупный ИИ-кластер на

протяжении всей ночи, обойдётся в миллиарды долларов и потребует

огромных территорий. Экономика такого проекта просто не сходится.

ИИ

нужен другой партнёр — такой же стабильный и предсказуемый, как и его

собственное энергопотребление. И такой партнёр у человечества есть.

Атом: идеальный партнёр для ИИ

Если

задуматься, атомная энергетика словно создана для этой задачи. Её

главный недостаток, из-за которого её не очень любят диспетчеры

традиционных энергосетей, — низкая манёвренность. Атомную электростанцию

сложно быстро «приглушить» вечером, когда люди выключают свет и

электроприборы, или «разогнать» утром, когда просыпаются заводы. Реактор

наиболее эффективен и безопасен, когда работает на постоянной, близкой к

100% мощности. И в мире с суточными циклами потребления — сон ночью,

активность днём — такая негибкость всегда была проблемой.

Именно поэтому, к слову, АЭС так любили и любят строить рядом с крупными, энергоёмкими заводами непрерывного цикла, ослабляющими данный недостаток — или в качестве дополнения к основной генерации, как, например, под Петербургом.

Но

для датацентра она превращается в главное достоинство. Ей и не нужно

маневрировать! Потребление ИИ-инфраструктуры почти не меняется в течение

суток. Оно стабильно, как метроном. АЭС может работать на полную

катушку нон-стоп, 24/7, выдавая идеально ровный график мощности, который

полностью совпадает с профилем потребления её ключевого клиента —

датацентра (или группы датацентров) по соседству.

Более

того, при таком режиме работы атомная энергия становится одной из самых

дешёвых в мире. Основные затраты на АЭС — капитальные: строительство, техническое обслуживание и конечный демонтаж с захоронением. Стоимость самого уранового топлива составляет

лишь малую долю в цене киловатт-часа.

Поэтому, когда станция загружена

на 100% круглосуточно, её колоссальные постоянные издержки

«размазываются» по максимальному количеству произведённой энергии. В

отличие от газовой или угольной ТЭС, где сколько топлива сжёг — столько и

заплатил, экономика АЭС вознаграждает за стабильность.

Так

два «изгоя» современной энергетики — негибкий атом и прожорливый, но

стабильный в своём аппетите ИИ — внезапно могут оказаться идеальными

партнёрами. Их недостатки взаимно компенсировались, превратившись в

синергию.

И да, конечно, вариант «построить датацентр вплотную к старой АЭС» прямо-таки напрашивается — но общей проблемы дефицита мощностей генерации не решает. Но… Что, если пойти дальше?

Отчаянные времена требуют ядерных мер: проект в Теннесси

Теперь

вернёмся к сделке Google. Осознав всё вышесказанное, компания решила

действовать. Совместно с региональной энергетической компанией TVA и

технологическим стартапом Kairos Power они запускают проект, который

войдёт в историю.

Речь не идёт о строительстве

гигантской АЭС. Проект в Ок-Ридже, штат

Теннесси, предполагает возведение малого модульного реактора (ММР)

нового, IV поколения под названием Hermes 2. Он будет поставлять чистую и

стабильную энергию для питания целого кластера датацентров Google в

Теннесси и соседней Алабаме.

Важно понимать, что перед нами прецедент. Технологический гигант, столкнувшись с энергетическим голодом и несостоятельностью существующих сетей, не стал ждать милости от государства или уповать на чудо. Он решил проблему сам, кардинально и смело, инвестировав в самую, пожалуй, противоречивую и пугающую обывателя технологию. Десятилетия атомофобии, подпитываемой катастрофами прошлого и антиядерной пропагандой, отступили перед лицом насущной необходимости.

Малый, модульный, корпоративный

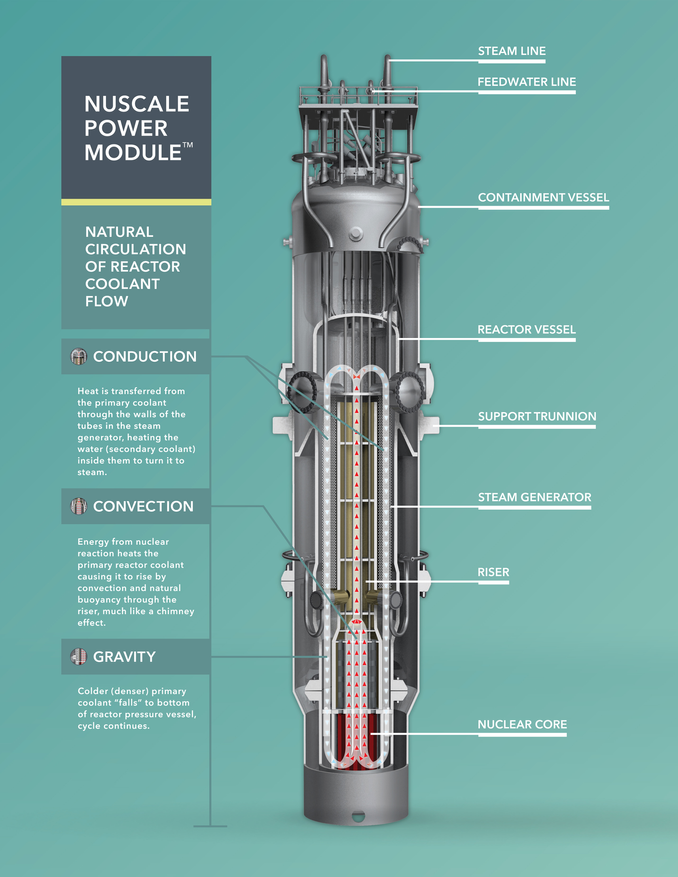

Что

же такое малые модульные реакторы, на которые сделал ставку Google?

Если большая, «классическая» АЭС — уникальный, штучный проект, сравнимый

по сложности со строительством космического корабля, то ММР — скорее

конструктор LEGO в мире атомной энергии. Идея заключается в том, чтобы

не строить каждый раз гигантский реактор с нуля на месте, а производить

ключевые его компоненты (модули) серийно, на заводе, а затем привозить

на площадку и собирать в единую конструкцию. Такой подход радикально

снижает стоимость, сроки строительства и риски ошибок.

Но

главное их отличие — принципиально иной подход к безопасности. Реакторы

старых поколений полагались на «активные» системы: в случае нештатной

ситуации должны были сработать насосы, открыться клапаны, включиться

дизель-генераторы. Человеческий фактор и отказ оборудования могли

привести к катастрофе, что мы и видели в истории. ММР проектируются с упором на «пассивную» безопасность. Их конструкция

такова, что в случае любой аварии, будь то обесточивание или даже

физическое повреждение, реактор глушит сам себя по фундаментальным

законам физики — гравитации, конвекции, теплового расширения.

Во многих проектах даже не требуется

принудительное охлаждение активной зоны — она остывает

сама за счёт естественной циркуляции теплоносителя. Реактор безопасен по своей природе… Ну, насколько вообще может быть безопасна техника — то есть при отсутствии некачественной сборки, запроектной аварии, внешнего воздействия или иного не-инженерного фактора.

Именно

такая философия снимает многие страхи, связанные с «большой» ядерной

энергетикой. Малый, серийный, с пассивной безопасностью — такой реактор

становится идеальным решением для локального, корпоративного

энергоснабжения. Его можно построить относительно близко к потребителю, будь то

датацентр, завод полного цикла или удалённый посёлок, обеспечив его чистой и

сверхнадёжной энергией на десятилетия вперёд.

Новые энергобароны: кто будет владеть энергией будущего?

А

теперь предлагаю немного поспекулировать. Заглянуть за горизонт. Что будет дальше? Если прецедент

Google окажется успешным, — а все предпосылки к этому есть, — не увидим ли

мы в ближайшие десять лет, как Amazon, Microsoft, Meta (признана экстремистской, запрещена в РФ) и другие

техногиганты начнут, словно грибы после дождя, строить собственные малые

АЭС по всей стране для питания своих ИИ-империй?

Корпорации

из Кремниевой долины, нагоризонте десятилетий, вполне могут превратиться из крупнейших потребителей энергии в

её производителей. Получить полную энергетическую независимость от

стареющих государственных сетей, колебаний цен на газ и капризов погоды. И, наконец, завершить «пирамиду» вертикальной интеграции, о которой

промышленники прошлого могли только мечтать: когда компания владеет и данными,

и алгоритмами для их обработки, и источником энергии для питания этих

алгоритмов.

Увидим ли мы новый мир, где самые могущественные

компании планеты будут контролировать не только информацию, но и атом?

Мир, где обладание собственным ядерным реактором станет таким же

атрибутом технологического лидерства, как сегодня — обладание передовым

чипом или облачной платформой? Вопросов пока больше, чем ответов, но

вектор движения уже задан. Уж прошу простить за эту маленькую спекуляцию:)

Заключение

Нейросетевая

революция, обещавшая нам дивный новый мир, поставила западный мир перед

неудобным фактом: для следующего технологического рывка нужна энергия.

Очень много энергии.

Старые, изношенные электрические сети,

унаследованные из прошлого века, просто не справляются с таким

аппетитом. Модные «зелёные» источники, при всех их достоинствах, не

подходят по своей природе — они нестабильны и не могут обеспечить ровную

базовую нагрузку, необходимую серверам 24/7. Строить же новые ТЭС на

ископаемом топливе — дорого, неэкологично и рискованно из-за

волатильности цен на газ и уголь.

И

в этой, казалось бы, безвыходной ситуации атомная энергетика, списанная

многими со счетов, внезапно оказалась самым логичным и эффективным

решением. Её «недостатки» обернулись преимуществами, а новые технологии

малых модульных реакторов обещают решить проблемы безопасности и

стоимости, преследовавшие отрасль десятилетиями. Вот такой вот… Парадокс, однако.

Изображение в превью: