Всё началось, как это часто бывает, с простого домашнего задания.

Помогая своему ребёнку, я поймала себя на мысли: почему простейшее правило о

безударных гласных, которое в моём детстве отскакивало от зубов, сегодня

вызывает у него ступор? Дело в ребёнке? Или в чём-то ещё?

Я решила разобраться в причинах и провела небольшой

эксперимент: взяла ту же самую тему — «Безударные гласные в корне» — и

сравнила, как её объясняют в двух учебниках: старом советском 1953 года

авторства Н. А. Костина и современном, глянцевом, из программы «Школа России».

Результат меня ошеломил.

«Эталон ясности»: учебник Н. А. Костина 1953 года

Первым я открыла советский учебник. Никакого визуального

шума, минимум картинок, чёрно-белый текст — всё нацелено на концентрацию. Нашла

нужную тему и прочитала правило. Оно занимает всего два предложения.

Я перечитала эту фразу несколько раз, восхищаясь её

гениальной простотой. Это не сухая теория, это — руководство к действию. Чёткий

и понятный алгоритм, который не оставляет места для сомнений.

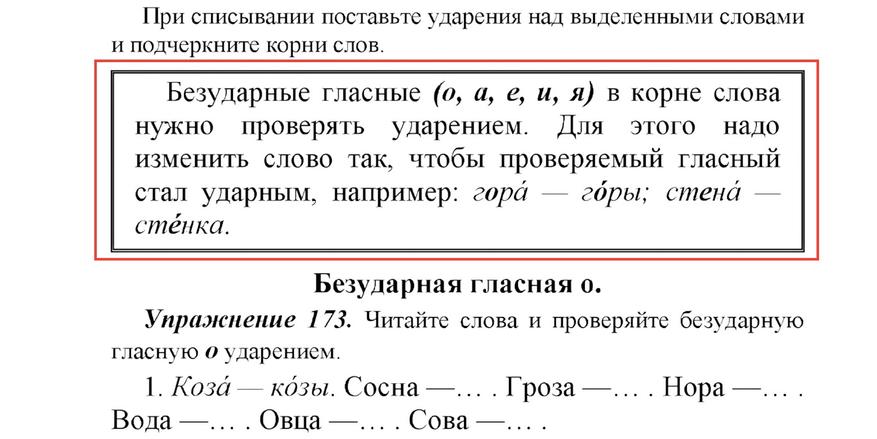

А дальше — безупречная методика закрепления. Сразу после

правила идёт наглядный пример (коза — ко́зы) и десятки (!) однотипных

упражнений. Ребёнок смотрит на образец и механически, раз за разом, выполняет

одно и то же действие: нора — но́ры, ходил — хо́дит, стрела — стре́лы. С каждым

написанным словом навык оттачивается и уходит на уровень автоматизма. Ученик не

зубрит правило, он присваивает его через практику. Он не сомневается, он знает.

Такой подход формирует не просто знание, а фундаментальную уверенность в языке.

«Наукообразный хаос»: учебник В. П. Канакиной и В. Г.

Горецкого

А теперь я взяла в руки современный учебник издания 2023

года для второклашек. Яркий, дружелюбный, с весёлыми картинками… но это лишь фасад. Когда я

нашла ту же самую тему, я увидела то, что можно назвать только одним словом: хаос.

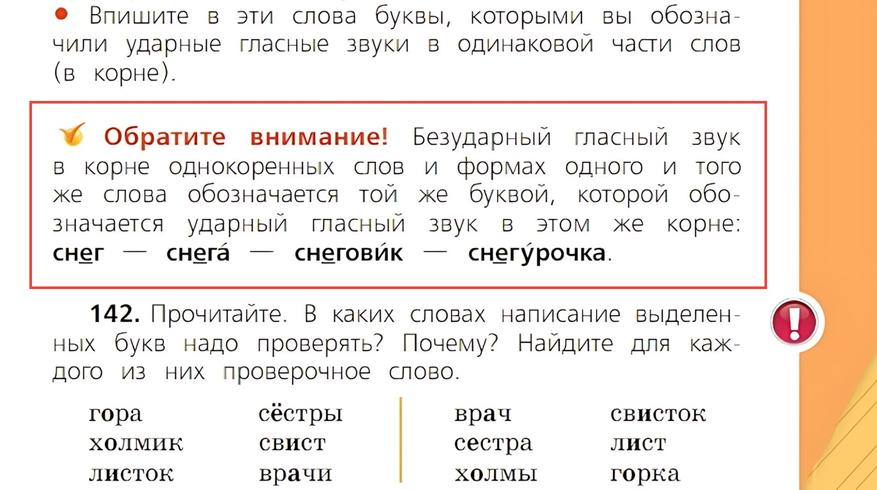

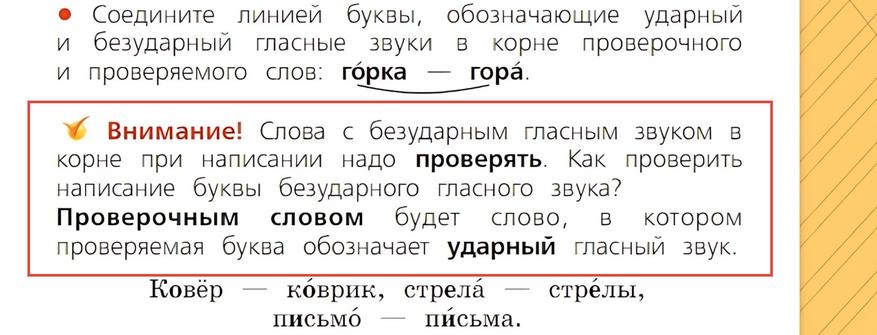

Вместо одного центрального правила на ребёнка обрушивается

калейдоскоп из разных теоретических вставок. Взгляд мечется между рамками

«Обратите внимание!», «Внимание!», «памятками» и упражнениями.

Сначала в одной рамке ребёнка сталкивают с громоздкой,

абстрактной формулировкой. Я, взрослый человек, перечитала её дважды, чтобы

вникнуть.

Но это ещё не всё! Словно этой конструкции было

недостаточно, чуть ниже, в другой рамке, даётся ещё одно правило на ту же тему,

но сформулированное иначе.

В итоге на одной странице я насчитала как минимум две разные

формулировки одного и того же правила! Какое из них главное? Почему они так

отличаются? Эта фрагментарность и наукообразность создают когнитивную

перегрузку. Простейший практический навык искусственно превратили в запутанную

теоретическую проблему.

Заключение

Когда я положила два этих учебника рядом, разница стала не

просто очевидной — она стала оглушающей. Мастерство обучения — это умение взять

сложное и сделать его простым. Советский учебник давал ребёнку инструмент и

учил им пользоваться. Современный учебник, пытаясь быть научным и

всеобъемлющим, подсовывает ему вместо инструмента теоретическую проблему.

Одно простое, рабочее действие («измени слово») заменили на наукообразный

хаос из нескольких определений, терминов и взаимозаменяемых правил.

Неудивительно, что в такой системе ребёнок теряется. Вместо уверенности в своих

силах он получает тревогу и ощущение, что русский язык — это непостижимая

наука. И пока такой подход будет доминировать в наших школах, мы так и будем

удивляться, почему наши дети, имея такие яркие книги, пишут с такими бледными

ошибками.

Изображение в превью:

Автор: pchyolka

Источник: Камера смартфона