Представьте ситуацию: вы меняете лампочку или устанавливаете

новый светильник. Как ответственный человек, вы щёлкаете клавишей выключателя,

разрывая цепь. Убедившись, что свет погас, вы достаёте мультиметр для полной

уверенности… и с удивлением видите на экране 10, 40, а то и все 100 вольт. Неисправность

проводки, поломка прибора или какая-то мистика?

На самом деле, на проводах светильника действительно может

появляться напряжение даже при отключённом выключателе. Такое явление часто

называют «фантомным напряжением», хотя технически правильнее говорить о

напряжении, наведённом через ёмкостную связь.

Статья носит информационный и образовательный характер. Все

описанные замеры и манипуляции с электропроводкой связаны с риском поражения

электрическим током, который может привести к тяжёлым травмам или летальному

исходу. Если у вас нет необходимой квалификации, опыта и понимания принципов

электробезопасности, настоятельно рекомендуем не повторять описанные в статье

действия самостоятельно. Для диагностики и устранения неисправностей в вашей

электросети обратитесь к профессиональному электрику. Автор и редакция не несут

ответственности за возможные последствия ваших действий.

Эксперимент в новостройке: пошаговый замер

Рассмотрим условный случай в квартире с новой, только что

проложенной проводкой. В комнате установлен двухклавишный выключатель,

управляющий двумя группами освещения. Важный момент: никакой нагрузки в цепи

нет — лампочки ещё не вкручены, на концах проводов установлены клеммники.

Вооружаемся мультиметром и приступаем к замерам.

-

Оба выключателя в положении «Выкл». Прибор показывает на

клеммах первой группы светильника напряжение около ~10 Вольт.

-

Включаем первую клавишу. Мультиметр показывает положенные ~220

Вольт. Всё в норме, цепь работает. Выключаем.

-

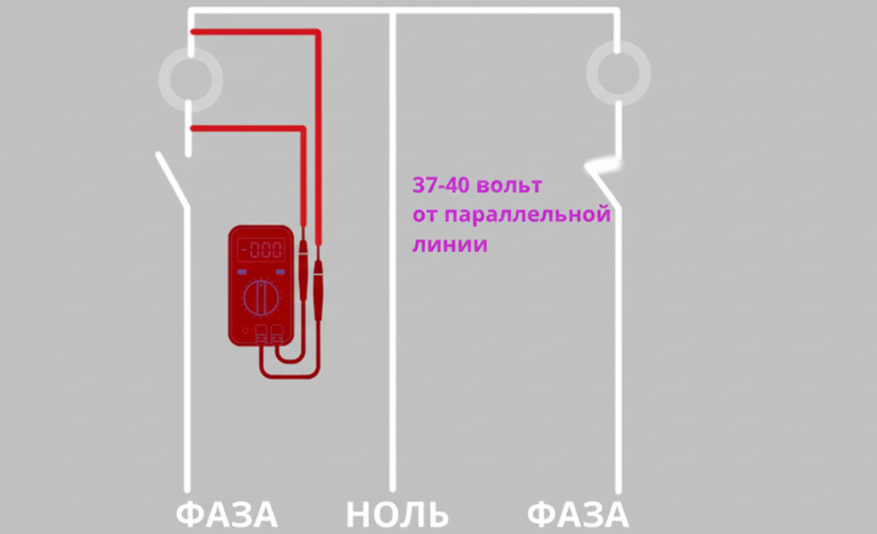

Включаем вторую клавишу (питающую вторую группу света).

Снова измеряем напряжение на клеммах первой, отключённой группы и видим около ~40 Вольт!

Откуда берется напряжение, которого по сути там не может быть? На обесточенном, «висящем в

воздухе» проводе появляется вполне измеримое напряжение. Причём явление не

имеет отношения к самой распространённой причине, выключателям с подсветкой,

которых в нашем случае нет.

Версия №1: индукционная наводка (маловероятна)

Первое, что приходит на ум, — «наводка», под которой обычно

подразумевают электромагнитную индукцию. Суть индукции проста: проводник с

переменным током создаёт вокруг себя переменное магнитное поле, которое может

наводить ЭДС (электродвижущую силу) в соседнем проводнике. Получается эффект

трансформатора в миниатюре.

Однако в данном конкретном случае версия маловероятна. Закон

электромагнитной индукции неумолим: для создания значимого магнитного поля необходим

ток нагрузки. А в нашем эксперименте вся нагрузка отключена, и ток в цепях

освещения практически отсутствует. Значит, и магнитного поля для создания

индукционной наводки просто нет.

Версия №2: ёмкостная связь (ключевая причина)

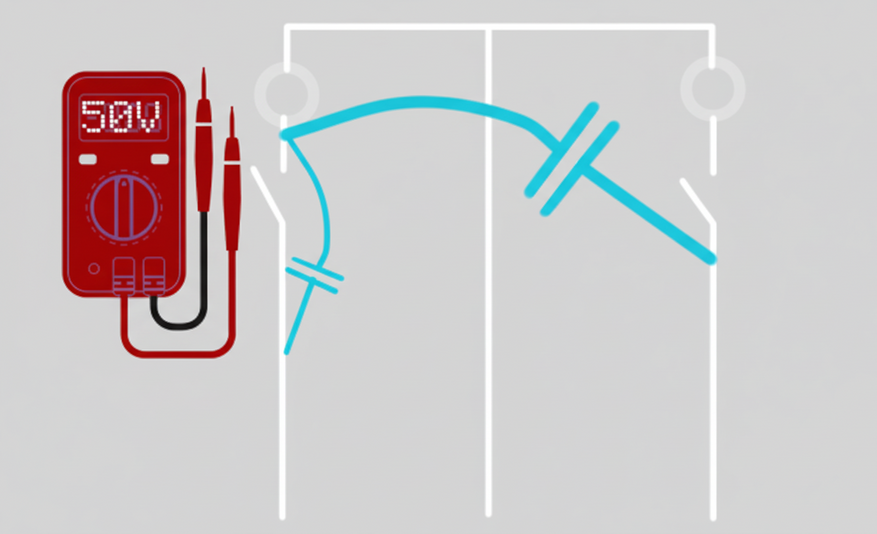

Разгадка кроется в другом явлении — ёмкостной связи. Чтобы

понять её суть, вспомним устройство простейшего конденсатора: две

токопроводящие пластины (обкладки), разделённые диэлектриком. А теперь посмотрим на нашу проводку в стене. Два параллельно

идущих провода — по сути, те же две обкладки. Изоляция проводов — диэлектрик

между ними. Получается, что любые два провода, проложенные рядом в одной штробе

или внутри одного кабеля, образуют собой естественный, пусть и очень слабой ёмкости,

конденсатор.

Как известно, конденсатор не пропускает постоянный ток, но

для переменного тока он является проводником с определённым сопротивлением.

Когда мы подаём переменное напряжение на один из проводов (он становится одной

«обкладкой»), через диэлектрик-изоляцию возникает ёмкостная связь со вторым,

обесточенным проводом (второй «обкладкой»). В результате на втором, «висящем в

воздухе» проводе появляется наведённое напряжение.

Именно такую картину мы и наблюдаем в нашем эксперименте:

-

~10 Вольт — базовый уровень наводки от других работающих

линий в квартире (например, от розеточных групп), проложенных где-то

поблизости.

-

~40 Вольт — когда мы включаем вторую клавишу, под напряжение

попадает провод, идущий ко второй группе света. Он проложен вплотную и параллельно

измеряемому проводу. Расстояние минимально, длина параллельного участка

максимальна — ёмкостная связь становится значительно сильнее, и наведённое

напряжение возрастает.

Почему разные мультиметры показывают разное? Физика

измерений

Многие возразят: «Я мерил своим мультиметром, и у меня

всегда ноль!» В этом и заключается ещё один важный аспект явления. Дело тут не

в цене или бренде прибора, а в его ключевой характеристике — входном

сопротивлении (импедансе).

-

Большинство современных цифровых мультиметров обладают очень

высоким входным сопротивлением, как правило, 10 МОм (мегаом) и выше. Это

делается для того, чтобы прибор минимально влиял на измеряемую цепь. Благодаря

такой чувствительности он способен зафиксировать потенциал, наведённый даже

через очень слабую ёмкостную связь.

-

Старые стрелочные вольтметры или некоторые

специализированные приборы имеют гораздо более низкое входное сопротивление

(например, десятки или сотни кОм). Подключая такой прибор, мы, по сути,

шунтируем ёмкостную связь низким сопротивлением. Микроскопический наведённый

ток замыкается через прибор, напряжение на его клеммах падает практически до

нуля, и стрелка не отклоняется.

Фактически, мы имеем дело с делителем напряжения, где

верхнее плечо — реактивное сопротивление ёмкостной связи проводов, а нижнее —

входное сопротивление нашего вольтметра. Чем выше сопротивление вольтметра, тем

большая часть наведённого напряжения на нём «осядет» и тем выше будут

показания.

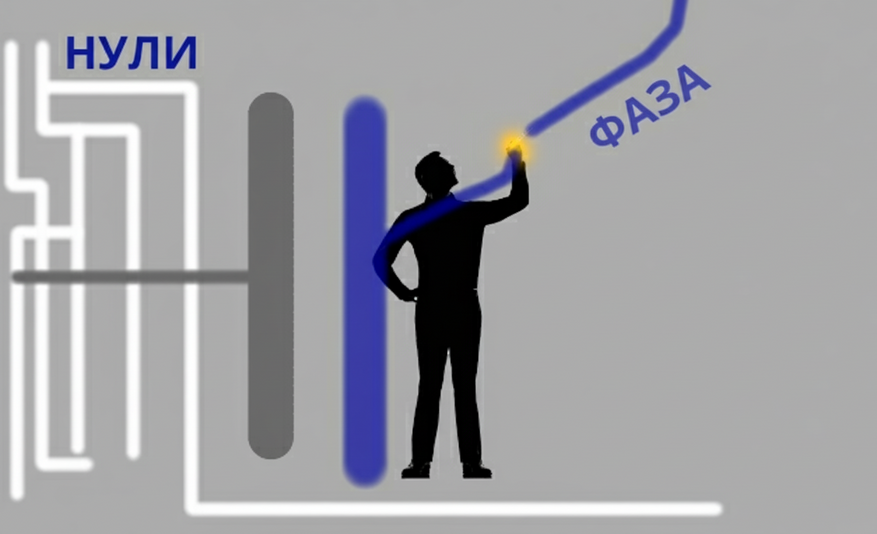

Принцип ёмкостной связи отлично иллюстрирует работа обычной

индикаторной отвёртки. Когда вы касаетесь жалом фазного провода, а пальцем

металлического пятачка на рукоятке, цепь замыкается не на ноль, а через ваше

тело. Ваше тело выступает одной обкладкой конденсатора, а второй служит вся

сеть заземлённых конструкций и нулевых проводников здания, с которыми ваше тело

образует ёмкостную связь. Через эту ёмкость начинает протекать ничтожно малый

переменный ток, достаточный, чтобы зажечь неоновую лампочку в отвёртке.

Опасно ли это и что с этим делать?

Напряжение, возникающее из-за ёмкостной связи, реально, но

ток при этом микроскопический. Для человека оно, как правило, не опасно, хотя

лёгкое пощипывание при определённых условиях почувствовать можно. Главная

неприятность заключается в другом.

Современные светодиодные (LED) лампы очень чувствительны, и

для слабого свечения им нужен мизерный ток. Именно «фантомное» напряжение

является причиной того, почему LED-лампы могут тускло светиться или мерцать в

выключенном состоянии.

Заключение

Итак, загадочное напряжение на отключённых проводах — не

мистика и не поломка, а вполне объяснимое физическое явление, ёмкостная связь.

Оно возникает из-за того, что параллельно проложенные провода ведут себя как

конденсатор, а увидеть его можно с помощью чувствительного мультиметра с

высоким входным сопротивлением.

На практике, если вы столкнулись с постоянно светящимися

LED-лампами, проблема часто решается шунтированием — параллельным подключением

к лампе небольшого конденсатора (около 0.1 мкФ, 400В) или высокоомного

резистора (около 100-500 кОм). Это создаст путь для стекания ёмкостного тока,

не давая ему заряжать схему лампы. А для точной диагностики электрики

используют приборы с функцией LoZ (Low Impedance), которая как раз и

предназначена для отсечения подобных «фантомных» напряжений.

И помните: при любой работе с электричеством

всегда соблюдайте технику безопасности, даже если напряжение кажется

«фантомным».

Изображение в превью: