По Долгоруковской улице от «Новослободской» идут в сторону Садового, к своей средней школе №182, трое учеников. Ветер сдувает волосы назад, солнце слепит глаза и заставляет достать темные очки. Торопиться некуда: Валерий Киселев, Михаил Ихлов и Валерий Литинский окончили 182-ю почти семьдесят лет назад, в 1956-м и 1957-м. А сейчас, осенью 2025-го, они идут в школу открывать мемориальную доску своему любимому директору Георгию Асееву, возглавлявшему школу в 1947–1956 гг.

Топографически маршрут не совсем верный, не так ребята ходили в школу тогда, в послевоенные годы. Все трое жили в Косом переулке, что рядом с Оружейным; сейчас на месте того пятиэтажного дореволюционного дома громадная высотка-небоскреб. А сейчас, стало быть, и дома нет — герои разъехались по разным концам Москвы… И переулка, по которому бегали в школу, тоже.

Вход в школьный двор загорожен еще одним громадным зданием, это медицинский университет, того и гляди вход перекроют, безопасность же! И придется нынешним школьникам искать другие подходы к зданию, но пока вот так, через подворотню.

Ветер взбивает седые шапки волос — цвет причесок, стало быть, изменился, а вот «покрой» — не то чтобы сильно. Шевелюра — это был такой оттепельный шик. Тогда стало можно.

— Мы ходили лысые до седьмого класса, — вспоминает Валерий Киселев. — Заставляли после войны коротко стричься, чтобы не разводить вшей. И еще одна забота о здоровье послевоенного поколения: на входе в школу каждый из нас получал ложку рыбьего жира.

— Причем все ели его из одной и той же ложки, никакой инфекции не боялись, — добавляет Валерий Литинский. — Как сейчас помню: входишь и попадаешь в этакое каре из учителей, они смотрели, чистые ли у нас руки.

Послевоенный коммунизм

Вот и школа — здание довоенной постройки. Во дворике сейчас благоустройство и физкультурная площадка, а 75 лет назад были самые настоящие огородные грядки. Время-то было полуголодное; пионеры в порядке трудового воспитания копали, рыхлили и пропалывали, а урожай — от репы до укропа — себе же, то есть в школьную столовую.

Георгий Леонидович Асеев, которого школьники за глаза ласково прозвали Жора, пришел в школу сразу с фронта: служил с 1939-го по 1946-й, вот уж точно от звонка до звонка. В 1947-м стал директором — довоенный педагогический стаж и служба политруком. Кому же, как не ему?

И военный опыт пригодился: для вверенных педагогов и ребят Асеев все обустроил по-хозяйски. Как на фронте: ну и что, что через день с места сниматься, — копай и оборудуй всё по уставу и даже лучше, для своих же стараешься.

— Жора устроил в школе специальную комнату, — говорит Михаил Ихлов. — Состоятельные родители отдавали туда некоторые вещи, которые могли брать малоимущие. Кто такие состоятельные? Ну, например, у одного из ребят был папа, главный инженер завода. Были такие Журавлевы, он работал в прессе, она — в кафе на улице Горького, то есть в торговле. Они были зажиточные.

А кто тогда малоимущие? Безотцовщина, например. После войны такого сколько хочешь. А были, конечно, и «середняки»: это те, у кого семья полная, но и лишней одежки точно не найдется, всё наперечет.

— Я был при отце-офицере кем-то вроде сына полка, — вспоминает Киселев и показывает свою детскую фотографию: мальчишка-пятилетка в самой настоящей военной форме, хоть и без знаков различия. Вот оно что, значит, детские гимнастерки все-таки не современное изобретение, все-таки существовали!

Звоним в школу — нам открывают: ветеранов уже ждут. Редкая, кстати, душевность по нынешним временам, обычно никаким выпускникам в школы входа нет, безопасность! Но тут люди заслуженные, ходят в гости часто, рассказывают ребятам 2020-х про «послевоенный коммунизм».

Средство от хулиганов

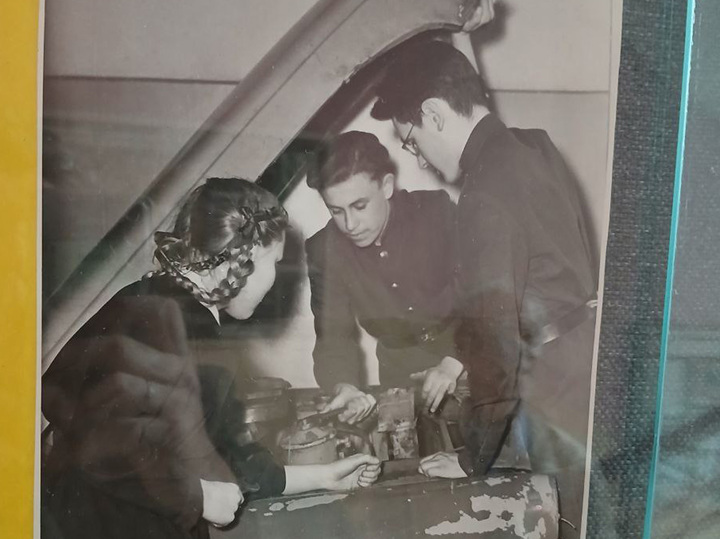

Мемориальная доска пока завешена полотнищем, ее вот-вот должны открыть. А в коридорах первого этажа и дальше по лестницам наверх много фотостендов, это школьный музей. Про Асеева там много, а где-то, как говорят наши герои, и их фотографии есть.

— Георгий Леонидович был на войне ранен и контужен, — говорит Валерий Киселев. — Даже хулиганы его боялись: он мог заставить любого «искать пятый угол». Боялись и очень уважали.

В 7–8-м классах Жора приучал ребят к работе на производстве. «Мы, например, работали подмастерьями на типографии «Красный пролетарий», что на одноименной улице, — вспоминает Валерий Литинский. — Летом были колхозы: прополка моркови, носили воду на поля».

И дело тут, говорят ученики Асеева, не только в приучении к труду. Это ведь старая армейская мудрость: боец, у которого есть свободное время, потенциальный преступник. В те времена к школьникам, детям войны, это в полной мере относилось: тогдашний хулиган — это не нынешний «зацепер» или «граффитчик» в капюшоне, который, в общем-то, особо никого не трогает. Это куда серьезнее.

— У нас дом считался хулиганским, несколько человек из дома сидели, — говорит Валерий Киселев. — Наверное, именно поэтому рядом организовали милицейское общежитие. И молодые милиционеры с нашими девчонками танцевали под довоенные пластинки. Шульженко, Утесов…

Забегая вперед, скажем: бывший полухулиган, Киселев сам после школы пошел служить в милицию и стал не последним в Москве опером, полковником, лично ловил того самого Ионесяна по кличке «Мосгаз».

Так вот, немыслимая в наше время патриархальность отличала тогдашних хороших учителей, в том числе Асеева. «Жора был словесник, и его главная черта — человечность, — вспоминает Михаил Ихлов. — Был у нас, например, такой хулиган, Володька Чириков. Директор его несколько раз ловил за курение, песочил. А на выпускной подарил ему красивый портсигар. Запомнил, значит, чем человек увлекается».

И повторим: лучшее средство от хулиганства — грамотная организация детского досуга. Асеев для своих подопечных придумал зимние лыжные лагеря. Помог его лучший друг и фронтовой товарищ, школьный военрук Борис Марков, с которым Асеев вместе служил под началом Москаленко (позже он командовал Московским военным округом).

— И вот так, по дружбе, школа получила необходимую амуницию, с которой устраивались лыжные лагеря, — говорит Киселев. — Туда брали только тех, кто учился без «троек»: многие, ради того чтобы попасть туда, исправляли оценки. И вот представьте: зима, минус двадцать пять, а мы располагаемся в огромной военной палатке, в которой горит жаркая буржуйка. Вечером ложишься спать чуть ли не в майке — жарко натопили, а утром, как дневальный ни старается, в палатке холодно, и в течение ночи все надевают на себя тулупы и телогрейки.

И вот на этом фоне не страшны для формирования характеров все эти послевоенные условия, которые сейчас представлять себе страшно, а вспоминаются они спустя три четверти века легко. Полуподвальные трущобы дома, где до революции были какие-то злачные места. Безбилетные «протыривания» в кинотеатр «Экран жизни» на трофейные и союзнические фильмы: «Тарзан», «Серенада Солнечной долины», потом уже и французский «Плата за страх». Оружие, которое хоть никогда и не было законным, но не было и чем-то необычным…

— Как-то вскоре после войны между двумя двухэтажными домами-бараками в снегу, смотрим, лежит что-то железное, — говорит Валерий Литинский. — Подхожу: дамский пистолет, браунинг. А под ним в мешке много упаковок патронов к нему! Оцепили место, вызвали милицию. Боялись страшно. Такие были времена, что боялись все, люди другие были.

Как выжило это поколение, как выросли ребята из «башибузуков» нормальными людьми? А вот — трудами таких учителей, как Асеев.

Гнилой забор и музыка на ребрах

— Мужчин и женщин среди преподавателей нашей мужской школы было примерно поровну, — вспоминает Валерий Киселев. — Историк Генрих Абрамович Трайнин. Физик, географ, которого мы звали Магеллан, математик. А вот по ботанике была дама. Директор организовал у нас еще исторический кружок, мы там лепили из глины гробницу.

Летом пионерские лагеря, причем не такие, как чуть позже покажут в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Кто бы, смеются мальчишки пятидесятых, смог заставить их ходить по струнке? Конечно, постоянно бегали кто в лес, кто на речку — забор-то подгнил, две доски отодвинул и вперед.

И в музыке эти ребята — подросшие как раз к оттепели, когда разделение на мужские и женские школы отменили, как и балы с классическими танцами, — были столь же неуправляемы. «Валерка Брель был такой… слышали про «музыку на ребрах»? — говорит Литинский. — Вот это он придумал: мать его была рентгенологом, у него было огромное количество этих пленок с ребрами, он сам сконструировал аппарат для записи пластинок… Был умный, поэтому один из нашей параллели поехал в Артек».

Но если учитель был действительно авторитетным лидером… и если требовал «по делу», а не просто так, во имя дисциплины, то слушались, конечно. И краснели. И подтягивались — в оценках так же, как и не перекладине. И — любили, да что там, вот же, любят уже сколько лет!

— Спасибо тебе за все, Георгий Леонидович! — ветераны первыми кладут цветы, когда Наталья Рахимова, директор большого учебного комбината №1501, в который вошла и бывшая 182-я, снимает с мемориальной доски покров. Выпускники добились этого — ходили по кабинетам, убеждали, участвовали, доказывали и доказали.

Юноши и девушки, нынешние ученики, идут с цветами вслед за ветеранами. Они, конечно, знают, кто такой Асеев, — о нем на школьных стендах достаточно много. К тому же именно Георгий Леонидович учредил когда-то праздник последнего звонка, а потом закрепил традицию, много лет возглавляя Мосгороно. Однако вряд ли кто-то из ребят понимает, почему плачут седые мужчины, добившиеся, наконец, своего.