Дом на Руси был не просто крышей над головой. Он был душой семьи, местом силы, живым существом с дыханием, характером и даже судьбой. И от того, где стояла изба, зависело гораздо больше, чем просто комфорт или защита от непогоды. Неправильно выбранное место могло принести болезни, безденежье, несчастья и даже смерть. Поэтому выбор участка под строительство воспринимался как ритуал — с приметами, обрядами и одобрением невидимых духов.

Сегодня всё это может показаться странным. Мы смотрим, чтобы был газ, асфальт и поближе к школе. А для крестьянина на Руси главными консультантами были Домовой, Банник и… пауки. Народная память хранила десятки запретных мест, где нельзя было даже ставить колышек — не то что закладывать сруб. Почему боялись строить на дороге, чем грозила старая баня и как тестировали землю на «злыдни» — об этом и пойдёт речь.

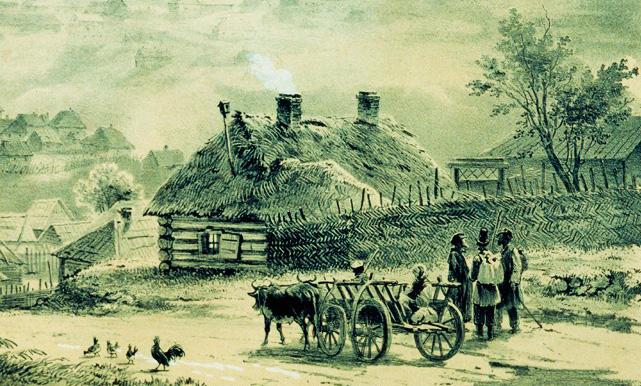

Начнём с одного из самых странных, но широко распространённых запретов: никогда не строить дом у дороги. Дорога — это место движения, перемен, беспокойства. Наши предки верили, что всё хорошее — достаток, здоровье, удача — в таком доме не задержатся. Всё будет «уходить» вместе с проезжающими.

Особую опасность представляли забытые или старые дороги. Там, где некогда шли обозы, а потом всё заросло — часто росли кривые, перекрученные деревья. Их называли «мертвыми» и ни в коем случае не брали для строительства. Считалось, что эти деревья напитались скитальческой тоской и памятью о погибших. Если из такого сруба сложить избу — в ней будут болеть, у хозяйки не будет детей, а хозяин не сможет стоять на ногах. Народ верил, что дерево с дороги «высасывает» силу из человека.

Почему нельзя строиться на месте старой бани и сгоревшей церкви

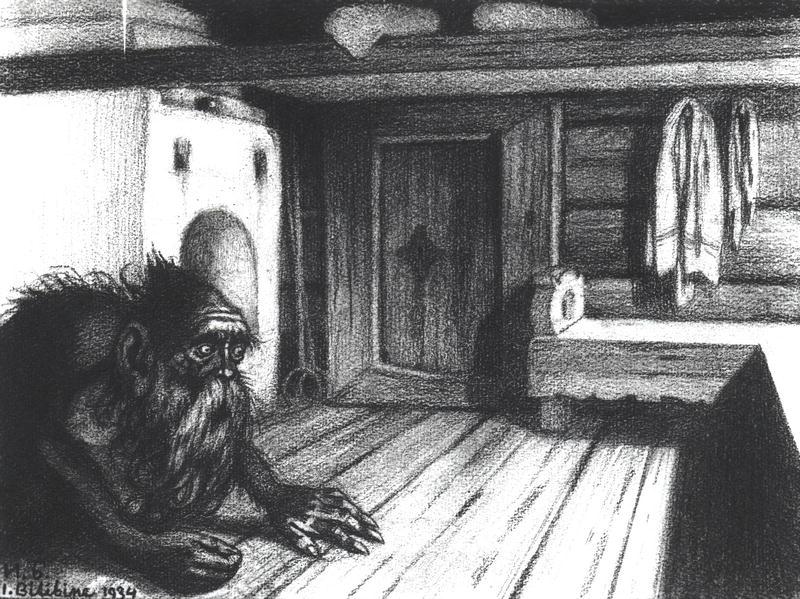

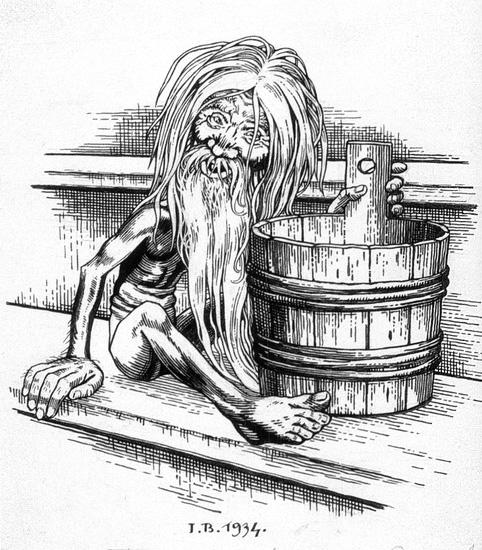

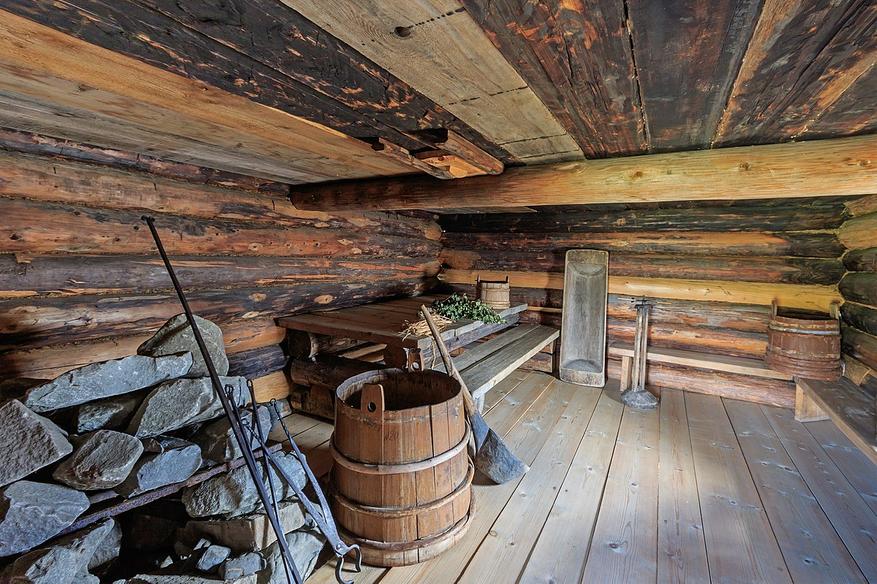

Не менее «опасными» считались участки, на которых когда-то стояли бани. Особенно старые, заброшенные. Виновником бед здесь был Банник — дух, который обитал в каждой русской бане. Он считался капризным, злопамятным и мстительным.

Если выгнать его с насестного места, просто снося старую баню — он мог переселиться в дом и начать портить жизнь жильцам: вызывать ссоры, пугать по ночам, доводить до безумия. Поэтому баню сносили с особым ритуалом — с поклоном, просьбой об уходе и подношениями, чаще всего в виде табака или монет.

Ещё строже относились к местам, где ранее стояли церкви — особенно сгоревшие. Огонь воспринимался не просто как катастрофа, а как кара небес. Считалось, что через пожар Господь метит место, как проклятое. Строить дом на таком пепелище — всё равно что затащить в избу саму погибель. Даже если храм выгорел до тла и осталась только трава, местные обходили это место стороной.

А ведь рядом с церковью почти всегда был погост. Нарушить покой предков — значит навлечь беду. Поэтому чаще всего на месте сгоревшего храма возводили новый — это считалось знаком раскаяния и духовного очищения.

Как выбирали хорошее место

Но не всё ограничивалось запретами. Была и обратная сторона — приметы, которые помогали найти хорошее, «доброе» место. Сначала проверяли практику: не топит ли весной, не дует ли сильный ветер, есть ли рядом вода. А потом начиналась настоящая магия.

Один из популярных способов — паук. Брали чугунок, сажали в него паука и оставляли на предполагаемом месте избы. Если паук начинал плести паутину — отлично. Значит, место безопасно, духи спокойны. Если же насекомое сидело, сжималось или вообще пыталось сбежать — место нехорошее.

Ещё проверяли место с помощью хлеба. Когда хозяйка пекла караваи, один из них «назначали» для будущей избы. Если хлеб поднимался высоким и ровным, без трещин — это считалось знаком Божьего благословения. Если корка трескалась или каравай опадал — от идеи строиться здесь следовало отказаться.

Плотники и чего боялись при выборе материала

Место — важное, но и материал имел значение. Особенно боялись так называемого «злыднева древа» — бревна с наростом или подозрительным рисунком, который плотники не убирали. Это могли быть специальные метки, якобы оставленные «нечистыми» артельщиками. Народ верил: если в избе окажется такое дерево, жильцы будут мучиться — болезни, бесплодие, постоянные несчастья.

Интересно, что плотников делили на «святых» и «нечистых». Первые строили храмы — их уважали и звали благословлёнными. Вторые — строили дома, сараи, амбары. Их побаивались: говорили, что могут заколдовать, «нагнать беду» или оставить скрытую порчу в срубе. Поэтому за плотниками следили пристально.

Домовой — хозяин дома и главный эксперт

Перед началом строительства Домового нужно было «умаслить». Его приглашали в дом, оставляли под первым венцом сруба угощение — чаще всего миску молока, кусочек хлеба, иногда монетку. Это было не просто уважение — это была необходимость. Без Домового в избе могло поселиться «что-то другое». Он должен был принять дом, стать его хранителем. Но и звать Домового следовало с осторожностью. На месте старой церкви, например, этого делать было нельзя — «иначе он не придёт, обидится, и от злых духов никто не защитит».

Места трагедий — вне закона. Даже если там просто поломалась телега

Существует интересный пласт запретных мест, которые современному человеку покажутся даже забавными. Например, если на каком-то участке:

- задрал медведь скот;

- кто-то сломал руку или ногу;

- разбилась телега;

- упал сноп с лошади и сгнил…

…то строить там дом считалось дурной затеей. Это место «помечено бедой». Если уж судьба не пощадила человека или животное, то и новой семье добра здесь не видать. А если речь шла о местах эпидемий, наводнений или массовых смертей — эти земли обходили на расстоянии версты.

Итого

Наши предки были в чём-то наивны, но в чём-то мудры. За многими «суевериями» стояли реальные наблюдения: влажные места действительно вызывали болезни, сильный ветер разрушал дома, а строения на проезжей дороге подвергались набегам. Проверка хлебом — это простой тест на влажность и температуру. Даже паук, плетущий паутину, говорил о неподвижности воздуха и стабильности среды. Но главное — это отношение. Дом строили не просто для себя. Дом строили для потомков, под защитой предков и в согласии с невидимыми силами. И возможно, в этом была настоящая сила русской избы — в уважении к месту, времени и духу.

Изображение в превью: