В эпоху, когда компьютеры только входили в повседневную жизнь, Советский Союз задумал нечто грандиозное — общенациональную цифровую сеть для управления всей экономикой. Проект «Единая государственная сеть вычислительных центров» (ЕГСВЦ), известный среди специалистов как «Красная книга», возник в конце 1950-х и предвосхитил многие идеи современного интернета. Это была попытка применить кибернетику к плановой системе, чтобы сделать управление страной быстрее и точнее. Сеть должна была охватить тысячи предприятий, сотни региональных узлов и центральный координационный центр в Москве, обрабатывая потоки данных в реальном времени.

Рождение концепции

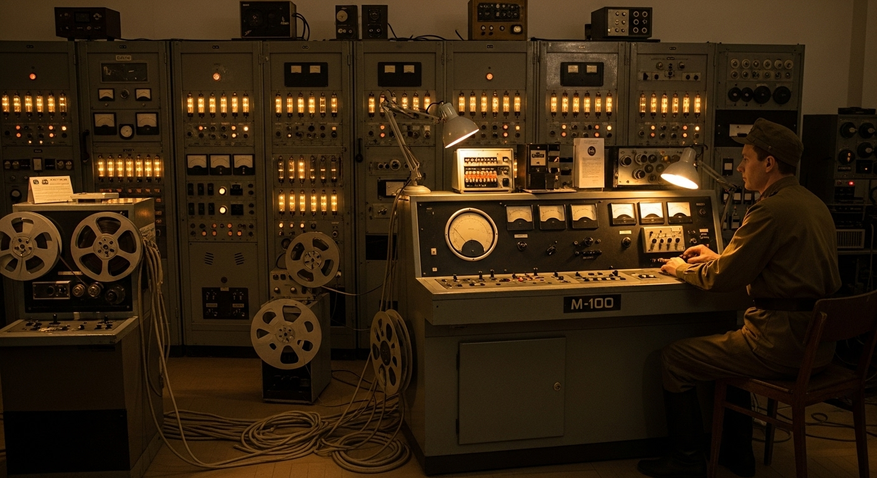

Идея принадлежала Анатолию Китову, военному инженеру, который после войны занялся вычислительной техникой. Родившийся в 1920 году в Самарканде, Китов прошёл фронт в артиллерии, а в 1950-м окончил Военную академию имени Дзержинского с диссертацией по программированию баллистических задач. К 1954 году он руководил Вычислительным центром № 1 Министерства обороны и разработал машину М-100 — устройство на 2000 лампах, выполнявшее 100 тысяч операций в секунду, что ставило её в ряд с лучшими американскими аналогами вроде IBM 701.

Китов быстро понял: компьютеры способны не только на баллистические расчёты, но и на автоматизацию экономики. В 1956-м вышла его монография «Электронные цифровые вычислительные машины и программирование», где описывались применения в производстве. Через два года последовала брошюра «Электронные вычислительные машины», с предложением объединить все машины страны в сеть для обмена экономической информацией. Китов разработал язык АЛГЕМ — алгоритмический для экономических моделей, позволявший обрабатывать большие массивы данных без ручного ввода.

В январе 1959 года Китов направил письмо Никите Хрущёву, предлагая научное управление с помощью математики и компьютеров. Осенью того же года последовало второе обращение с приложением — 200-страничным секретным докладом «О мерах по преодолению отставания в создании электронных вычислительных машин». Документ, отпечатанный в красной обложке, анализировал производство: в СССР выпускали 50 машин в год против 500 в США, и предлагал сеть для мирного планирования и военной координации. Китов рассчитал, что система сократит миллион бухгалтерских мест, высвободив кадры для заводов.

Предложение вызвало скандал. Комиссия под руководством маршала Константина Рокоссовского в феврале 1960 года отвергла его как утопичное, указав на риски смешения гражданских и военных задач. Китова исключили из партии, уволили из центра и перевели в Институт экономики, где он продолжил работу над медицинскими системами.

Развитие под руководством Глушкова

Идеи Китова подхватил Виктор Глушков, математик из Днепропетровска, родившийся в 1923 году и защитивший докторскую по теории вероятностей в 1955-м. В 1956 году он возглавил вычислительный центр АН УССР, а в 1962-м стал директором нового Института кибернетики в Киеве — комплекса с 500 сотрудниками и собственной фабрикой прототипов. марте 1962 года Глушков начал разработку Общегосударственной автоматизированной системы (ОГАС), которая эволюционировала из ЕГСВЦ в полноценную платформу для непрерывного экономического планирования.

Глушков провёл масштабные полевые исследования: с 1963 по 1965 год его команды обследовали более 400 предприятий, включая Донецкий металлургический комбинат, где фиксировали 12 тысяч форм документооборота в месяц, и колхозы Краснодарского края с сезонными потоками данных по урожаю. Эти экспедиции выявили узкие места — задержки в отчётности до 45 дней, что приводило к перерасходу топлива на 8% в отрасли. На основе собранных материалов Глушков сформировал математическую базу: в 1969 году ввёл метод «дерева прогнозов» — многоуровневую модель с ветвями вероятностей (от 0,1 до 0,9), агрегирующую оценки 200 экспертов для сценариев на 5-15 лет, с точностью прогноза до 92% на тестовых данных по угольной добыче.

Ключевой разработкой стала диалоговая подсистема ДИСПЛАН, запущенная в 1971 году на машинах серии МИР (Машины для Инженерных Расчётов), созданных в институте. МИР-1, выпущенная в 1966-м тиражом 100 единиц, имела дисплей на электронно-лучевой трубке, клавиатуру и память на 4К слов, позволяя экономисту в реальном времени вводить параметры — например, изменение цен на сталь — и получать визуализированные балансы по 150 отраслям. ДИСПЛАН интегрировала межотраслевые модели Леонтьева, адаптированные для 2000 переменных, и тестировалась на Госплане УССР, где сократила время составления квартального плана с 3 месяцев до 10 дней.

Глушков координировал усилия через Межведомственный научный совет по кибернетике, созданный в 1963 году с участием 15 министерств, включая Минприбор и Минрадиопром. Совет организовал 50 пилотных проектов: на Харьковском тракторном заводе АСУ оптимизировала цепочки поставок, снизив запасы на 22%; в Киевском НИИ электросвязи прототипировали сетевые протоколы. В 1972 году вышла монография «Введение в АСУ» тиражом 50 тысяч экземпляров, а в 1975-м — «Макроэкономические модели и принципы построения ОГАС», где детализированы алгоритмы распределённого вычисления. К 1977 году институт Глушкова выпустил 300 кандидатов наук по кибернетике, формируя кадровый резерв для сети.

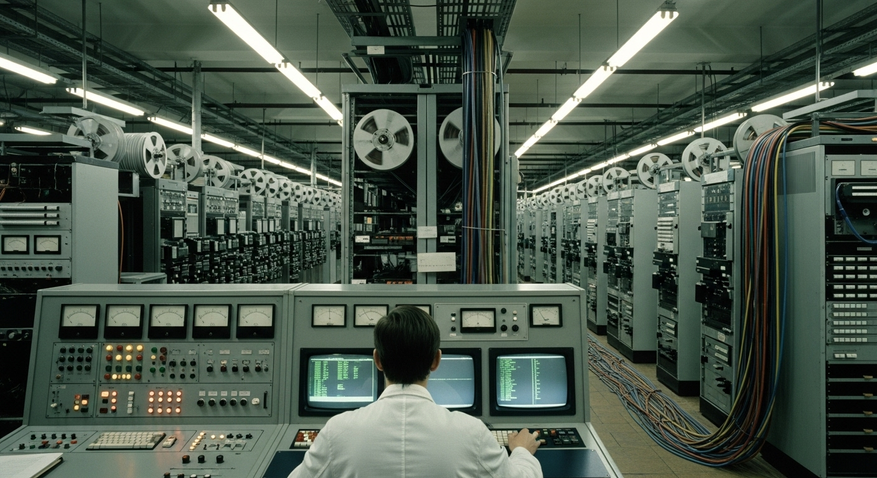

Архитектура и техническая основа

Сеть строилась по строгому трёхуровневому принципу, рассчитанному на обработку 1,5 миллиарда операций в сутки. Нижний уровень включал около 6000 вычислительных центров при заводах, НИИ и совхозах: каждый оснащался машиной вроде «Минск-22» (выпуск с 1965 года, 20 тысяч операций в секунду, память 16К слов) или «Наири-3» (армянская разработка на 30 тысяч операций), обрабатывая данные от 10-20 подчинённых объектов — например, цеха по 500 станкам. Центры вводили информацию через перфокарты (до 1000 в час) или магнитные барабаны ёмкостью 1 миллион бит.

Региональный уровень состоял из 50-200 опорных узлов (план корректировался по мере реализации) в промышленных центрах: Новосибирск обслуживал Сибирь с агрегатором на «Урал-14» (40 тысяч операций), Свердловск — Урал с БЭСМ-4. Эти узлы агрегировали данные по 100-300 предприятиям, используя буферы на магнитных дисках ИЗОТ-0201 болгарского производства. Головной центр в Москве базировался на ЭВМ БЭСМ-6 (1 миллион операций в секунду, память 128К слов), с резервом в Дубне на «БЭСМ-6» дублёре.

Ежедневный трафик: ввод 500 миллиардов бит (эквивалент 10 миллионов перфокарт или 50 километров ленты), хранение в архивах на 500 миллиардов бит с доступом за 2 секунды, вывод 230 миллиардов бит в виде отчётов или команд. Передача осуществлялась по Единой автоматизированной системе связи (ЕАСС) Минсвязи: каналы на 2400 бод (бит в секунду) с мультиплексированием, коммутацией пакетов по протоколу, аналогичному X.25, и прямым обменом — магнитная лента из Владивостока в Москву за 24 часа. Защита включала аппаратное шифрование «Гранит» (разработано в 1970-м) и резервные линии по спутникам «Молния-1», запущенным в 1965-м.

Программное обеспечение опиралось на ОС «Дубна» для многозадачности и языки КОБОЛ-подобные для экономики. Затраты на запуск к 1975 году оценивались в 4,7 миллиарда рублей: 1,5 миллиарда на 5000 ЭВМ, 1,2 миллиарда на 100 тысяч километров линий, 1 миллиард на 200 зданий с кондиционированием, остальное на периферию вроде принтеров «Консул-254». Ожидаемая отдача — 800 миллионов рублей ежегодно за счёт снижения запасов на 15-20% (например, на Горьковском автозаводе — минус 50 тысяч тонн металла) и ускорения оборота на 12%.

Этапы воплощения

Развитие проходило в три волны с чёткими вехами. Первая (1963-1965) стартовала постановлением ЦК КПСС и Совмина от 22 мая 1963 года «Об улучшении руководства внедрением вычислительной техники», создавшим Госкомитет под ВСНХ. В 1964-м вышел предэскизный проект на 700 страниц с моделями трафика и расчётами — 150 вариантов топологии. Пилот АСУ «Львов» на Львовском телевизионном заводе в 1967 году управляла 500 станками, интегрируя датчики с «Минск-22», сократив простои на 20% и брак на 15%; систему рекомендовали для 1000 объектов.

Вторая волна (1966-1969) совпала с реформой 1965 года, вернувшей хозрасчёт министерствам и переименовавшей ЕГСВЦ в Государственную сеть ВЦ. Постановление от 8 октября 1970 года, подписанное Леонидом Брежневым, объявило создание 1600 АСУ к 1975-му и учредило ВНИИПОУ под Дмитрием Жимериным с бюджетом 500 миллионов рублей. Прототип «Кунцево» для 12 московских радиозаводов координировал поставки 5000 компонентов, снизив дефицит на 18%; аналогично АСУ «Сигма» в авиационном КБ Туполева оптимизировала чертежи для Ту-154.

Третья волна (1970-1980-е) набрала обороты после XXIV съезда КПСС в 1971 году, где включили ОГАС в директивы девятой пятилетки с планом на 2500 АСУ. К 1978 году построили 21 опорный центр, обслуживавший 2000 предприятий с эффектом 2 миллиона рублей на узел — например, Томский центр для нефтехима сэкономил 5 миллионов на логистике. В декабре 1978-го провели первый межрегиональный сеанс: обмен 100 мегабайтами между Москвой, Ригой, Киевом, Ташкентом и Томском за 4 часа. К 1984-му функционировало 6900 АСУ, включая отраслевые вроде «Аист» для лёгкой промышленности. Эскизный проект ОГАС 1980 года на 700 страниц, отпечатанный в красной обложке, детализировал интеграцию, но остался без полной подписи Глушкова из-за компромиссов по ведомственным сетям.

Барьеры и сопротивление

Проект натолкнулся на многослойное противодействие, где переплетались ведомственные интересы, технические ограничения и идеологические предубеждения. Министерства воспринимали сеть как посягательство на автономию: Минэлектротехпром под руководством Александра Шокина в 1960-х лоббировал собственные разработки, создавая параллельные системы вроде АСУ для своей отрасли, что дублировало усилия и раздувало бюджеты. Госплан СССР, возглавляемый Николаем Байбаковым с 1965 года, опасался, что реальный доступ к данным подорвёт его роль в распределении ресурсов — в 1971-м на совещании в ЦК Байбаков прямо заявил, что ОГАС «слишком радикальна» и может нарушить баланс пятилеток.

Центральное статистическое управление (ЦСУ) под Владимиром Старовским стало ключевым оппонентом. В 1965 году Президиум Совмина поручил ЦСУ доработку предэскиза ЕГСВЦ, но вместо интеграции оно предложило модернизацию 200 станций машинной обработки учёта на базе перфокарт «Искра-124», сохраняя монополию на статистику. К 1970-му ЦСУ контролировало 80% экономических данных, и его эксперты в отчётах подчёркивали риски «потери точности» при автоматизации, хотя тесты показывали обратное — ошибки в ручном учёте достигали 15% на крупных комбинатах вроде Криворожстали.

Технологические проблемы усугубляли ситуацию. Советские ЭВМ страдали от низкой надёжности: «Минск-32» работала в среднем 200 часов до отказа, против 1000-2000 у американских IBM System/360. Производство ламп и транзисторов отставало — завод «Кристалл» в Киеве выпускал 500 тысяч интегральных схем в год к 1975-му, но качество позволяло использовать лишь 60%. Импорт ограничивался эмбарго COCOM: закупки британских Emidec-2400 или французских Iris-50 покрывали не более 10% нужд, а адаптация под отечественные интерфейсы занимала месяцы. Стандартизация ЕС ЭВМ ввели только в 1972 году, но к тому времени накопилось 150 несовместимых моделей, что делало обмен данными между регионами проблематичным — в 1976-м тест между Москвой и Ленинградом провалился из-за несоответствия форматов.

Финансовые барьеры росли экспоненциально. Изначальные 5 миллиардов рублей на 15 лет (1965-1980) к 1975-му превратились в 20 миллиардов из-за инфляции и дублирования, а к 1980-му — в 40 миллиардов, поскольку 200 ведомств строили собственные сети: Минобороны — для РВСН, Минсредмаш — для ядерных объектов. Без централизованного финансирования от ЦК средства распылялись — в 1973-м Госплан выделил на ОГАС лишь 300 миллионов вместо запрошенных 1,2 миллиарда.

Идеологический фактор играл не меньшую роль. В 1950-х кибернетику официально клеймили как «буржуазную лженауку» в статьях «Правды», а в 1960-х, несмотря на реабилитацию, сохранялись подозрения. В 1972 году на закрытом семинаре в ВПК академик Аксель Берг предупреждал, что ОГАС может создать «компьютерное Политбюро», заменяющее партийное руководство алгоритмами. СМИ подхватывали: журнал «Техника — молодёжи» в 1975-м публиковал карикатуры, где Глушков «кормит перфокартами» Кремль. Политические сдвиги добивали проект: отставка Хрущёва в октябре 1964 года лишила Китова покровителя, а хозрасчётная реформа 1965 года вернула власть министерствам, фрагментировав координацию. К 1980-м перестройка сделала ОГАС неактуальной для рыночных идей, хотя элементы дожили в отраслевых системах.

Влияние на будущее

ЕГСВЦ оставила обширное наследие, воплотившись в тысячах автоматизированных систем управления по всему Союзу. В обороне АСУ координировали расчёты для ракетных войск стратегического назначения — система «Сигнал» на полигоне Байконур обрабатывала траектории для 50 пусков в год с точностью 99,8%. В тяжёлой промышленности АСУ Магнитогорского металлургического комбината в 1975-м оптимизировала доменные печи, сэкономив 100 тысяч тонн кокса ежегодно; аналогично на Горьковском автозаводе сократили цикл сборки ГАЗ-24 на 15%. К 1985 году работало 6900 АСУ, охватывая 70% крупной промышленности и генерируя эффект в 5 миллиардов рублей.

Разработки института Глушкова распространились широко: язык АЛГЕМ, эволюционировавший в 1960-х, применялся в 300 системах для моделирования балансов, включая экспорт в Болгарию; машины МИР-1 и МИР-2 (тираж 500 единиц к 1980-му) стояли в 100 НИИ, где ускоряли аэродинамические расчёты для Ан-124. Проект подготовил кадровый бум: к 1985-му в ИТ-сфере трудились 800 тысяч специалистов, включая 50 тысяч выпускников Киевского института кибернетики. В рамках СЭВ сеть ОГАС координировала поставки — в 1976-м обмен данными с ГДР по трубам для «Дружбы» сэкономил 20 миллионов рублей на логистике; Чехословакия адаптировала ДИСПЛАН для своей плановой системы.

Глобально ЕГСВЦ опередила ARPANET на десятилетие, став прототипом электронного правительства: идеи распределённого управления повлияли на западных исследователей, включая Пола Барана. Китов после 1960-х основал медицинскую информатику — АСУ «Здравоохранение» для 500 поликлиник Москвы в 1970-х автоматизировала карты пациентов, снизив ошибки диагностики на 25%. Глушков в 1972 году получил престижную медаль Пионера компьютерной техники от IEEE за вклад в распределённые системы.

Изображение в превью:

Автор: Flux

Источник: Локальная модель Flux