Русский язык часто называют трудным, но стоит взглянуть на японский — и привычные жалобы бледнеют. Там дети в шесть лет садятся за парты и начинают изучать не алфавит из нескольких десятков букв, а тысячи иероглифов. Каждый знак нужно не просто выучить, а записывать десятки раз, пока рука не запомнит правильный ритм черт. Получается не учеба, а настоящая выносливость — марафон длиной в школьные годы.

Как иероглифы пришли в Японию

Своей письменности у японцев долго не было — язык существовал только устно. Ситуация изменилась примерно полторы тысячи лет назад, когда на острова вместе с буддийскими монахами и китайскими учёными начали попадать книги и свитки. Они были написаны китайскими иероглифами, и это стало поворотным моментом: чтобы изучать религию, право и науку, японцам пришлось осваивать чужую систему письма.

Сначала иероглифы использовались почти «как есть», но постепенно их начали подстраивать под японскую грамматику. Появились собственные слоговые азбуки — хирагана и катакана, которые упростили запись, но полностью иероглифы так и не вытеснили. В итоге Япония получила гибрид: знаки-картинки из Китая плюс два алфавита для родных слов. Именно поэтому японский текст сегодня выглядит как пёстрая смесь разных символов, но для местных это привычный порядок вещей.

Сколько иероглифов нужно знать

Общее количество иероглифов впечатляет — от 60 до 80 тысяч. Но знать все не требуется, даже профессора филологии не владеют полным объёмом. Для повседневной жизни в Японии существует официальный список дзёё кандзи — 2136 знаков. Именно их осваивают школьники и именно они нужны, чтобы свободно читать газеты, журналы или документы.

Есть и более высокий уровень. Существуют экзамены по кандзи (Kanji Kentei), где проверяют знания до 6000 символов. Такой объём нужен тем, кто работает с классической литературой, историческими хрониками или научными архивами. Для большинства же хватает «базового комплекта».

Сравнение простое: японец, окончивший школу, уверенно узнаёт и использует две тысячи с лишним иероглифов. Иностранец, чтобы чувствовать себя комфортно, должен освоить примерно тот же набор — иначе даже меню в кафе будет загадкой.

Как дети учат тысячи знаков

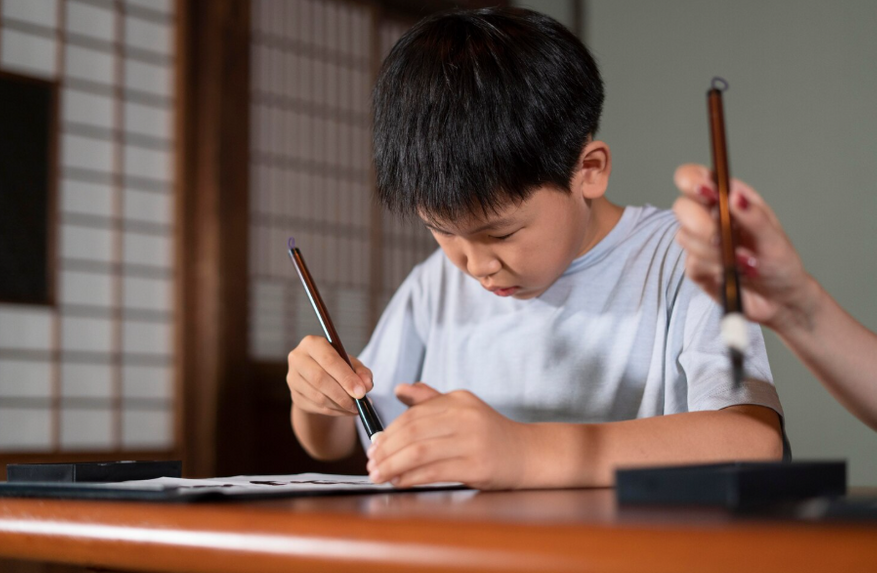

Первый контакт с иероглифами у японцев происходит почти сразу после начала школы. В шесть лет они получают прописи с крупными знаками и стрелками, показывающими порядок черт. В первый год — всего около восьмидесяти символов. На второй — уже несколько сотен. К концу начальной школы список вырастает до тысячи, а к выпуску из старшей — до двух с лишним тысяч.

Главный метод прост: многократное письмо. Ученики выводят один и тот же знак десятки раз в специальных тетрадях с квадратной разметкой. Ошибся — стираешь и переписываешь снова, пока линии не ложатся правильно. Это похоже на тренировку мышцы: рука должна сама «запоминать» движение.

Но не только механика спасает. Чтобы сделать процесс менее скучным, дети раскладывают иероглифы на части и придумывают истории. Например, знак «休» («отдыхать») состоит из элементов «человек» и «дерево». Образ прост: человек присел под деревом. Для малышей ещё придумывают песенки — так знак запоминается не только глазами, но и на слух.

Почему Япония не отказывается от иероглифов

В японском языке десятки слов звучат одинаково, но означают совершенно разное. Возьмём простое «кодзё». Оно может быть и «заводом», и «повышением», и «осадой», и даже «императором». Если писать это только слогами, то любая газета превратится в сплошной квест «угадай значение по контексту». Кандзи решают эту проблему за секунду — один знак сразу показывает, о чём речь.

Есть и другая причина. Вся классическая литература, старые документы, поэзия написаны именно иероглифами. Откажись Япония от них — и миллионы текстов стали бы для новых поколений примерно такими же непонятными, как для нас берестяные грамоты.

Поэтому разговоры о полном переходе на азбуку идут давно, но дальше теорий не продвигаются. На деле японцы не сокращают список, а наоборот добавляют новые знаки. Для них кандзи — не просто письменность, а часть культуры и способ понимать друг друга без ошибок.

Изображение в превью: