В кругах радиолюбителей и электронщиков тема параллельного

соединения диодов — одна из вечных. Одни утверждают, что это простой и

эффективный способ удвоить максимальный ток, другие же категорически

предостерегают, пророча неравномерное распределение нагрузки, перегрев и

неминуемый выход одного из компонентов из строя. Этот спор побудил меня глубже

разобраться в вопросе: изучить теорию и провести наглядный эксперимент, чтобы

понять, как на самом деле распределяется ток и какие факторы являются ключевыми

для успеха.

Теоретический идеал и суровая реальность

В идеальном мире два абсолютно одинаковых диода, соединенные

параллельно, делили бы проходящий через них ток строго пополам. Если на входе

20 ампер, то каждый диод взял бы на себя ровно по 10. Однако в реальности не

существует двух абсолютно идентичных полупроводниковых приборов. Даже диоды из

одной партии имеют небольшой разброс параметров, главный из которых — прямое

падение напряжения.

Именно этот параметр определяет, какой из диодов «откроется»

раньше и возьмет на себя большую часть тока. Диод с меньшим падением напряжения

станет предпочтительным путем для тока, что приведет к его большему нагреву.

Здесь и кроется главная опасность: у кремниевых диодов есть отрицательный

температурный коэффициент напряжения. Это означает, что с ростом температуры

прямое падение напряжения на диоде уменьшается. В результате нагретый диод

начинает пропускать через себя еще больший ток, что вызывает дальнейший нагрев.

Этот процесс, известный как «тепловой разгон», может быстро вывести компонент

из строя.

Чтобы проверить, как это выглядит на практике, я собрал

тестовый стенд. Его основа — лабораторный блок питания, способный выдавать ток

до 20А. Для точного измерения тока, проходящего через каждый диод, я

использовал два датчика на эффекте Холла (модули ACS712). Данные с датчиков

считывались платой Arduino (подойдет любая, от Nano до Uno) и выводились на

символьный LCD-дисплей 1602. Общий ток в цепи для контроля дублировался

показаниями внешнего мультиметра.

Для считывания показаний использовался стандартный скетч для

работы с модулем ACS712 и библиотекой LiquidCrystal, который легко найти в

сети, так как он не содержит уникальных доработок.

Эксперимент №1. Диодная сборка Шоттки — почти идеальный

случай

Для первого теста я взял спаренную диодную сборку Шоттки с

общим катодом (в моем случае ESAD83-004 на 30А), выпаянную из компьютерного

блока питания. Такие сборки — прекрасный пример того, как производители решают

проблему параллельного включения.

Их главное преимущество заключается, во-первых, в

использовании единого кристалла, на котором сформированы оба диода в рамках

одного технологического процесса. Это обеспечивает максимальную идентичность их

вольт-амперных характеристик (ВАХ).

Во-вторых, находясь в одном корпусе, они

имеют идеальную тепловую связь: если один из них начинает греться чуть сильнее,

он немедленно передает тепло своему «соседу», выравнивая общую температуру и

предотвращая «тепловой разгон».

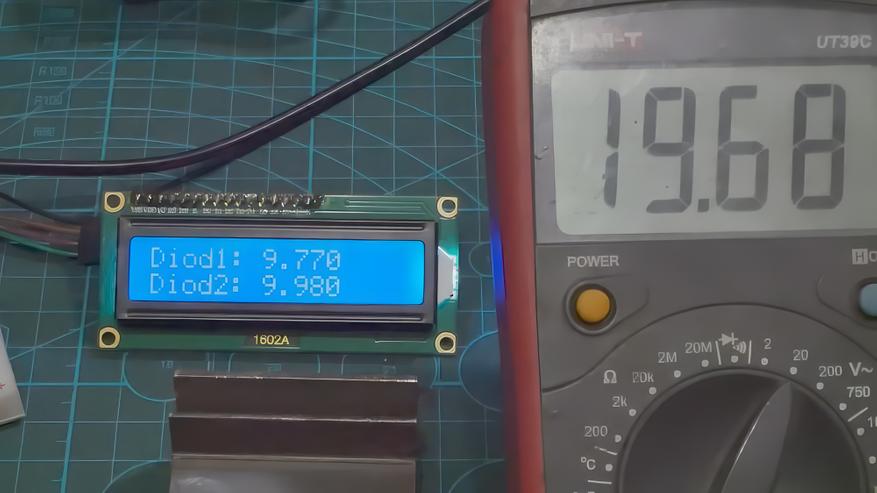

Результаты измерений оказались предсказуемо хорошими. При

общем токе в цепи 19.68 А, первый диод пропускал через себя 9.77 А, а второй —

9.98 А. Рассогласование составило всего около 200 мА, или примерно 2%. Даже после

прогрева сборки до 70°C ситуация практически не изменилась, что подтверждает

эффективность тепловой связи. Ток распределяется почти равномерно, позволяя

безопасно удвоить общую токовую нагрузку.

Эксперимент №2. Два отдельных кремниевых диода — когда всё

идёт не по плану

Теперь усложним задачу. Возьмем два отдельных кремниевых

диода 10А10 (10 ампер, 1000 вольт), выбранных случайным образом, и соединим их

параллельно на общем радиаторе.

Предварительная проверка мультиметром в режиме теста диодов

показала разброс в падении напряжения: 0.490 В у одного и 0.510 В у другого.

Эта, казалось бы, незначительная разница в 20 мВ кардинально повлияла на

результат.

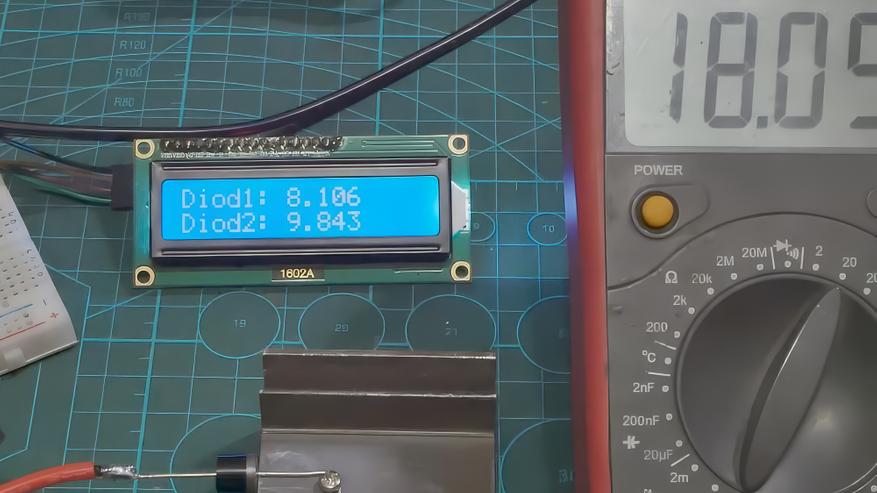

При общем токе в цепи всего 3.5 А, распределение уже было

неравномерным: первый диод взял на себя 1.5 А, а второй — 2.0 А. При увеличении

общего тока до 18 А картина стала критической: через один диод потекло почти 10

А, а через второй — всего 8 А. Разница превысила 20%, и один из диодов оказался

на грани своего предельного режима, в то время как второй был недогружен.

Как «подружить» отдельные диоды: практические рекомендации

Означает ли это, что параллелить отдельные диоды нельзя?

Вовсе нет. Просто для этого нужно соблюдать несколько правил. Я провел еще один

тест, но уже с парой диодов 10А10, которые предварительно подобрал по

параметрам. Их падение напряжения было почти идентичным: 0.522 В и 0.523 В.

Результат оказался значительно лучше. При общем токе 19 А

рассогласование составило всего около 600 мА (9.3 А против 9.9 А), или примерно

6%. Это все еще хуже, чем у диодной сборки, но уже вполне приемлемо для

большинства практических задач.

Из этого можно сформулировать три ключевых вывода:

-

Первый — подбор по параметрам. При параллельном соединении

отдельных диодов их необходимо подбирать. Самый простой способ — использовать

мультиметр в режиме проверки диодов и выбрать экземпляры с максимально близким

значением падения напряжения.

-

Второй — тепловая связь. Все параллельно соединенные диоды

должны быть установлены на один общий радиатор, как можно ближе друг к другу.

Это обеспечит выравнивание их температур и поможет стабилизировать

распределение тока.

-

Третий — запас по току. Никогда не нагружайте диоды (как

одиночные, так и в сборке) на 100% от их максимального паспортного тока. Всегда

оставляйте запас в 20-30%. Если вам нужен выпрямитель на 20 А, используйте

диоды, рассчитанные суммарно на 25-30 А. Это защитит схему от выхода из строя

при пиковых нагрузках и продлит срок службы компонентов.

Заключение

Итак, по итогам анализа и экспериментов можно с уверенностью сказать: диоды параллелить можно, но делать это нужно грамотно.

Идеальным вариантом является использование готовых диодных

сборок, в которых диоды уже подобраны на одном кристалле, что обеспечивает

практически идеальное распределение тока. Допустимым вариантом будет

использование однотипных отдельных диодов, но с обязательным подбором по

падению напряжения и установкой на общий радиатор для обеспечения тепловой

связи.

Этот разбор наглядно демонстрирует нюансы параллельного

соединения диодов. Теперь, столкнувшись с необходимостью увеличить ток в своей

схеме, вы будете знать не только «что» делать, но и «почему» это работает, и

сможете избежать распространенных ошибок.

Изображение в превью:

Автор: Pchelkin & Co

Источник: Камера (смартфона) M2010J19SG