Сегодня, глядя на старые деревенские бани, многие удивляются: как же так строение без фундамента, почти без утепления, из «плохой» древесины, а выглядит как только что срубленное? А ведь, если верить рассказам путешественников, дипломатов и военных, приезжавших в Россию ещё в

«Русская баня» — слово из четырёх букв, которое согревает

Ни один человек, поживший в России хоть пару зим, не останется равнодушным к бане. В ней не только мылись, лечились и отдыхали, баня была почти священным местом. В XIX веке иностранцы, побывавшие в России, называли её «порталом в ад», когда заходили внутрь чёрной, прокуренной парной, где невозможно было разглядеть стен из-за пара и дыма. Особенно впечатлялись те, кого приглашали в так называемые «чёрные бани», ещё без дымоходов.

Но, несмотря на шок от обстановки, большинство гостей, особенно зимой, влюблялись в русскую баню с первого пара. Как шутят и сегодня: «Самое популярное слово из четырёх букв в России — это баня». И не только из-за тепла, а потому что это — про жизнь. И как её жили.

Крестьяне не читали «трактаты о парах». Они просто строили

Сегодня в интернете можно найти массу «банных экспертов», которые с важным лицом рассказывают, как на Руси бани строились из кедра, кело, с двойным венцом, на опорах, с фольгой, мембраной, гидроизоляцией… Да только забывают сказать главное: крестьяне жили бедно, и таких материалов просто не имели. Более того, даже нормального леса у них часто не было.

На хорошую древесину: сосну, ель, лиственницу крестьянин должен был получить разрешение. Лес чаще всего принадлежал помещику, церкви или государству. Порубка «на себя» без ведома барина, прямой путь в беду.

А вот болотную осину, её ещё называли «мусорной», использовать разрешалось почти всегда. Стоила она в 10 раз дешевле. А главное — её не жалко. Именно из неё крестьяне и срубали свои бани.

Как строили бани, которые не гнили… потому что их всё время строили

Вот и разгадка: бани не были «вечными» их просто регулярно меняли. Это была своеобразная русская система «обновления». Средняя баня в деревне стояла 10-15 лет, максимум 20. Если не сгорала в очередном пожаре (а пожары были почти ежегодные), то сгнивала снизу, ведь никакой гидроизоляции не было. Нижние венцы ложились прямо на камни или землю.

Построить новую баню было дешевле, чем чинить старую. Поэтому крестьянин не «ремонтировал», а просто срубал новую баню рядом со старой, используя ту же болотную осину, а старую рубил на чурбаки и пускал на дрова. Поэтому баня всегда выглядела новой, потому что она и была новой. Издалека казалось, что строение будто не тронуто временем, а по факту это была уже третья или четвёртая баня за поколение.

Пожары как часть ландшафта

Историки, изучавшие летописи, удивлялись, как часто сгорали целые деревни. Села с названиями вроде Гарь, Погорелкино, Загиблое — это не шутка, а реальность. Люди жили в деревянных домах с соломенными крышами, рядом: амбары, навозные кучи, птичники. Достаточно одной искры или свечи — и пиши пропало.

После пожара первым делом срубали… не дом, а баню. Потому что без неё: ни помыться, ни лечиться, ни даже ребёнка в мир принять, в бане часто рожали. Дом мог подождать, а баня нет.

Настоящая хитрость — в подходе, а не в древесине

Русский крестьянин не пытался делать из бани вечный храм. Он знал: природа возьмёт своё. Влага, мороз, грибок, огонь — это не враги, это реалии. И строить нужно так, чтобы не было жалко, если завтра всё сгорит. Этот подход не глупость, а мудрость. Сделай просто. Сделай быстро. Сделай так, чтобы можно было легко повторить. По сути, это и была главная хитрость русских мужиков, которая восхищала иностранцев: гибкость, а не тщетная борьба с природой.

Итого

Сегодня деревянные бани снова в моде. Кто-то заказывает себе «баню из кело», кто-то строит по старинке из сосны, кто-то заливает фундамент и укладывает фольгу с мембраной. Но есть и те, кто возвращается к принципам предков: построил, попарился и лет через 10 сруби новую. И, возможно, в этом подходе больше смысла, чем в любой суперсовременной технологии.

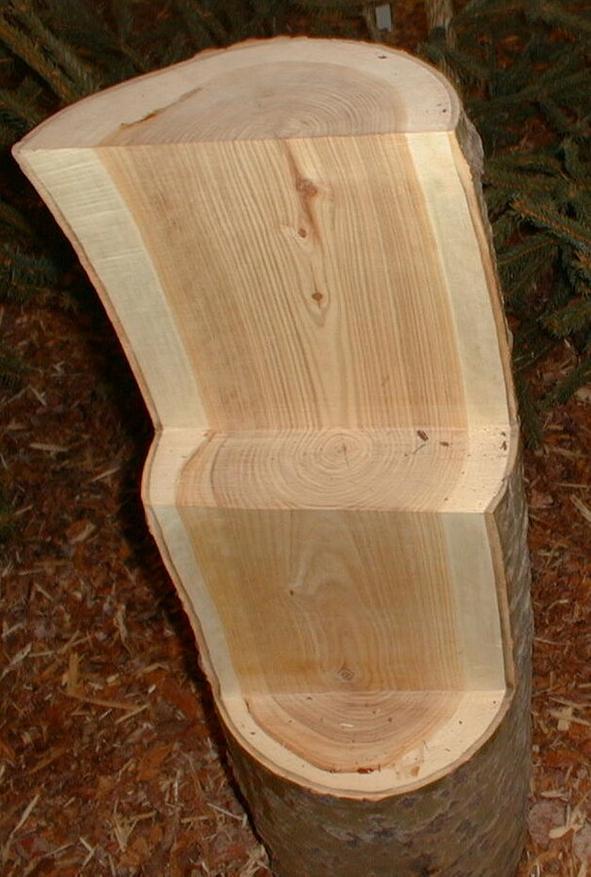

Изображение в превью: