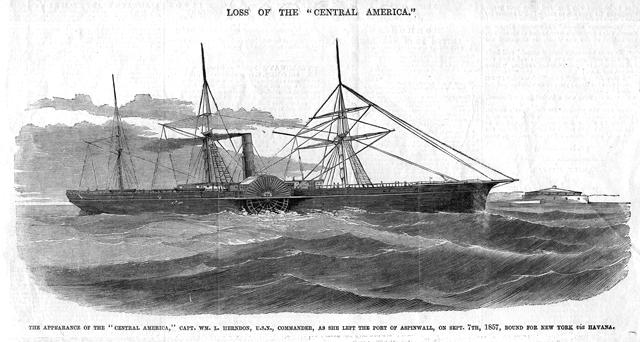

История человечества полна рассказов о сокровищах, способных свести с ума. Золото, веками покоившееся на дне морском, обладает мистической притягательностью, обещая не только богатство, но и вечную славу тому, кто осмелится бросить вызов бездне. Однако история Томми Томпсона и парохода «Центральная Америка» — это не просто очередной авантюрный роман. Это детальная, почти клиническая хроника того, как гениальный научный прорыв, столкнувшись с суровой реальностью права, экономики и человеческой психологии, превратился в личную трагедию. Это рассказ о том, как человек, сумевший обмануть океан, оказался в ловушке, построенной им самим.

Архитектор невозможного: Инженер против авантюриста

Чтобы понять масштаб достижения Томпсона, необходимо осознать, кем он был и кем не был. В мире охотников за сокровищами, населённом романтиками, бывшими дайверами и авантюристами вроде Мела Фишера, Томпсон был аномалией. Он был, прежде всего, инженером. Его разум, отточенный в Университете Огайо и на секретных проектах в Мемориальном институте Баттелла, мыслил не категориями удачи, а системами, вероятностями и алгоритмами.

Его ранний опыт работы с Фишером на поисках галеона «Аточа» стал для него не юношеским приключением, а производственной практикой. Наблюдая за хаотичными методами команды — буями из бутылок, сносимыми течением, и отсутствием системного подхода — Томпсон видел не романтику, а вопиющую неэффективность. Он понял фундаментальную ошибку кладоискателей: они пытались найти сокровище силой, интуицией и упорством. Томпсон решил найти его с помощью интеллекта.

В его личности причудливо сплелись две сущности. С одной стороны — педантичный учёный, которого коллеги в шутку сравнивали с Дилбертом, персонажем комиксов об офисном планктоне. С другой — эксцентричный изобретатель, покупавший автомобили-амфибии и бросавший вызов стихии. Именно этот синтез — холодный расчёт инженера и бесстрашие первопроходца — породил уникальный метод, который был обречён на успех.

Байесовский поиск золота: Революция в глубине

Подход Томпсона к поиску «Центральной Америки» стал настоящей революцией, вытеснившей удачу в пользу математики. Его стратегия была многоступенчатой и безупречно логичной.

- Информационный фундамент. Всё началось не в море, а в архивах. Команда Томпсона скрупулёзно собрала и проанализировала 33 различных исторических свидетельства о крушении. Они не просто искали координаты, они создавали массив данных: показания выживших, записи о ветре и течениях во время урагана, данные о конструкции судна. Это была работа историков и аналитиков.

- Вероятностная модель. Собранные данные легли в основу сложнейшей поисковой модели. При помощи Лоуренса Стоуна — специалиста, чей математический аппарат уже помог найти затонувшую атомную субмарину «Скорпион» — они применили так называемую байесовскую теорию поиска. Вместо того чтобы прочёсывать океан вслепую, они создали вероятностную карту площадью 1400 квадратных миль. Каждый квадрат на этой карте имел свой числовой индекс вероятности. По сути, они превратили океан в гигантское уравнение, которое нужно было решить. Они искали не корабль, а математически наиболее вероятную точку его нахождения.

- Технологическое превосходство. Для работы на глубине 2,5 километра, где давление смертельно, а свет отсутствует, Томпсон создал «Немо». Этот дистанционно управляемый аппарат (ROV) был не просто камерой на тросе, а полноценной роботизированной лабораторией. Оснащённый мощными двигателями, манипуляторами, сонарами и видеосистемами вещательного качества, он позволял вести точные раскопки и документирование на глубине, недоступной человеку.

- Научная дисциплина. Кульминацией его метода стал конфликт с оператором сонара Майком Уильямсоном. Когда Уильямсон обнаружил объект, похожий на гребное колесо, и потребовал немедленно сосредоточиться на нём, Томпсон проявил железную волю. Он настоял на завершении сканирования всей вероятностной сетки. Это был момент истины, показавший разницу в мышлении: Уильямсон действовал как старатель, увидевший блеск золота, а Томпсон — как учёный, доверяющий своей системе до конца. Он знал, что единичная находка может быть ложной, и только полная картина данных гарантирует истину.

И система не подвела. Когда «Немо» опустился в точку с наивысшим индексом вероятности, он обнаружил не просто обломки, а «золотой сад» — зрелище, превзошедшее самые смелые ожидания. Научный подвиг свершился.

Тяжесть сокровища: Экономический и юридический коллапс

Парадоксально, но момент величайшего триумфа стал отправной точкой катастрофы. Найти золото оказалось лишь половиной дела. Гораздо более сложной задачей стало им распорядиться, и здесь системный гений Томпсона оказался бессилен перед хаосом человеческих отношений и рыночной стихии.

На него обрушилась лавина проблем, каждая из которых была способна потопить его проект:

- Юридическая война: Не успел корабль с сокровищами войти в порт, как на горизонте появились юристы. Тридцать девять страховых компаний заявили, что золото принадлежит им, так как они выплатили страховое возмещение по грузу ещё в 1857 году. Началась изнурительная судебная тяжба, которая заморозила актив на долгие годы. Томпсон выиграл, отстояв право на 92,5% клада, но эта победа была пирровой — она стоила миллионов долларов и, что важнее, драгоценного времени.

- Рыночная ловушка: Пока шли суды, экономическая конъюнктура изменилась. Рынок редких монет, на который рассчитывал Томпсон, пошёл на спад. К моменту, когда он наконец получил право продавать золото, его оценочная стоимость упала в несколько раз. Научный расчёт Томпсона был безупречен, но он не мог предсказать капризы глобальной экономики.

- Давление инвесторов: 161 человек, вложивший в его экспедицию в общей сложности более 12 миллионов долларов, ожидал не просто возврата средств, а обещанной колоссальной прибыли. Вырученных от продажи части золота 52 миллионов долларов катастрофически не хватало, чтобы покрыть операционные расходы, выплатить долги юристам, рассчитаться с командой и удовлетворить аппетиты инвесторов. Харизматичный оратор, убедивший всех вложиться в мечту, теперь превратился в должника, от которого требовали денег.

Сокровище из символа успеха превратилось в токсичный актив, порождающий бесконечные конфликты и иски.

Последний проект: Инженерия невидимости

Точка невозврата была пройдена, когда Томпсона обвинили в сокрытии 500 золотых монет-новоделов. Когда суд потребовал от него явиться и отчитаться, он принял роковое решение. Вместо того чтобы решать проблему в правовом поле, он решил её по-инженерному: он решил исчезнуть.

Его жизнь в бегах стала мрачным отражением его научной работы. Он применил весь свой системный гений к новой задаче — созданию абсолютной анонимности. Книга «Как стать невидимым», десятки одноразовых телефонов, оплата наличными, которые, по словам маршалов, были «отсыревшими», будто их достали из-под земли, — всё это было элементами нового, последнего проекта. Он строил систему, но на этот раз не для поиска, а для бегства от мира.

Его арест в 2015 году был предсказуем. Но даже тогда, в зале суда, он остался верен себе. Его отказ раскрыть местонахождение монет, прикрытый историей о непроницаемом трасте в Белизе, был не просто упрямством. Это была последняя линия обороны человека, чей мир сузился до одной-единственной цели — не сдаваться.

Наследие в цепях: Гений, запертый в парадоксе

Так в чём же заключается наследие Томми Томпсона? Он, без сомнения, герой науки, человек, который превратил охоту за сокровищами из авантюры в точную дисциплину. Его методики и сегодня являются золотым стандартом в глубоководных исследованиях.

Но его история — это и трагедия ошеломляющего масштаба. Это притча о том, что гениальность в одной сфере не гарантирует мудрости в другой. Он смог решить сложнейшее техническое уравнение, но провалил экзамен по человеческим отношениям, бизнесу и юриспруденции. Его перфекционизм и параноидальная скрытность, которые помогли ему организовать безупречную экспедицию, в итоге привели его в тюремную камеру.

Он оказался в тюрьме не за то, что украл золото, а за то, что отказался говорить о его ничтожной части. Он стал узником собственного упрямства. И сегодня, отбывая срок, Томми Томпсон остаётся живым воплощением золотого парадокса: человек, нашедший величайшее сокровище Америки, потерял самое ценное, что у него было, — свободу. И главный вопрос, на который уже, возможно, никогда не будет ответа: стоило ли того это сокровище?