Представьте:

божественная свадьба, куда забыли пригласить богиню раздора. Золотое яблоко с надписью:

«Прекраснейшей». Три олимпийские красавицы, готовые разорвать друг друга ради

титула. А в центре этой бурной драмы — юный пастух Парис, который даже не

подозревал, что его выбор навсегда изменит судьбу Средиземноморья. Так

начинается самая эпичная история Древнего мира — Троянская война, где смешались

мифы, предательства и реальные археологические загадки.

Суд

Париса: яблоко, которое потрясло Олимп

Когда смертный Пелей женился на морской нимфе Фетиде, на пир

позвали всех олимпийцев, кроме Эриды — богини раздора. Та, решив отомстить,

подбросила на стол золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей». Тут же вспыхнул

спор между Герой (женой Зевса), Афиной (богиней мудрости) и Афродитой

(покровительницей любви). Каждая считала, что яблоко предназначено

ей.

Зевс, не желая гневить ни одну из дам, переадресовал решение

Парису — троянскому царевичу, воспитанному пастухом. Богини явились к юноше на

склонах Иды, но не с пустыми руками:

- Гера сулила власть над всей Азией.

- Афина — славу величайшего воина.

- Афродита — любовь самой красивой женщины на свете.

Парис, чьё сердце волновали не троны, а страсть, выбрал предложение Афродиты. Наградой стала Елена Прекрасная — жена Менелая, царя Спарты. Их

бегство в Трою стало спичкой, брошенной в бочку пороха. Но мало кто

задумывается: а был ли у Париса выбор? Мифы намекают, что судьями могли

манипулировать сами богини. Афродита, например, «случайно» сбросила одежду

перед юношей, явившись в сиянии своей красоты. Да и Гера, по некоторым версиям,

пыталась подкупить не только властью: «Выбери меня — и я сделаю

тебя моим любимцем, как Геракла». Но Парис остался верен любви… или простому

человеческому желанию.

Десять

лет под стенами Трои: герои, боги и людские страсти

Менелай

и его брат Агамемнон собрали армию, объединив царей Греции. Среди них были

хитроумный Одиссей, могучий Аякс, юный Ахилл и десятки других героев. Троянцы

же надеялись на неприступные стены и своих защитников — царевича Гектора,

лучника Париса и союзников вроде амазонки Пентесилеи.

Но

настоящими кукловодами войны стали боги:

- За греков: Гера и Афина, мстившие Парису за выбор Афродиты, а также Посейдон, ненавидевший Трою.

- За троянцев: Афродита, выполнившая обещание Парису, Аполлон, покровительствовавший стрелкам, и Арес, бог войны, обожавший хаос.

Десять

лет греки осаждали Трою. Ахилл, обиженный на Агамемнона (тот отнял у него

пленницу Брисеиду), отказался воевать. Лишь гибель его друга Патрокла от руки

Гектора заставила героя вернуться в бой. В поединке он убил Гектора, протащив

тело вокруг Трои, но сам пал от стрелы Париса, направленной Аполлоном.

Троянский

конь: гениальная афера или божественная шутка?

Казалось,

сама Судьба смеялась над троянцами, когда они втаскивали в город гигантского

коня. Но за этой «шуткой» стоял холодный расчёт. По одной из версий, идея

деревянного исполина пришла Одиссею во сне, посланному Афиной — богиня, ярая

защитница греков, будто шептала: «Победить можно не силой, но обманом». Да и как

иначе? Десять лет штурмов не сломили Трою, чьи стены, по легенде, возвёл сам

Посейдон. Но бог морей, обиженный на царя Лаомедонта (деда Приама), предал

город — вот почему волны выбросили на берег змей, задушивших Лаокоона (жрец бога Аполлона в городе Трое), а земля

не дрогнула под копытами коня.

В хеттских хрониках есть намёк на похожую уловку: осаждённые города иногда

брали, подсылая «дары» с воинами внутри. Может, Гомер приукрасил реальную

военную хитрость? Или жрецы Афины позже добавили в историю мистики, чтобы

подчеркнуть благосклонность богов к грекам? Так или иначе, троянцы клюнули на

приманку — не из-за глупости, а потому, что увидели в коне знак: корабль греков

уплыл, дым жертвенных костров стёрся с неба, а статуя символизировала

покорность Афине. Они не знали, что греки спрятались за ближайшим островом

Тенедос, а внутри коня тикали, как часы, 30 воинов — число, названное в «Малой

Илиаде».

Ирония

в том, что сами боги разделились: Афина помогала грекам, Аполлон предрёк гибель

Трои, но Артемида, говорят, плакала, глядя на горящий город. А конь… Конь

остался вечной метафорой обмана, в котором виноваты все и никто. Ведь даже

Эней (троюродный брат Гектора и Париса), спасшийся из Трои, позже скажет: «Мы разрушили себя сами — своей верой в

то, что враги способны уйти».

Откуда

вся эта информация о Троянской войне?

История

и легенды о Трое сплетены как нити древнего ковра: в их основе лежат поэмы

Гомера «Илиада» и «Одиссея» (написаны примерно в

археологов, раскопавших под холмом Гиссарлык руины девяти городов-слоёв.

Если

Гомер подарил миру Ахилла, Гектора и троянского коня, то реальность проступила

сквозь мифы благодаря Генриху Шлиману, обнаружившему в XIX веке золото

«приамовых сокровищ» и следы пожарищ XII века до н.э. — эпохи, когда микенские

греки могли воевать с Троей за контроль над проливами.

Хеттские

глиняные таблички, упоминающие загадочную Вилусу, добавляют интриги: возможно,

Троянская война была не романтической местью за Елену, а кровавым эпизодом

борьбы за торговые пути. Но именно симбиоз вымысла и реальности сделал Трою

вечной — как яблоко раздора, которое до сих пор катится через века, обрастая

новыми загадками.

Заключение:

эхо Трои в веках

Троянская

война стала зеркалом, в котором отразились страхи и мечты древних греков: о

чести, судьбе, божественном вмешательстве. Её герои — Ахилл, Гектор, Одиссей —

до сих пор учат нас, что даже в войне есть место благородству, а любовь и гордыня

могут разрушить империи. И кто знает: может, под пеплом Трои до сих пор тлеет

то самое яблоко раздора, готовое вновь разжечь пламя. И даже спустя три тысячи

лет голоса героев звучат в каждой строчке Гомера, напоминая: история любит тех,

кто смеет бросать вызов судьбе.

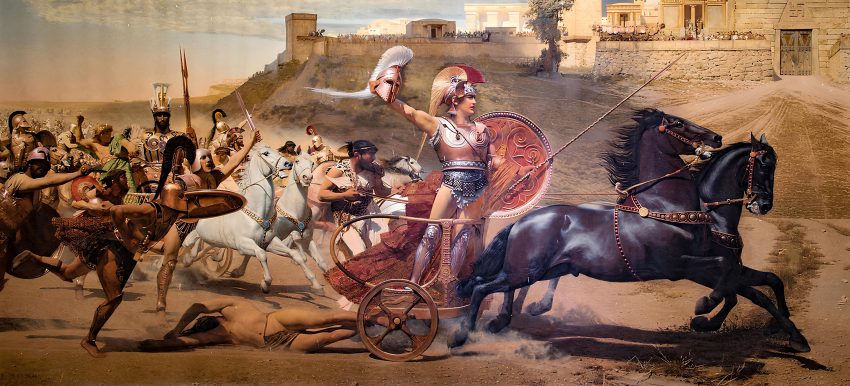

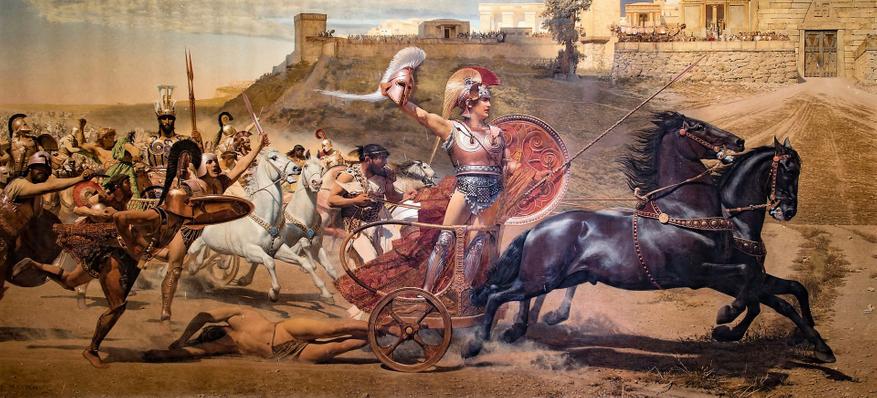

Изображение в превью: