В крестьянском доме всё было трудом. Земля, стены, печь каждый элемент обыденности становился продолжением тяжёлой, почти непрерывной работы. Изба не просто укрывала от холода, она была частью организма семьи, вплетённой в цикл выживания и повторяющегося быта. За внешней простотой скрывалась сложная система укладов, ритуалов и компромиссов с природой, скотом и временем. Так как на самом деле жилось в крестьянской избе?

Дом, который срубили

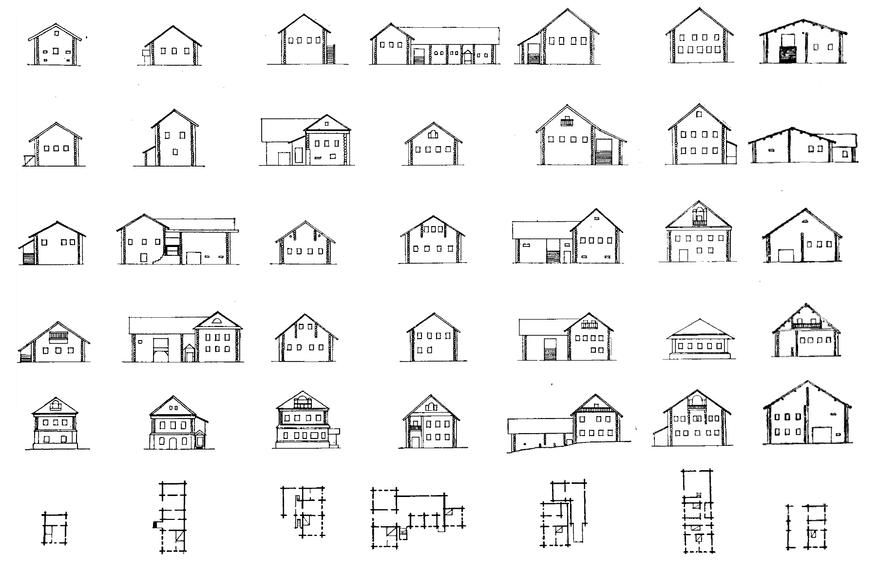

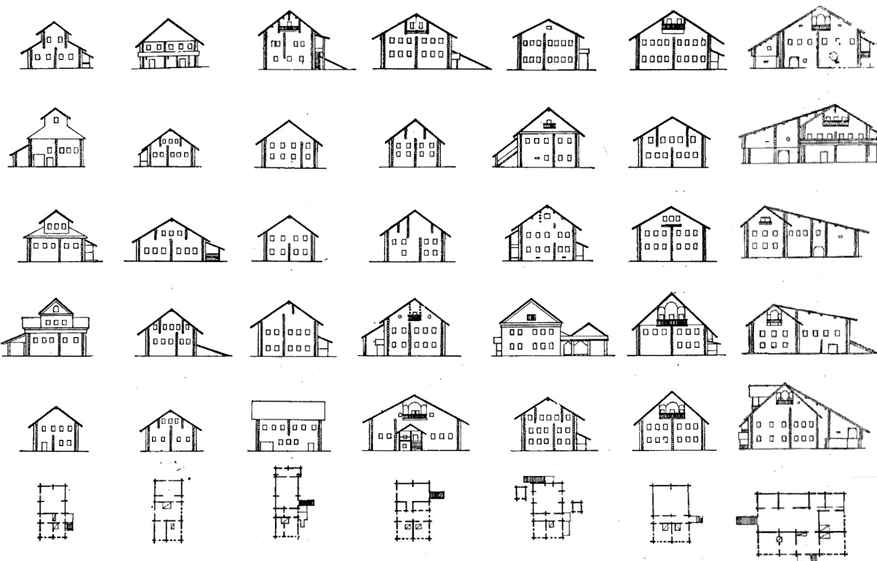

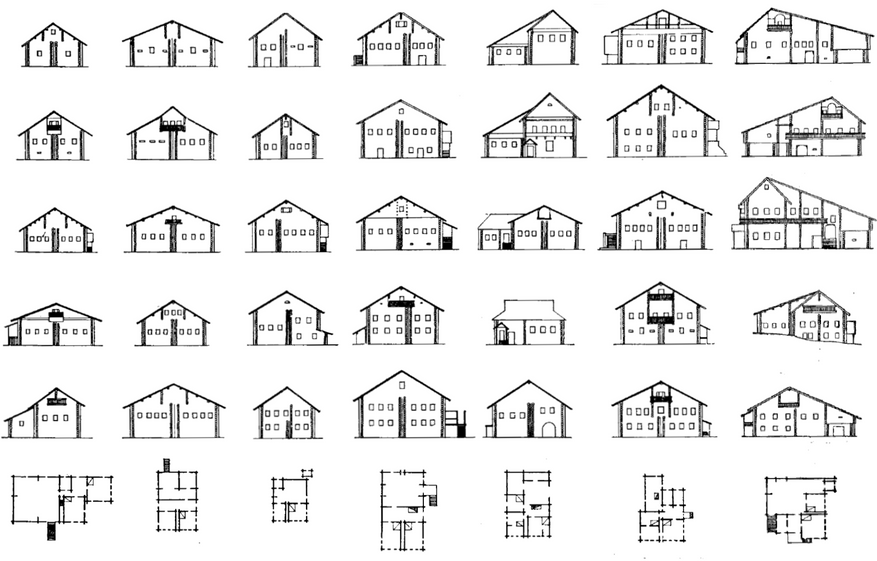

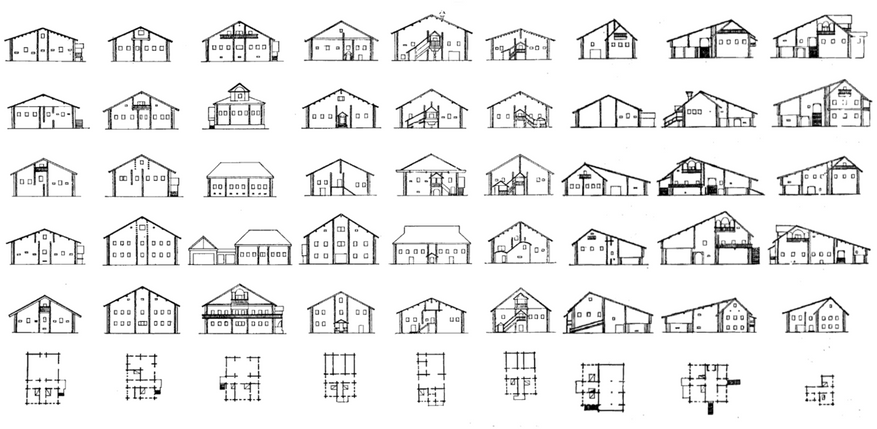

Сельская изба рождалась из бревна. Буквально. Дом начинался с леса, и зачастую его, ещё в разобранном виде, продавали как некий «конструктор». Этнограф Александр Терещенко писал ещё в середине XIX века о том, как бревна сечены, помечены и связаны венцами. Так складывали сруб, сплавляли по рекам, а потом по частям перевозили на место. Уже на месте четыре человека могли за неделю собрать жилище без гвоздя, без фундамента, на простых угловых опорах.

Самая простая изба — клетка, прямоугольное помещение, где всё происходило в одной комнате. Чуть богаче, пятистенка, делящая пространство на две части. В шестистенке уже три комнаты, а в крестьянской «четырёхугольной» избе, целых четыре. Все они избы суть, но качество жизни между ними различалось.

Дом не просто строили, его «освящали». Начало сруба сопровождалось молебнами, закладкой монет, варёным маслом, пением молитв. Символические коробочки с пожеланиями благополучия встраивали в углы венцов. Матица, главная балка перекрытия, имела сакральный смысл, почти как жила в теле. Дом был живым.

Тёпло — не значит уютно.

Избы топили по-белому, с трубой и по-чёрному, то есть курные избы. В последнем случае дым просто наполнял помещение и выходил через маленькое окно. Никакой романтики: потолки чёрные, сосульки из сажи, капающая копоть. Как писал священник А. Розанов, «побывать в такой избе и не выпачкаться невозможно».

Изба по-чёрному была смертельной ловушкой для лёгких и носоглотки. Но зато тепло держала. Температура внутри могла доходить до 26 градусов даже в стужу. Если позволял достаток — ставили стекла. Если нет — бычий пузырь или слюда.

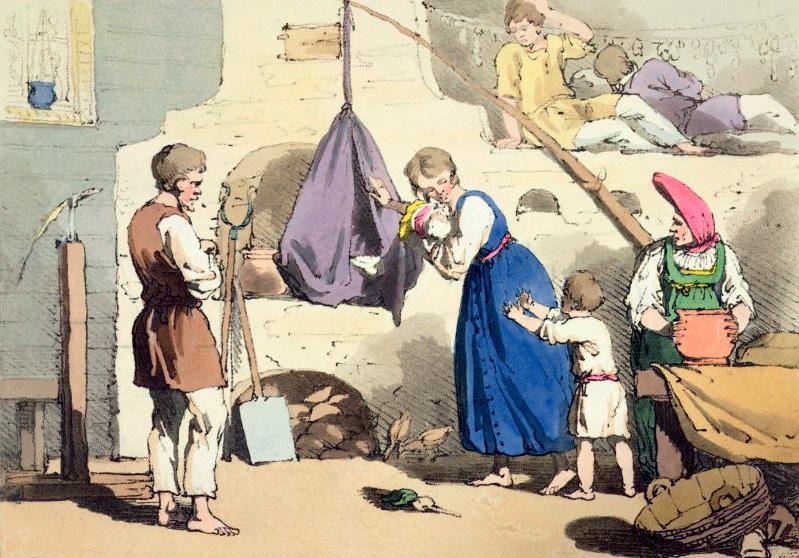

Жили всё вместе

Жили скученно. Семья из 10-15 человек легко могла ютиться в одной комнате, особенно зимой, когда для экономии тепла использовали только одну избу. Дети спали на полатях, взрослые на лавках и прямо на полу. В северной избе нижние этажи или подполья использовались не только для хранения продуктов, но и как хлевы под одной крышей с жильём, в доме одновременно находились коровы, телята, овцы и куры. Домашняя скотина считалась частью быта, и идея полного отделения человека от животного была крестьянину непривычна. Однако воздух в таких условиях был тяжёлым. Особенно в курных избах, где к запахам навоза, пота и копоти добавлялся устойчивый аромат перегретой древесины и сырости.

Гигиена оставалась на усмотрение хозяев. В одних избах пол мыли лишь к Пасхе. В других выскребали деревянные доски несколько раз в год. В более ухоженных домах использовали половики, старались проветривать, белили стены. Но таких было меньше. Часто полы были земляными, и тогда уборка превращалась в утрамбовку и проливку водой. В углах могла стоять паутина, а на стенах закопчённые иконы рядом с бумажными украшениями.

Отношение к санитарии было двойственным. С одной стороны, бытовали суеверия о необходимости чистоты в «красном углу» и перед праздниками. С другой никто не удивлялся, если под столом жили собаки, а в кровати находили вшей.

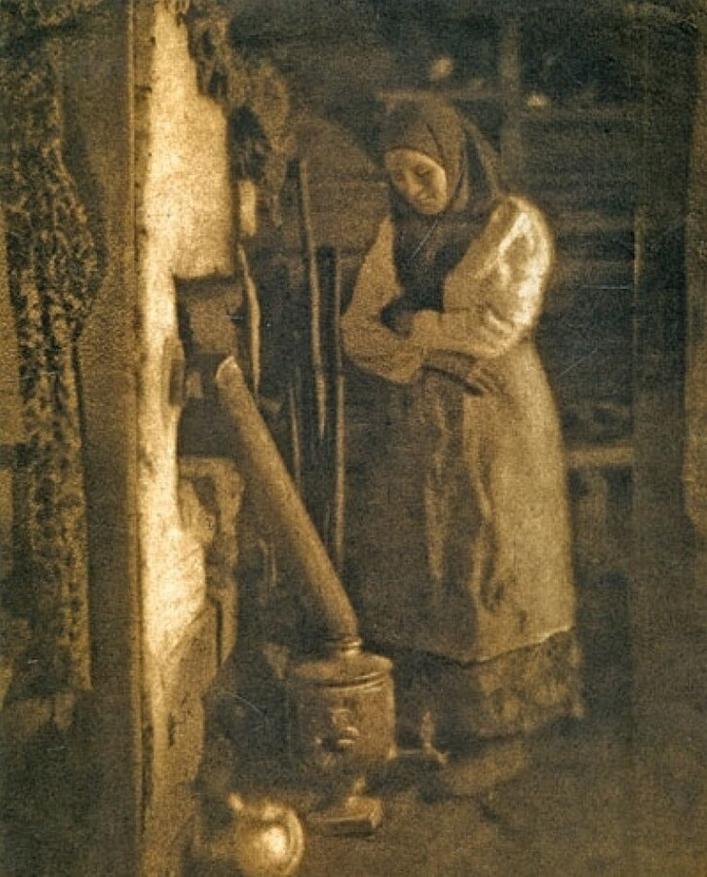

Печь была центром крестьянской избы.

Она согревала, кормила, сушила и даже лечила. Над печью сушили одежду, травы, обувь. На печи спали, особенно дети и старики. В самой печке, в задней её части «загнетке», хранили тёплую еду или держали пищу, чтобы не остыла.

Женская часть избы у печи, ближе к рабочему месту хозяйки. Мужчина чаще занимал место у двери или окна, ближе к красному углу.

В красном углу стояли иконы: Спаситель, Богородица, Николай Чудотворец: иконы, обязательные в каждой избе, а рядом святые, заказанные «по именам» или в честь покровителей семьи. Перед ними висела лампада. Иногда к ней подвешивали фарфоровое пасхальное яйцо или фигурку из соломы в знак благословения и оберега.

Шкафов не было. Всё в сундуках. Лавки и для сидения, и для сна. Полати верхний ярус, общий спальник. Одежду вешали на гвоздь, и часто ею пользовались по очереди. Кухонная утварь на полках или в печи. У кого был самовар, гордились. Для него делали стеклянный шкаф. Там же чашки, тарелки, вырезанные салфетки, цветной фон. У кого были часы, те вешали их над дверью, как святыню.

Важно помнить: были и те, кто следил за чистотой. Были полы, застеленные половиками. Были подушки с наволочками. Были дети, учившиеся грамоте и читающие лубки. Были добротные дома с шестью стенами, где топили по-белому, где стояли вазы с сухоцветами, а из окна виден был палисадник с рябинкой. Были те, кто вёл хозяйство чисто и бережно, кто знал, когда проветривать, когда стирать, как лечить.

Итого

Изба была не просто жилищем. Это был организм. В нём варили, рожали, умирали, лечили, воевали за место у печи, пели, учили грамоту, молились и молчали. Жизнь в ней была далека от идиллии, но она была настоящей. И в этой правде сила, которую мы сегодня не всегда готовы признать.

Изображение в превью: