При взгляде на старые деревенские дома прошлых веков, будь то сохранившиеся фотографии, музеи архитектуры или это описания жизни и быта крестьян в классической русской литературе, может возникнуть удивление и естественный вопрос: почему на крышах крестьянских изб нет привычных печных труб? Не делали из-за экономии? Ведь печи в избах были всегда. Это залог выживания: и тепло и место приготовления пищи. Для многих это может показаться странным. Однако, отсутствие привычных труб на крышах изб — это не просто прихоть крестьян, а результат сложного переплетения исторических, технических и культурных факторов и традиций. Давайте разбираться.

Чтобы это понять, надо

знать быт крестьян и устройство деревенского жилья прошлого. Оно отличалось простотой и функциональностью, что было продиктовано не только доступными

возможностями каждого жителя, но и экономическими условиями и материалами того времени.

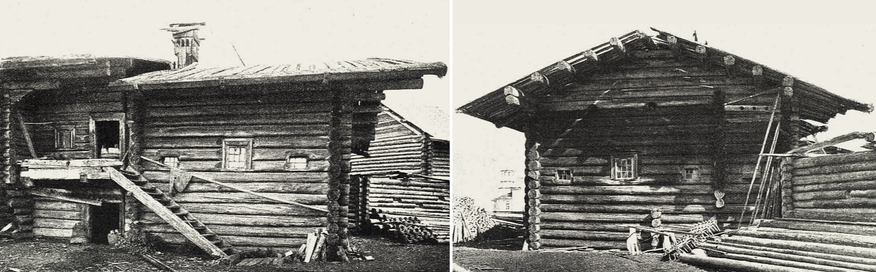

Строительство деревенских домов 17-19 веков было тесно связано с традициями и климатическими условиями региона проживания. В большинстве случаев это были деревянные избы, которые строились с учетом минимизации затрат и максимальной эффективности использования местных ресурсов. Основной задачей было создание теплого, устойчивого к погодным изменениям жилища. Часто дома строились по принципу самодостаточности: из доступных материалов, таких как дерево и глина, что позволяло сократить расходы на строительство. В основной массе крестьяне жили бедно, большими семьями, им не на кого было рассчитывать. В тот период царило натуральное хозяйство, что ограничивало возможности крестьян. К тому же печные трубы облагались налогом пусть и незначительным, но для простых людей ощутимым. Бытует мнение, что его ввёл Пётр I (увидев таковой в Голландии), однако он существовал на Руси и был до него.

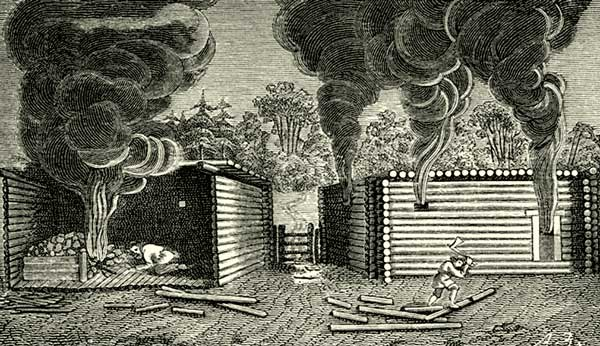

Избы, которые отапливались без использования печных труб, известны как

«курные» избы. Хотя многие называют такую топку печей

«по-чёрному», а печи — «каменки», «чёрные печи». Это когда дым идёт по всей

избе, для его выхода открывали окна и двери, все стены и потолок были в саже.

Топка «по — чёрному» распространена в основном для русских бань прошлого, хотя

во многих местах России они сохранялись и до начала ХХ века. Печь в банях

выполнена из камней, хорошо отдающих и сохраняющих тепло.

В «курных» же избах дым выходил через «волоковое» окно в верхней части стены, выполняя роль своеобразной вытяжной вентиляции. Это окно закрывалось деревянной задвижкой. При этом дым, во-первых, достаточно хорошо сохранял тепло очага, а сажей покрывалось только потолок и несколько верхних венцов избы. Для обогрева такая печь как не удивительно эффективнее работает, и дров надо меньше. И, во-вторых, была дезинфекция помещения, меньше было клопов и тараканов. А в дыму сверху можно коптить продукты впрок. В третьих, когда крыши были покрыты соломой или щепой (чтобы было практически повсеместно) — более безопасно в пожарном отношении именно изба «курная» (большой огонь там никогда не разводили).

Русский писатель Николай Лесков в рассказе «Загон» описывает такую избу, показывая её преимущества.

Печи с дымоходами и трубами были привилегией богатых людей и появились на Руси только в XV веке, во времена правления Ивана III. Хотя Пётр I запретил топить «по-чёрному», это касалось только городских зданий. В деревнях, сёлах и на хуторах белые печи внедрялись медленно. Особенно в северных регионах, где печь топилась для обогрева круглогодично. Однако, когда возникали экономические возможности, крестьяне переходили на традиционные печи с дымоходами и кирпичными трубами.

Курные избы такая же часть нашей истории и культурного наследия, как и композиция с тремя окнами на фасаде избы пятистенки.

Спасибо за внимание.

Изображение в превью:

Источник: commons.wikimedia.org